胃潰瘍・十二指腸潰瘍や胃炎、胆石症、膵炎、逆流性食道炎など

痛みに波がある場合、胃潰瘍・十二指腸潰瘍や胃炎、胆石症、膵炎、逆流性食道炎などの可能性があります。心臓病が原因の場合もあり、注意が必要です。

胸とヘソの間にあるへこんだ場所を、みぞおちと呼びます。この場所には、胃・十二指腸、膵臓、小腸、大腸など、さまざまな臓器が存在しています。

みぞおち周辺に重苦しい痛み(鈍痛)があると、これらの臓器になんらかの異常があらわれている可能性も考えられます。では、みぞおちに痛みが出たときには、どのような病気に注意すればよいのでしょうか。

本記事では、みぞおちの痛み・胃痛の診察をしている医師に監修していただき、みぞおち(胃)に起こる痛みの原因、右側・左側の鈍痛の対処法を解説しています。

目次

みぞおち(胃のあたり)が痛い、違和感や不快感がある方は多いのではないでしょうか。

など

みぞおちあたりは医療用語で心窩部(しんかぶ)といい、そこで起こる胃痛・みぞおちの痛みは心窩部痛(しんかぶつう)と呼ばれます。

心窩部痛は胃や十二指腸の問題によって痛みを誘発していることも多いですが、食道、膵臓、胆嚢、腸、心臓などの病気が原因となる場合もあります。また、ストレスや自律神経の乱れが原因となることもあります。

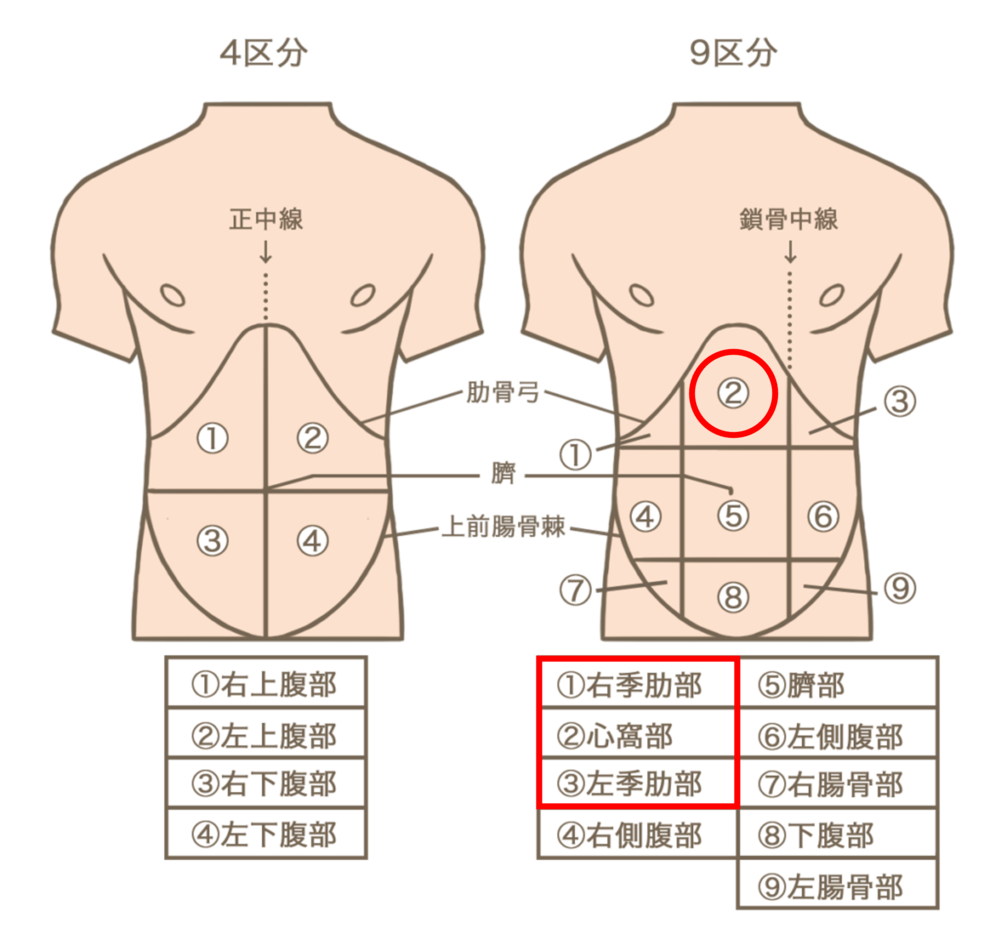

医療の分野では、患者さんの腹部をアセスメントする際、下記図のように4区分や9区分に分けて診察することがあります。

みぞおちは【2】心窩部(しんかぶ)にあたります。また、肋骨にそって、みぞおちの右側部分を【1】右季肋部(みぎきろくぶ)、みぞおちの左側部分を【3】左季肋部(ひだりきろくぶ)といいます。

みぞおちの痛み・胃痛を訴える方は、この辺りに痛みや不快感を覚えます。いずれの場合でも、痛みが強くなったり弱くなったり波があるという方も多いです。いつもと何か違うなと思ったら早めに受診してください。

※ みぞおちは、心窩(しんか)の他に、鳩尾(きゅうび、みずおち)、水月(すいげつ)ともばれます。

下記の症状がある場合は、すぐに医療機関を受診してください。状況に応じて、救急車を呼びましょう。

次第に症状が落ち着いたり、すぐに受診できない場合でも、翌日には必ず受診して検査をしてください。

みぞおちが痛む場合、何らかの原因で食道の粘膜が炎症している可能性があります。炎症を引き起こす主な原因としては、胃の中にある胃酸や消化酵素が食道に逆流していることです。また、年齢的な問題や、不健康な生活習慣によって、みぞおちの痛みが発生しやすくなる場合もあります。一度痛みを感じるようになると、再発しやすいので注意が必要です。

みぞおちの痛みだけでなく、

など、さまざまな症状が併発する場合もあります。

消化器内科を受診してください。痛みの背景にはさまざまな疾患が考えられるため、内科・循環器内科でも大きな問題はありませんが、内視鏡検査などの精密検査ができる消化器内科の受診が推奨されます。

検査で消化器の異常がみられない場合は、心療内科を紹介される場合があります。いずれにしても原因疾患が見つかった際は、適切な治療を受けて再発を防ぎましょう。

急にみぞおちが痛くなったら、まずは衣服をゆるめて楽な体勢をとり、なるべく安静に過ごしましょう。この時、みぞおち周辺を温めて血流を良くすると痛みが落ち着くことがあります。

急にみぞおちが痛くなったら、まずは衣服をゆるめて楽な体勢をとり、なるべく安静に過ごしましょう。この時、みぞおち周辺を温めて血流を良くすると痛みが落ち着くことがあります。

食後、1時間以上経過しているのであれば、横になって休むことをおすすめします。横になれない場合でも、苦しさから突然倒れたりしないように、なるべく座るなどして様子を見てください。無理に動くことはやめましょう。

みぞおちの痛み・胃痛には波があります。一度落ち着いてもまた痛みが出る可能性もあるため、食事などはとらずに安静にします。アルコールの過剰摂取や暴飲暴食などはもちろん厳禁です。思い当たる節があれば、直ちにやめてください。

みぞおちの痛み・胃痛には、市販薬も有効です。軽い急性胃炎など、痛みの原因となっている疾患によっては、胃を休ませながら市販薬を内服することで症状が改善する場合があります。

一方で、

というような状況であれば、なるべく早めに受診してください。

市販薬で治らないような病気である可能性もあります。また、痛みを放置したことで病態が増悪してしまうこともありますので注意が必要です。

上腹部に痛みを感じる場合は、胃腸に何らかの異常が起こっていることが多いです。

上腹部に痛みを感じる場合は、胃腸に何らかの異常が起こっていることが多いです。

一方、胃腸の他にも、胆のうや膵臓や胸部の障害によって症状が出ていることもあります。また、ときに重篤な疾患が隠れている可能性も少なくありません。

痛みの場所や痛み方の特徴を把握し、痛みが続いているときは自己判断せずに、早めに医療機関を受診しましょう。

みぞおち(中央部分)が痛み、さらに吐き気や嘔吐をともなう場合があります。このとき、可能性として高いのは急性胃炎や逆流性食道炎などの胃腸の病気です。

また、病態によっては痛みの種類や痛むタイミングも異なります。例えば、キリキリとした痛みやシクシクとした痛みを感じ、主に食後に痛みを感じる場合は胃潰瘍が疑われます。

一方、食後ではなく空腹時に痛みが強い場合は、十二指腸潰瘍になっている可能性を疑います。また、急性虫垂炎の初期症状も考えられます。

胃腸以外の病気としては、急性膵炎が疑われます。急性膵炎になると、みぞおちの中央から左側にかけての激しい痛みがあらわれ、背中や肩まで痛む場合もあります。

※ 膵炎を患うと、体内のアミラーゼ(AMY)という消化酵素が増加します。健診等の血液検査で「アミラーゼ(AMY)が高値」と指摘を受けた方は、早めに受診して、精密検査を受けましょう。

みぞおちの右側が痛いという場合は、胆嚢炎・胆石症・胆管炎などの病気が考えられます。

胆石症になると激しいみぞおちの痛みが発作的に起こるようになり、同時に背中の右側、胸、肩まで痛みを感じることがあります。

そのほか、みぞおちの右側と腰から背中にかけて痛みを感じる場合は、腎盂腎炎になっている可能性があります。

胃潰瘍(特に胃の上部分)や急性胃炎といった胃の病気もみられますが、とくに左側(すなわち左の肋骨の下周辺)が痛む場合は、膵臓に問題がある可能性が高いです。

急性膵炎になると、みぞおちの左側から中央に痛みを感じるのみならず、左胸や左肩、左の背中部分も痛むようになります。

膵臓で起こる炎症によって、激痛を引き起こす急性膵炎が疑われます。突然激しい上腹部痛や吐き気、背中の痛みなどが現れます。お腹のやけどとも言われる激しい痛みによって、意識を失ってしまうこともあります。また、痛みが強くなったり落ち着いたり、波があるという方もいらっしゃいます。

急性膵炎の最大の危険因子は習慣的な大量飲酒です。休肝日をもうけずにいつもたくさんお酒を飲んでいる方は、注意が必要です。

一方、炎症が一気に高まる急性膵炎に対して、小さな炎症が繰り返し慢性的に起こるのが慢性膵炎です。膵臓の細胞は長い時間かけて破壊されていき、本来の機能を果たせなくなります。

慢性膵炎の原因も、大半がアルコールです。 慢性膵炎を発症すると、重くて鈍い痛みがお腹や背中に繰り返し現れます。また吐き気や下痢、体のだるさが慢性的に続き、やがて体重減少や糖尿病などの合併症も現れてきます。

胃腸をはじめとした消化管の機能は、ストレスと関連のある自律神経が作用します。

胃腸をはじめとした消化管の機能は、ストレスと関連のある自律神経が作用します。

そのため、大きなストレスを感じた際、胃腸に炎症や潰瘍が発生することがあり、それが引き金となって、みぞおちや背中、胃の痛みを引き起こすこともあります。

日常的にストレスを抱えている方は要注意です。

人はストレスを感じると、胃酸の分泌が活発になる一方で、血流低下や胃粘液の分泌低下を招きます。その場合、胃粘膜が傷つきやすくなってしまい、やがてみぞおちの痛みなどの症状を自覚するようになるのです。

人によって何にストレスを感じるのかはさまざまですが、たとえば、「仕事が忙しすぎて十分な睡眠時間がとれない」「人間関係の悩みを抱えている」といった場合、自律神経が乱れてしまうことがあります。

また、進学や就職、結婚や出産などで生活や環境が大きく変化すると、慣れるまでにストレスを感じることも珍しくありません。

精神的に疲れた、不調だと感じることが増えたという自覚をお持ちであれば、無理せず休息をとることが大切です。

ストレスは精神的なものだけではなく、身体的に感じるものもあります。

たとえば温度差などがあげられます。夏、外は暑いのに室内はエアコンでキンキンに冷えているという状況を経験される方は多いと思います。また冬であれば、外寒いのに室内は暖房が十分すぎるほど効いているといった場合があります。このような温度差の激しさに身体がついていけず、ストレスを感じる状態です。

精神的ストレスのみならず、こうした身体的ストレスも自律神経が乱れる引き金となります。結果、胃酸の分泌が過剰になって、胃や十二指腸の働きに悪影響を及ぼし、みぞおちに痛みを感じることがあります。

食生活・生活習慣が乱れている方は、知らず知らずのうちに胃に負担をかけています。

食生活・生活習慣が乱れている方は、知らず知らずのうちに胃に負担をかけています。

食べすぎると胃が大きく膨らんで、胃酸の分泌が活発になります。また早食いも胃酸過多の原因となるため注意が必要です。腹八分目を心がけて、よく噛んでゆっくり食べるようにしましょう。

アルコール飲料は胃酸の分泌を盛んにするため、飲酒はたしなむ程度がおすすめです。多量に飲むと、食道と胃の境目が緩んで、胃酸の逆流が起こりやすくなります。また度数の高いアルコール飲料は胃の粘膜が損傷する要因となります。いずれも、胸焼けやみぞおちの痛みの引き金となりますので注意が必要です。

とうがらしやこしょうなどの香辛料を多量に使った食べ物は、胃酸の分泌を増やしたり、食道の粘膜を直接刺激して胸焼けやみぞおちの痛みなどの症状を引き起こしやすいです。辛い料理を過度に飲食すると、胃の粘膜が損傷することがありまので注意が必要です。

喫煙は血管の収縮と血行の悪化を招くため、さまざまな疾患の危険因子とされています。もちろん胃も同様に影響を受けます。

胃粘膜には毛細血管が張り巡らされているため、喫煙によって血流量が減少すると、酸素欠乏や機能の低下、胃粘膜の抵抗力の減少が起こります。タバコを吸う方の中で、慢性的にみぞおちの痛みや胸焼けを感じることが多いのは、喫煙が胃や食道の運動機能を低下させるためです。

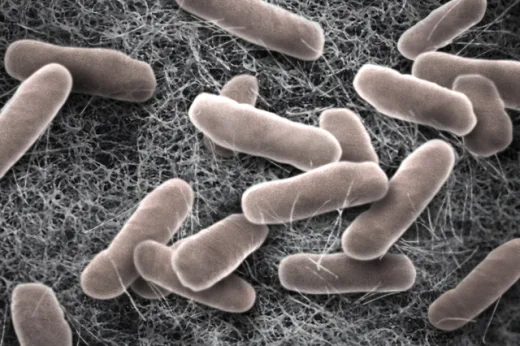

私たちが普段口にする食べ物は、微生物(細菌やカビ)にとってもおいしい食べ物です。

私たちが普段口にする食べ物は、微生物(細菌やカビ)にとってもおいしい食べ物です。

その微生物には、食べ物を腐敗させたり、食中毒を起こしたりするものがあります。

腐敗していることに気付かず誤って食べてしまうと食あたりを引き起こすことがあります。

細菌やウイルスに感染して炎症を起こす疾患を感染性胃腸炎といいます。

などが原因となって発症します。これが、いわゆる食あたりです。

海外で生水を飲んでしまったといったときに食あたりを起こりやすい傾向があります。一方、日本でも井戸水や湧水を飲用する場合は注意が必要です。場所によっては、有害物質の地下汚染や野生動物の細菌による汚染のリスクがあるので、衛生面には十分注意しましょう。

食あたりになると、みぞおち周辺や胃が激しく痛み、ひどい下痢が続くこともよくあります。 日本では軟水に慣れた人が多いため、海外でよくみられるマグネシウムやカルシウムが豊富な硬水を飲むと下痢になりやすいといわれています。

アニサキスの幼虫が寄生している魚(さば、あじ、さんま、かつお、いわし、さけ)や、いかなどを生で食べると、アニサキス症という食中毒を引き起こします。

食後数時間から十数時間後に、みぞおちに激しい痛みが起こり、吐き気や嘔吐などの症状も現れます。

薬の副作用によって、胃痛が起こる(みぞおちが痛くなる)ことがあります。

薬の副作用によって、胃痛が起こる(みぞおちが痛くなる)ことがあります。

ピロリ菌以外の胃潰瘍の原因で多いのが、非ステロイド消炎鎮痛薬(NSAIDs)の影響です。

これは関節炎などに対する鎮痛薬、抗菌症薬、解熱薬として使用される薬で、アスピリンやロキソプロフェンなどが代表的な成分です。アスピリンは脳梗塞、心筋梗塞、狭心症などの病態に対する抗血小板薬として用いられます。

低用量で使用されますが、長く服用すると胃の粘膜が傷つき、胃潰瘍が起こりやすくなるため注意が必要です。

みぞおちがある場所には、胃・十二指腸、膵臓、小腸、大腸などの臓器・消化器官があるため、それらの病気が原因となってみぞおちの痛みや胃痛の症状が出ることがあります。

みぞおちがある場所には、胃・十二指腸、膵臓、小腸、大腸などの臓器・消化器官があるため、それらの病気が原因となってみぞおちの痛みや胃痛の症状が出ることがあります。

また、胃の病気を疑って受診した結果、心臓の病気だったというケースも少なくありません。

みぞおちの痛みや胃痛だけでなく、

など、さまざまな症状が併発している場合は何らかの疾患を疑い、適切な検査を受ける必要があります。

下記で可能性のある病気を解説します。

胃の中にある胃酸や消化酵素が食道に逆流すると、食道粘膜が損傷し、炎症を引き起こします。

すると、みぞおちのあたりに痛みを感じるほか、

などの症状があらわれます。これが逆流性食道炎という病態です。

ある程度年齢を重ねてから症状が発生したという人や、生活習慣が乱れている状態が続いて症状が出てきたという人もいますが、一度、逆流性食道炎にかかってしまうと再発しやすいという特徴があります。

食道の粘膜にがんが発生する病気です。食道がんは、初期段階ではほとんど自覚症状がありません。

進行するにつれて、

などの症状があらわれます。

進行が早い傾向があるだけでなく、転移しやすいため、早期発見・早期治療が必要ですが、最初は自覚症状がないことから難しい場合も多いです。食道がんで早期発見に至ったケースは、何らかの理由で胃内視鏡検査を受けて、偶然発見されたという例がほとんどです。

現状、食道がんの早期発見や確定診断が可能なのは、胃内視鏡検査のみです。

飲酒・喫煙の習慣がある、少しでもお酒を飲むと顔が赤くなる、逆流性食道炎などが原因で食道粘膜の炎症が続いているといった場合は、食道がんのリスクが高いといえます。

これらに該当する場合は、たとえ症状がなくても定期的に胃内視鏡検査を受けるようにしましょう。

など、これらの不快な症状がなかなか治らないにも関わらず、血液検査や内視鏡検査をしても、炎症などの異常がみられないことがあります。この病態を、機能性ディスペプシアといいます。

臓器や器官には異常がないものの、消化機能に何らかの問題がある、または知覚過敏などの影響から、機能性ディスペプシアが引き起こされると考えられています。

など

これらの要因によって、急性的に胃の粘膜に炎症が起こってしまう病気です。

突然みぞおち付近や胃に痛みを感じるようになります。吐き気や嘔吐、発熱などを伴うこともよくあります。

胃で慢性的な炎症が起こっている状態です。むかつきなどの症状が多いですが、無症状の場合もあります。自覚症状がないまま、進行することも多いため注意が必要です。 進行した場合、萎縮性胃炎を引き起こすこともあり、こうなると胃がんのリスクが高くなってしまいます。

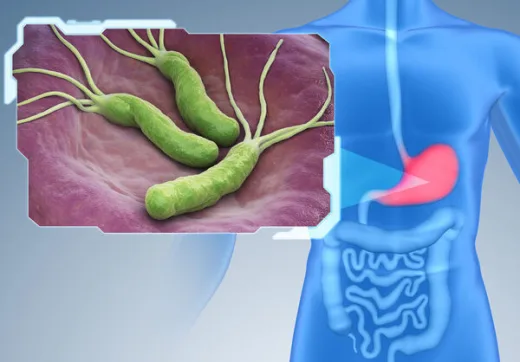

慢性胃炎はピロリ菌の感染などが原因で起こることが多いです。それを防ぐためにも、ピロリ菌感染が陽性だった場合は除菌治療が必要です。

神経性胃炎は、ストレスや過労によって引き起こされた自律神経のバランスの乱れが原因で発症します。

みぞおちの痛みのほか、

などがあげられます。

仕事や人間関係のストレスが発端になるケースが多いですが、近年ではスマートフォンなどの情報端末が常に手元にないと不安やストレスを感じる「テクノ依存症」から、神経性胃炎につながる例も報告されています。

消化性潰瘍とも呼ばれ、胃や十二指腸の粘膜がただれたようになってしう病態です。

発症すると、みぞおちの辺りに鈍い痛みを感じるようになるほか、胸焼け、げっぷ、吐き気、胃もたれなどがあらわれるようになります。放っておくと潰瘍から出血するようになります。この段階になると、吐血、血便や黒いタール便、貧血から起こるめまい・頻脈・動悸などもみられます。

胃・十二指腸潰瘍は、負担の少ない治療で改善が見込めるため、放置せずに受診するようにしましょう。そのままにしておくと、消化管の内側表面にある粘膜が脱落して、その下の粘膜下層や筋層が露出し、大出血や穿孔を起こすこともあります(腹膜炎)。腹膜炎になると、命にかかわるケースもあるので、注意が必要です。

胃・十二指腸潰瘍の原因として最も多いのは、ピロリ菌感染による慢性的な炎症です。次点で、解熱鎮痛消炎剤の服用が原因で発症に至るケースが多いとされています。胃潰瘍の場合は、強いストレスによって起こることもあります。

胃潰瘍になると、食後にみぞおちのあたりが痛み、食べすぎると痛みが長引く傾向があります。逆に、空腹時にみぞおちのあたりが痛み、食事をとると和らぐという場合は、十二指腸潰瘍が疑われます。

みぞおちの痛みが強くなるほど、胃・十二指腸潰瘍が進行しているのではと思いがちですが、実は痛みと進行度には関連がありません。中には、胃潰瘍にかかっても症状がないケースもあります。

知らず知らずの間に胃潰瘍が悪化してしまい、胃に孔(あな)が空く「穿孔性潰瘍」になることもあります。穿孔性潰瘍になるとみぞおちに激痛が起こり、とてもつらい思いをする方も多いです。早めの対処が肝心です。

胆嚢とは、肝臓で作った胆汁を食事のタイミングまで濃縮して溜めておく袋で、この中に石ができてしまった状態が胆石症です。人の身体の中では、食物を消化して栄養を吸収するために、唾液や胃液、膵液といったさまざまな消化酵素を含んだ液を分泌していますが、胆汁もそのひとつです。

胆石症になると、食後にみぞおち付近が痛むほか、胸焼けやお腹の張りを感じることもあります。

膵臓に炎症が起こっている状態で、炎症が急性的なものだった場合は急性膵炎と呼ばれます。人の身体の中では、食物の消化を助けるための酵素が作られていますが、酵素が過剰に分泌されたり、膵管をスムーズに通れなかったりした場合、膵臓内に溜まってしまいます。また、酵素が異常に活性化すると、膵臓そのものを消化(自己消化)し、炎症を起こすこともあります。この状態こそが膵炎です。

膵炎になると、みぞおちや背中に激しい痛みを感じることが多いです。自己消化が進むと、膵臓のみならず、心臓、肺、肝臓、腎臓なども炎症してしまいます。

場合によっては多臓器不全を起こしたり、壊死した部位が細菌感染を起こして重篤な感染症を合併したりすることもあります。こうなった場合、命にかかわることもあるため、早急に適切な治療をしなければなりません。

心臓に血液を送る冠動脈が詰まりかける、または血管が痙攣することで一時的に血管が細くなり、血の巡りが悪くなってしまう病態を、狭心症といいます。狭心症がさらに進行し、冠動脈が完全に詰まり、心臓の筋肉が壊死してしまう病気が心筋梗塞です。心臓の筋肉が壊死するということは、心臓の動きが止まってしまうことを意味します。命にかかわる深刻な病気です。

代表的な症状としては、重しを乗せられたような強い圧迫を前胸部の広い範囲に感じるというものです。そのほかの症状としては、冷や汗、左腕や顎、歯、背中の痛み、みぞおちや胃周辺の痛みがあります。

胸が痛む場合、心臓の病気を疑って受診する方は多いですが、狭心症や心筋梗塞ではみぞおちや胃周辺の痛みしか症状がないという例もあります。そのため、胃の病気を疑って受診した結果、狭心症や心筋梗塞だったというケースもあります。

胆のうは、肝臓で作られた胆汁を溜め、胆管を通じて胆汁を十二指腸に送る役割を持っています。右のわき腹に存在し、肝臓にくっつくような位置におさまっています。胆のう炎・胆管炎とは、胆のうや胆管に結石などができ、炎症している状態です。

発症すると、みぞおち周辺や右上腹部、背中が痛むようになり、発熱や吐き気、嘔吐などを伴う例もあります。治療では主に抗生剤の投与や結石の除去が行われますが、状態によっては胆のうを切除する外科手術をしなければならないこともあります。

虫垂は大腸の一部、右下腹部にある小さな臓器です。何らかの原因でこの虫垂に炎症が起こってしまうのが虫垂炎です。別名、盲腸(もうちょう)とも呼ばれます。

虫垂炎になると、初期ではみぞおちの痛み、むかつきなどの軽い症状があらわれます。しかし、そこから一日程度経つと、痛みがお腹の右下辺りに移動してきます。とにかく激しい腹痛が起こるのが虫垂炎の特徴です。ひどくなると腹膜炎を引き起こすこともあるため注意が必要です。

放置するとお腹が突っ張って歩きにくい、下腹部だけでなくお腹全体に痛みを感じる、腹痛のみならず発熱もみられるといった状態になります。

みぞおちの痛みや胃痛、背中の痛みを感じる場合、さまざまな疾患が隠れていることがあります。早急に治療しなければならない病気のサインであるケースも少なくありません。その中で、原因を正確に診断するために行われるのが、胃カメラ(胃内視鏡検査)やCT検査です。

みぞおちの痛みや胃痛、背中の痛みを感じる場合、さまざまな疾患が隠れていることがあります。早急に治療しなければならない病気のサインであるケースも少なくありません。その中で、原因を正確に診断するために行われるのが、胃カメラ(胃内視鏡検査)やCT検査です。

痛みが強くなったり落ち着いたり、波があるという方もいらっしゃいますが、落ち着いたからといって油断は禁物です。痛みを感じたら我慢せずに受診し、一度検査を受けるようにしましょう。

胃カメラ(胃内視鏡検査)は、消化管粘膜の状態を詳細までしっかりと観察できる検査です。胃、食道・十二指腸の粘膜を直接観察でき、スコープ挿入の際に通る喉咽頭粘膜の異常もチェックできます。その場で組織を採取して病理検査を行うことができ、確定診断が可能になります。

高度な内視鏡システムでは、色調変化や毛細血管の分布などを調べることができ、微細ながんまで発見できるようになっています。とくに胃がんは早期発見することで、患者さんへの負担が少ない最小限の治療で完治する例がほとんどです。

CT(コンピュータ断層撮影)検査は、360度方向から体内を断続的にX線撮影し、そのデータをコンピュータで処理して体の断面像を表示させる検査法です。

レントゲン検査以上に詳細な情報が得られるCT検査は、さまざまなデータ再構成画像を描出でき、多様な疾患の診断に役立ちます。より薄く広い断層面がすばやく画像化できるため、一度の検査で腹部全体のスクリーニングも可能です。

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は胃のなかに棲みつく細菌です。感染すると慢性的な炎症を引き起こすようになります。

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は胃のなかに棲みつく細菌です。感染すると慢性的な炎症を引き起こすようになります。

この状態をそのままにしておくと、慢性胃炎、萎縮性胃炎、胃潰瘍・十二指腸潰瘍にかかりやすくなるため注意が必要です。実際、これらの病気の診断を受けた方は、ピロリ菌検査で陽性になるケースが多いことがわかっています。

さらにこの状態を放置して炎症が長期間続くと胃がんのリスクも高くなるため、早期に適切な治療をしなければいけません。

ピロリ菌感染は自然に治る病気ではないため、除菌治療が必要です。

日本ヘリコバクター学会のガイドラインでは、ピロリ菌に関連する病気の治療と予防のために、すべてのピロリ菌感染者に除菌治療を推奨しています。

胃潰瘍・十二指腸潰瘍や胃炎、胆石症、膵炎、逆流性食道炎など

痛みに波がある場合、胃潰瘍・十二指腸潰瘍や胃炎、胆石症、膵炎、逆流性食道炎などの可能性があります。心臓病が原因の場合もあり、注意が必要です。

胃酸の分泌や食べ物の消化が関係しています。

胃酸の分泌や食べ物の消化が関係するため、胃潰瘍や胃炎、逆流性食道炎などが原因で食後に痛みが出ることがあります。

逆流性食道炎の可能性があります。

はい、逆流性食道炎の可能性があります。胃酸が食道に逆流し、炎症を起こすことで、胸焼けやみぞおちの痛みが現れることがあります。

早めに医療機関を受診してください。

左側や背中に広がる痛みは、膵臓の病気(急性膵炎など)や心臓の問題が関係していることがあります。早めに医療機関を受診してください。

消化器内科の受診をおすすめします。

症状によっては循環器内科や救急対応が必要な場合もあります。

胃潰瘍や胆石症、膵炎などの可能性

痛みの性質が鋭かったり、強さに波がある場合は、胃潰瘍や胆石症、膵炎などの可能性があるため、放置せずに早めに受診しましょう。

軽症の場合は一時的に様子を見ても構いませんが、症状が改善しない、または悪化する場合は早めの受診をおすすめします。

原因を特定しないまま市販薬に頼るのは危険です。

一時的に症状を緩和できることもありますが、原因を特定しないまま市販薬に頼るのは危険です。特に、胃潰瘍などの場合は悪化することがあります。

はい。心筋梗塞や狭心症では、胸の中央やみぞおち周辺に痛みを感じることがあります。

冷や汗や息切れを伴う場合はすぐに救急対応を。

潰瘍や胆石などは、一時的に症状が治まっても再発することがあります。

慢性炎症やストレスが関係していることもあるため、診察を受けて原因を特定することが大切です。

荒井駅前のぐち内科クリニック野口 哲也 先生

宮城県仙台市の「荒井駅前のぐち内科クリニック」 院長の野口です。

私は岩手県盛岡市で大学生活を送り、東北労災病院内科、東北大学消化器内科での消化器病学の修練、対がん協会での胃・大腸がん検診活動、そして、宮城県立がんセンターでの消化器癌に対するがん治療に従事してまいりました。消化器内科の専門家として診断から治療、特に内視鏡治療を行ってきました。最新の治療や全国的な治験や研究にも参加してきました。

これまで地域医療にも携わり、高血圧や糖尿病、肺炎や感冒、インフルエンザなど、様々な病で通院してくる患者さんの診療にも従事してまいりました。震災復興が進む、ここ荒井地区において、これまでの28年間の勤務医としての経験を活かし、地域の皆様の健康を支える医療、身近なかかりつけ医を目指し、少しでも貢献させて頂ければ思っております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

© ヨクミテ|医師監修の医療メディア, Inc. All Rights Reserved.