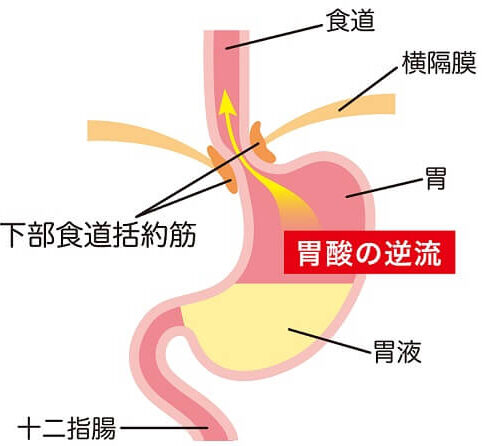

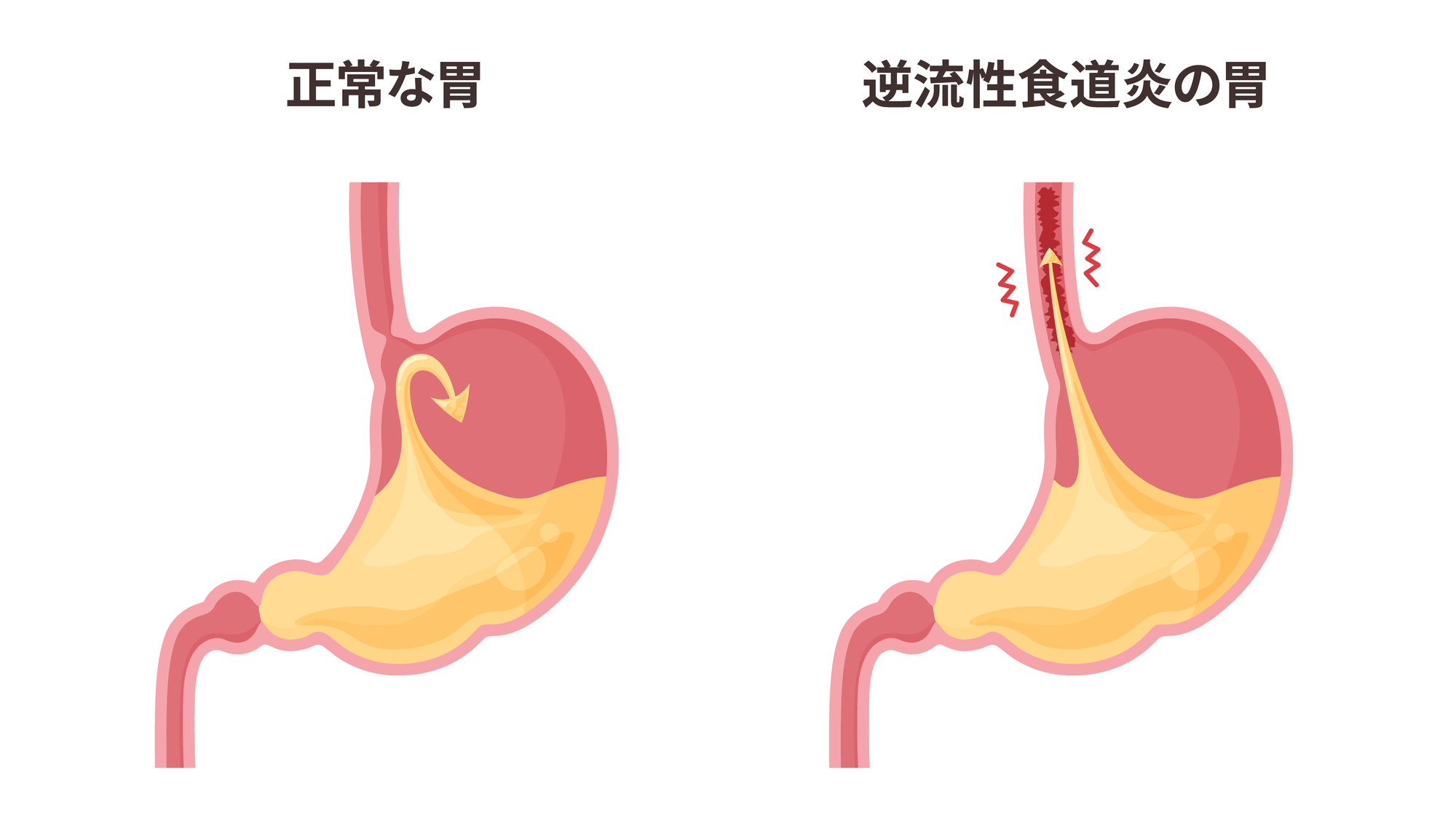

胃酸が食道に逆流すると、食道の粘膜が刺激されて

胃酸が食道に逆流すると、食道の粘膜が刺激されて

- 胸やけ

- 呑酸(酸っぱいものが上がってくるような感覚)

などの代表的な症状が出ます。

食べすぎ・飲み過ぎなどで一時的に胸焼けや呑酸の症状を経験される方は多いと思いますが、胃酸が食道に逆流しやすい状況がある方は、このような不快症状が繰り返し起こります。

胸やけ・呑酸は、人によって症状の感じ方や表現がさまざまなので、そのほかの症状と合わせて下記で詳しく解説します。

逆流性食道炎による胸やけ

胸やけの感じ方は人それぞれですが、

- 胸の辺りが重苦しい

- 胸の辺りが嫌な感じ(不快感)

- 胸がチリチリ、ムカムカする

- 胸(胃)が熱くしみる感じ

- 気持ちが悪い

- 胸が締め付けられる

など、このような症状を訴える方が多いです。

胸やけは食後に起こることが多く、姿勢を変えたときに症状が強まることがあります。

このように人によってその症状が微妙に異なりますので、受診した際は感じている症状をできるだけ具体的に医師へ伝えるようにしましょう。

逆流性食道炎による呑酸・げっぷ

呑酸は何かの拍子に酸っぱいものが胸からのどの方へ上がってくるものです。

- のどの奥が焼けるような感じ

- 苦いものがのどに上がってくる

- 前かがみになると胃液が上がってくる

など、このような症状を訴える方が多いです。

食後に起こりやすく、胸やけと呑酸の両方の症状が出ている場合は、胃酸の逆流が起こっている可能性が高いです。

また、同様に

など、不快なげっぷの症状が起こることがあります。

げっぷは胃のなかのガスが口から排出される現象です。

食べ物と一緒に飲み込んだ空気を、吐き出そうとしてげっぷが起こることもありますが、このげっぷは問題はありません。一方、胃の上の方にたまった胃液が一緒に逆流して起こる場合があるため、注意が必要です。

逆流性食道炎による胃もたれ・胃痛

胃の病気と区別がつきにくい症状が起こる場合もあります。

など、食道炎による「胸やけ」の状態は、これらの胃の症状にも似ているため、受診時に胃の不快感を訴える方も多いです。

そのため、

などの「胃の病気」との区別もとても重要です。

逆流性食道炎による膨満感・お腹の痛みや張り

食道の下端は、胸の一番下とお腹の上の境目あたりに位置します。

この境目が胃酸によって傷つけられると、胸だけではなくお腹の上の部分(上腹部)に痛みを感じる方もいらっしゃいます。

- お腹が張る

- お腹の上の方が痛い

- お腹の上の方がもたれる

といった症状は、胃酸の分泌量が多くなって胃より下の十二指腸にまで流入し、上腹部の痛みやもたれ感が現れている可能性があります。

逆流性食道炎による胸の痛み

「激しい胸痛が起こり、心臓の病気ではないかと受診したら、逆流性食道炎だった」というケースがあります。

- 胸が焼けるように痛い

- 胸が締め付けられるように痛い

- 胸にしみるような痛みを感じる

など、特に高齢者の方は、逆流性食道炎の典型的な症状(胸やけ・呑酸)が現れにくくなり、これらのような胸の痛みを感じる傾向があります。中には「背中の痛み」と感じる方もいらっしゃいます。

一見、食道や胃とは関係なさそうな症状が、実は胃酸の逆流によって起こっていることは珍しくありません。自覚症状だけで区別するのは困難なので、医療機関を受診して見極めてもらう必要があります。

逆流性食道炎によるのどの違和感・声がれ

胃酸が食道の上部まで逆流すると、のどの咽頭(いんとう)という部分に炎症が起こることがあります。

- のどが痛む(イガイガ・チクチクする)

- のどにつかえ感がある

- 胸がつかえるように感じる

など、のどに何らかの症状が現れます。

また、

- 声がかすれる

- 声が出にくい

- 高い声が出ない

- 言葉が詰まる(滑らかに出ない)

といった場合は、胃酸がのどの方まで流れて、声帯が障害されている可能性もあります。

慢性的に「声がかすれる」という方は、胃酸の逆流を疑って一度検査することをお勧めします。

さらに、これらののどの違和感や声がれは、

でもみられる場合があります。決して自己判断で軽視せずに、気になる症状は早めに医療機関を受診しましょう。

逆流性食道炎による咳、ぜんそく症状

逆流性食道炎の症状が、呼吸器の病気と思われているケースもあります。

- 慢性的に咳が出る

- 痰のでない乾いた咳が続く

- 突然、せき込むことがある

- ぜんそく症状がある

など

逆流した胃酸を気管に吸い込んでしまったり、気管の入り口となる咽頭(いんとう)に炎症が起こってしまったりすることで咳がでることがあります。また、神経への刺激などが考えられます。

逆流性食道炎による耳の違和感

食道への刺激が、時に耳の痛みとして感じられることがあります。

などを訴える方がいらっしゃいます。

また、中耳炎などの耳の病気にも、胃酸の逆流が関与している場合があります。

逆流性食道炎による不眠(睡眠障害)

睡眠障害は、逆流性食道炎でよくみられる合併症の一つです。

- ぐっすり眠れない

- 夜中に何度も目が覚める

- 寝つきが悪い

- 寝床に入ると気持ちが悪くなる

など、横になると胃液が逆流しやすくなるため、不快な症状が現れると寝つきが悪くなります。

また強い症状が出ておらず、自覚症状がない場合でも、胃酸が逆流するたびにのみ下そうという反応が起こってしまうため、眠りが浅くなります。

逆流食道炎によるしゃっくり

しゃっくりは横隔膜がけいれんしている状態です。

一時的なものは健康の人にも起こるため心配入りませんが、

- 頻繁にしゃっくりが出る

- しゃっくりが長く続いている

など、逆流性食道炎をはじめ何らかの病気の症状として起こることがあります。

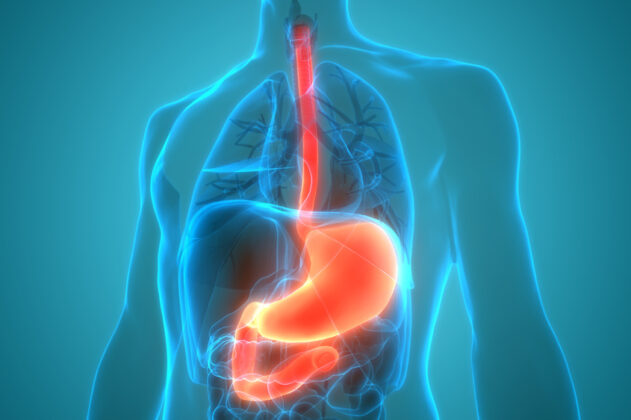

食道は、私たちが食べた物をのどから胃へと運び込んでくれる器官です。直径は約2cm程度の管で、壁の厚さは4mm程度しかなく、他の臓器と比べても決して丈夫な器官ではありません。

食道は、私たちが食べた物をのどから胃へと運び込んでくれる器官です。直径は約2cm程度の管で、壁の厚さは4mm程度しかなく、他の臓器と比べても決して丈夫な器官ではありません。 胃酸が食道に逆流すると、食道の粘膜が刺激されて

胃酸が食道に逆流すると、食道の粘膜が刺激されて

自覚症状があって内科などを受診した場合、まずは問診で「どのような症状が、どんなときに起こるのか」を確認します。

自覚症状があって内科などを受診した場合、まずは問診で「どのような症状が、どんなときに起こるのか」を確認します。 逆流性食道炎の治療は、

逆流性食道炎の治療は、