一部のCOVID-19感染者で、発熱や咳の前に「止まらないしゃっくり」が現れた報告があります。

ウイルスによる神経や横隔膜の刺激が原因と考えられています。ただし、一般的なしゃっくりがすべてコロナと関連するわけではありません。発熱や咳を伴う場合は医療機関に相談しましょう。

何かの拍子に突然はじまる「しゃっくり」は、日本では「しゃくりあげる」が語源であると言われています。方言として「ひゃっくり」と呼ぶ地域もあるようです。英語だとhiccup(擬声語)、あるいはhiccough(咳)とよばれます。

何かの拍子に突然はじまる「しゃっくり」は、止めようとしてもすぐには止まらない、時に厄介な現象です。ほとんどのしゃっくりは長くても数時間もすれば自然におさまりますが、何週間も続くこともあります。その場合、何らかの病気がひそんでいる可能性があるため注意が必要です。

本記事では、医師監修のもと、しゃっくりが止まらない原因と、1日何回も繰り返す、何日も続く持続性吃逆について解説しています。

目次

血液中の二酸化炭素濃度を上がると、脳神経の興奮が抑制されます。それによって、脳が信号の発信源となっている、しゃっくりなどのけいれんがおさまりやすいことが知られています。

血液中の二酸化炭素濃度を上がると、脳神経の興奮が抑制されます。それによって、脳が信号の発信源となっている、しゃっくりなどのけいれんがおさまりやすいことが知られています。

下記のように、さまざまなしゃっくりの止め方が知られています。

など

とくに、息を止めたりする行為は呼吸の回数が少なくなり、血中の二酸化炭素が上昇します。また、冷たい水を飲むと、しゃっくりが止まるといわれていますが、これは、しゃっくりを引き起こす刺激と同じ刺激をあたえて、脳を刺激になれさせて、しゃっくりを引き起こしている神経の興奮を抑える効果があると考えられます。

効果が見込めるものもありますが、あくまでも民間療法(*1)で効果が不明なものも多いです。また、いずれも効果には個人差があり、医学的に確立された止め方はありません。

*1:民間療法(みんかんりょうほう)→ 民間で伝わった療法で、科学的根拠に基づかない手法

医学的観点からは、正しいといえるしゃっくりの止め方はありませんが、逆に、やってはいけない危険な止め方があります。

などの行為は、窒息を誘発したり意識を失ったりする危険性があります。

血中の二酸化炭素濃度を上げるためとはいえ、絶対にやらないようにしてください。

しゃっくりは、医学的には吃逆(読み方:きつぎゃく)とよばれています。

とよばれる場所の筋肉が、はげしく収縮する(けいれんを起こす)現象です。

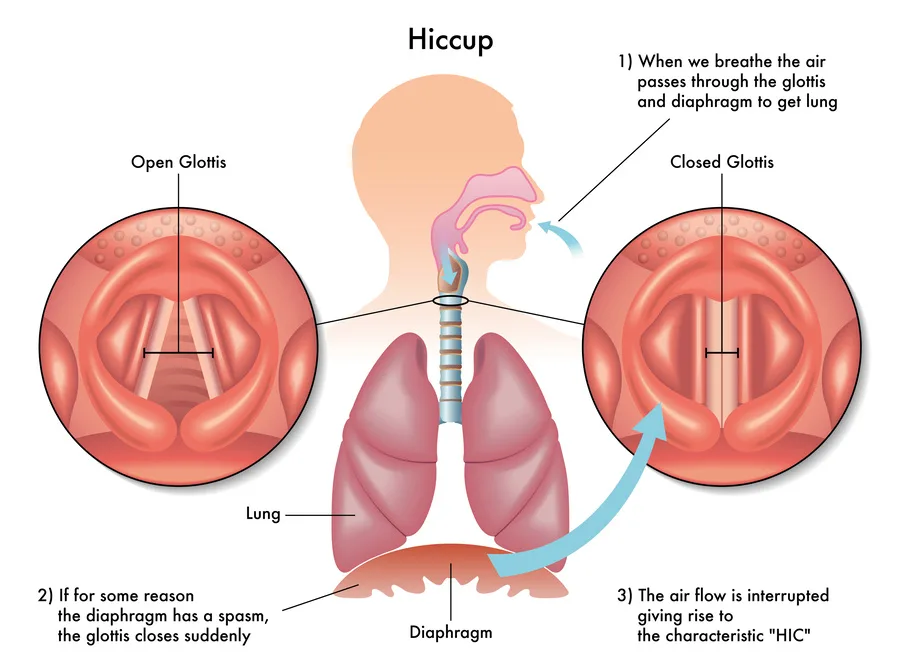

横隔膜は肺の下側にある筋肉の膜で、上下に動くことで、肺が膨らんだり縮んだりして呼吸が行われます。呼吸助間筋とは、肋骨を引き上げて肺がおさまっている空間を広げるための筋肉です。声門は、のどにある空気の通り道の部分の筋肉です。

しゃっくりがおきるとき、脳から横隔膜と吸気助間筋に対して、筋肉をちぢませる信号が急に発信されます。すると横隔膜が一気に下がるとともに、肋骨が引き上げられ、肺が広がって息が吸いこまれます。

それとほぼ同時に、声門の筋肉にも脳から信号が行き、声門が突然閉まってしまいます。

それによって、あの「ひっく」とあの独特の声が出てしまう仕組みになっています。

脳から信号が発せられるたびに、しゃっくりが1回起こります。つまり、しゃっくりがつづいている間は一定の時間を置いて、断続的に脳から信号が発信されていることになります。

しゃっくりの信号を発するのは脳の「延髄」という部位で、内臓や皮膚などへの刺激が延髄に伝わると、反射的にしゃっくりの信号が発生すると考えられています。

しかし、どの程度の刺激でしゃっくりが発生するのか、信号が発せられる回数やタイミングがどう決まるのかなど、くわしい仕組みは未だ明らかになってはいません。

胎児もしゃっくりをすることが知られていて、出生後は成長するにつれて、しゃっくりは出にくくなるといわれています。胎児にとって、しゃっくりとは、のどや鼻につまった異物を除去するための行動だという説もありますが、はっきりと解明はされておりません。

しゃっくりを引きおこす原因として最も多いのは、早食いや炭酸飲料を飲むなどして、急激に胃がふくらむこと(胃の膨満)があげられます。

しゃっくりを引きおこす原因として最も多いのは、早食いや炭酸飲料を飲むなどして、急激に胃がふくらむこと(胃の膨満)があげられます。

また、冷たい食べ物などによる胃の急激な温度変化や、冷たいシャワーを浴びるなどの行為も、しゃっくりを引きおこす要因になります。

胃には、脳に直接つながる神経(迷走神経)が非常に多く通っているので、胃への刺激はしゃっくりを誘発しやすいと考えられています。

たとえば腹部の手術中に、腹腔内を水で洗浄するなどして直接的に胃に刺激が加わると、高い確率でしゃっくりが起きます。

一時的なしゃっくりは、健康な方でもごく普通に起きる現象なので、とくに体の異常を心配する必要はありません。

一時的なしゃっくりは、健康な方でもごく普通に起きる現象なので、とくに体の異常を心配する必要はありません。

一方で、2日間(48時間)以上つづく「しゃっくり」は、何らかの病気が隠れている可能性が考えられます。

しゃっくり自体が直接の原因で死に至ることはありませんが、長時間つづくしゃっくりは体力を消耗させるうえに、睡眠中もつづくような状況では、眠りも浅くなる可能性が高いです。

そのため、2日間以上つづくようであれば、一度受診を検討してください。

症状がしゃっくりのみが問題の場合、約2日間を目安に様子を見て症状が改善されない場合は、内科を受診します。

症状がしゃっくりのみが問題の場合、約2日間を目安に様子を見て症状が改善されない場合は、内科を受診します。

内科で総合的な診断を受けて、何らかの疾患が原因でないかを検査しましょう。

しゃっくりに加えて、

など、そのほかの症状がある場合は、緊急を要する可能性が高いです。

このような状況の場合は、速やかに救急外来を受診して下さい。

長引くしゃっくりは、その背景になんらかの病気が隠れている場合があります。受診した際には、これまでの病歴をはじめ、画像診断などさまざまな検査を実施して、基礎疾患がないかどうかを調べます。

2日間を超えるしゃっくり(吃逆)を、持続性吃逆、1カ月以上続くしゃっくりを難治性吃逆といいます。難治性吃逆はまれな状態でありますが、かなりの苦痛を伴うといわれています。

逆流性食道炎などの胃腸の病気や腫瘍(がん)など、さまざまな病気が持続性のしゃっくりの原因となることが知られています。また、脳疾患やその後遺症でしゃっくりがおこることもあります。

| 分類 | 病気 |

|---|---|

| 消化器系疾患 | 逆流性食道炎、消化性腫瘍 など |

| 中枢神経系疾患 | 脳梗塞、脳出血、脳腫瘍、脳動脈瘤、てんかん など |

| 呼吸器系疾患 | 肺炎、副鼻腔炎、睡眠時無呼吸症候群 など |

| 腎疾患 | 腎機能不全による尿毒症 など |

| 外科手術 | 胸部や胃の手術 など |

| それ以外 | ストレス、多量飲酒、薬剤の服用による誘発 など |

長時間しゃっくりが続いているということは、しゃっくりを誘発する神経が、継続的に刺激されているということです。持続性のしゃっくりの治療には、神経の興奮をおさえる薬が使われる場合があります。

一部のCOVID-19感染者で、発熱や咳の前に「止まらないしゃっくり」が現れた報告があります。

ウイルスによる神経や横隔膜の刺激が原因と考えられています。ただし、一般的なしゃっくりがすべてコロナと関連するわけではありません。発熱や咳を伴う場合は医療機関に相談しましょう。

しゃっくり自体で直接命を落とすことは非常に稀です。

ただし、数日〜数週間以上続く「難治性しゃっくり」は、脳や胃・肺などの重大な疾患が背景にあることがあり、原因疾患によっては命に関わることがあります。長期間止まらない場合は、必ず医療機関を受診しましょう。

はい、精神的ストレスや緊張状態がしゃっくりの原因になることがあります。

ストレスによる自律神経の乱れが、横隔膜を刺激することでしゃっくりが引き起こされる場合があります。緊張が続く環境や睡眠不足、過労が関係していることもあります。

しゃっくりは、横隔膜(呼吸をつかさどる筋肉)がけいれんを起こし、声門が急に閉じることで「ヒック」という音が出る現象です。

胃の膨張、急な温度変化、早食い、アルコール摂取、神経の刺激などが引き金となることが多いです。

長引く場合は早めの受診が必要です。

数分~数時間で治まるしゃっくりは生理的現象ですが、48時間以上続く場合は「持続性しゃっくり」、2ヶ月以上続く場合は「難治性しゃっくり」とされ、脳腫瘍、食道の病気、糖尿病、腎不全、薬の副作用などの可能性もあります。長引く場合は早めの受診が必要です。

効果的とされる民間療法に以下のような方法があります

胃が急激に膨らむことで、横隔膜を刺激しやすくなるためです。

炭酸飲料やアルコールも胃の中にガスを発生させ、しゃっくりを引き起こしやすくなります。早食いや暴飲暴食はしゃっくりを誘発する一因となるため、食事習慣を見直すことも有効です。

赤ちゃんや小児は神経系が未発達で、横隔膜が刺激を受けやすいため、しゃっくりが出やすくなっています。

ミルクの飲みすぎや空気の飲み込みでも起こりますが、通常は健康上の問題ではなく、自然に治まることがほとんどです。

はい。

一部の薬(ステロイド、ベンゾジアゼピン系、抗がん剤など)は副作用としてしゃっくりを引き起こすことがあります。薬の服用後にしゃっくりが続くようであれば、医師や薬剤師に相談しましょう。

内科が基本です。

一時的なしゃっくりであれば受診の必要はありませんが、2日以上止まらない場合や頻繁に繰り返す場合は、内科が基本です。原因によっては、消化器内科、神経内科、耳鼻科、精神科などの受診が必要になることもあります。

鎌田内科クリニック鎌田 広基 先生

岩手県盛岡市の鎌田内科クリニック、院長の鎌田です。昭和42年1月19日、当地に父が診療所を開設し、平成5年に小生が着任して現在に至っております。その間、平成8年に老人保健施設”銀楊”の開所により、父はその施設長、小生は当院の院長に就任しました。

当クリニックがこれまでの歳月を歩むことができたのは、ひとえに、皆様のお力添えのおかげと、深く感謝しております。

地域医療の益々の発展と、皆様が健康で豊かな毎日を過ごしていただけるように、スタッフ一同、より一層精進して参ります。今後とも鎌田内科クリニックを宜しくお願い致します。

© ヨクミテ|医師監修の医療メディア, Inc. All Rights Reserved.