緑色の便は、必ずしも異常というわけではありません。

主な原因としては、ほうれん草や青汁などクロロフィル(葉緑素)を多く含む食品の摂取や、腸の通過時間が早くなり胆汁の色が残ったまま排出されるケースが考えられます。ただし、腹痛や下痢を伴う場合は、ウイルス性腸炎や食中毒の可能性もあるため注意が必要です。

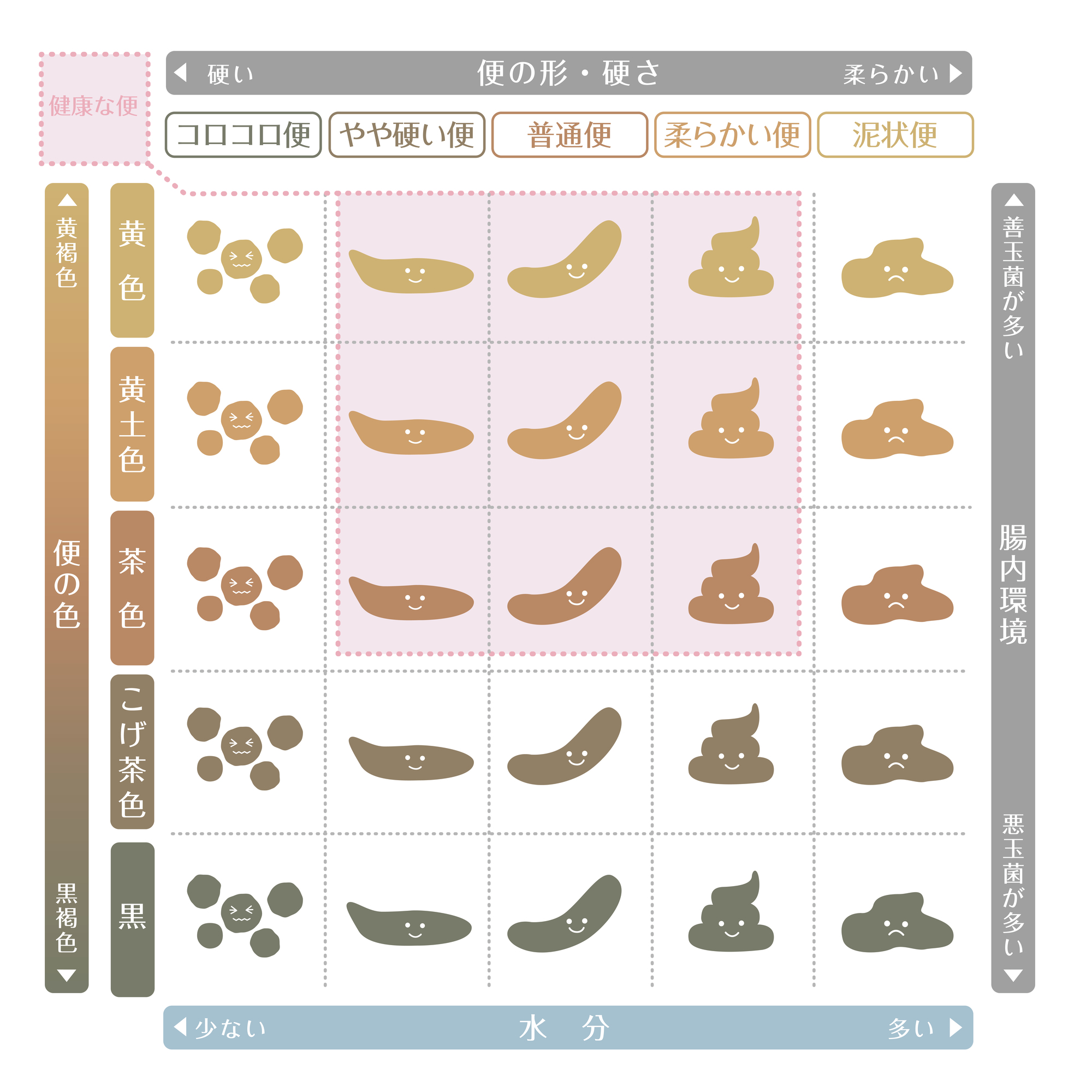

便は自分の腸内環境がどのような状態になっているかを知らせるバロメーターです。腸の中の様子を自分で直接確認することはできませんが、便を観察すると、食習慣や生活習慣を振り返ることができます。

とくに便の色が異常だった場合、何らかの病気のサインかもしれません。

本記事では、消化器専門医監修のもと、便の色でみる腸内環境、正常で健康な便と体調の変化を解説しています。

目次

正常で健康な便は、約80%が水分で、残りの約20%が食物繊維などの食べかすや、腸内細菌・消化液・細胞や粘膜などでできています。 腸内環境が整っていて便秘にも無縁、いつも気持ちよく排便できているという方は、概ねこのようや成分で構成されていると考えます。

バナナのような形状で、固形にまとまっていながらも、ほどよい柔らかさを保っているのが健康便の特徴です。このような便であれば、便意がきたらいきむことなす重量のままにスルッとでることも。排便にかかる時間も1分程度です。

便の状態や色を観察することで、腸内環境の良し悪しを知る手立てとなります。あまり神経質になる必要はありませんが、「いつもと何か違う」というサインを見落とさない程度に、便の様子を確認する習慣を身につけましょう。

便の形状や色、においは、食べたものやその人の体質によっても変化します。

個人差はありますが、以下のポイントをチェックしながら、ご自身の腸内環境が良好かどうかみてみましょう。

便意がきたら、いきむことなく無理なくスルッとでるのが理想です。

量は1日150〜200g程度が目安、バナナ状の便が2本程度が合格点です。

健康的な便の色は、黄色〜黄褐色(黄土色・茶色)です。

便なので多少はにおいますが、キツくなければOKです。

また、

などが該当すると、腸内環境に問題ありと考えます。

また、

腸内環境が良好なときは、このように便が出ます。

血が混ざった便、いわゆる血便は、タール便ともよばれる「黒い便」と、赤色~暗赤色の「鮮血便」の2種に分けられます。

血が混ざった便、いわゆる血便は、タール便ともよばれる「黒い便」と、赤色~暗赤色の「鮮血便」の2種に分けられます。

黒色便は、食道・胃・十二指腸まで(上部消化管)のどこかで出血が起こっている場合が多いです。一方、鮮血便は小腸の空腸から大腸、そして肛門まで(下部消化管)のどこかで出血が起こっている可能性が考えられます。

胃潰瘍や十二指腸潰瘍は、みぞおちや胃の痛みが主な症状です。潰瘍性大腸炎は血便のほか、下痢や腹痛の症状がみられます。

いずれにしても、血便は早い段階で原因を見つけて、適切な治療をしなければいけません。

血便・下血がきになる方は、以下のページもご参考ください。

現在なんらかの病気の治療をしている方でお薬を服用している方は、薬剤の影響で便の色が変わる場合もあります。

たとえば、鉄剤を使用している方は便が黒っぽくなることがあります。また、一部の抗菌薬では赤色便になることもあります。

さらに、血液をサラサラにする抗凝固薬や、非ステロイド性抗炎症薬などの副作用によって、消化管から出血したりすることもあります。

黒色便・赤色便は注意が必要な便の色なので、早めに消化器内科を受診して検査を受けることが重要です。

便が白くなるのは、いくつかの要因が考えられます。

以上のように、脂肪便やバリウム検査後の便など、一時的に白っぽくなっている場合もあり、経過観察で問題ないケースも多いです。

しかし、脂肪便の背景にも膵臓の機能低下など別の問題が働きている可能性も少なくありません。

何れにしても、白い便が連日続くという方は、一度、消化器内科を受診して検査をしましょう。

便が茶色いのは、肝臓で生成される胆汁の成分、「ビリルビン」の作用によるものです。何らかの原因で胃腸が弱っていると、便中のビリルビンが増え、緑色の便が出ることがあります。

胃腸が弱る要因として多いのは、

など、生活習慣の乱れや胃腸の炎症によって生じることが多いです。

十二指腸・小腸・大腸などに炎症が起きる病気を「腸炎」といいます。その発症原因が細菌である場合を「細菌性腸炎」、ウイルスによって起こるものを「ウイルス性腸炎」といいます。

細菌性・ウイルス性腸炎はいずれも胃腸へダメージを与える病態です。主症状としては、下痢・腹痛・嘔吐があげられます。胃腸が弱った状態になると、ビリルビンが小腸で再吸収されなくなり、便の色が緑色っぽくなります。

腸炎は原因となる細菌やウイルスが体内からいなくなれば自然治癒しますので、通常は便の色も元に戻ります。軽度の場合は、軽い下痢や吐き気などで済みますが、ときに激しい下痢や嘔吐を繰り返す場合は、脱水症状に陥ることもあるため注意が必要です。さらに悪化すると、血便が見られることもあります。

便の色が緑色の状態が続き、下痢・腹痛・嘔吐の症状がみられる場合は、早めに消化器内科を受診して検査をしましょう。

緑色の便は、必ずしも異常というわけではありません。

主な原因としては、ほうれん草や青汁などクロロフィル(葉緑素)を多く含む食品の摂取や、腸の通過時間が早くなり胆汁の色が残ったまま排出されるケースが考えられます。ただし、腹痛や下痢を伴う場合は、ウイルス性腸炎や食中毒の可能性もあるため注意が必要です。

赤黒い便は、消化管のどこかで出血している可能性を示唆します。

特に黒っぽくてタール状の便(黒色便)は、胃や十二指腸からの出血が酸化されたものであることが多く、胃潰瘍や胃がん、消化管出血が疑われます。赤みが強い場合は、痔や大腸ポリープ、大腸がんの可能性もあるため、早めの医療機関の受診が重要です。

灰白色や白っぽい便は、胆汁が腸に分泌されていない状態を表しています。

これは、胆石、胆管炎、肝炎、膵臓の腫瘍などで胆道が閉塞されている場合に起こります。胆汁は便に茶色〜黄色の色をつけるため、胆汁の流れが悪いと便が白っぽくなります。黄疸や尿の色の変化(濃い色)も伴う場合は、すぐに医療機関で精密検査を受けてください。

健康な便の色は、黄褐色〜茶褐色が一般的です。

これは胆汁の成分であるビリルビンが腸内で変化した「ステルコビリン」によって色づいています。ただし、食べた物や腸内環境によって多少の色の変化は日常的にあります。特に強いにおいや粘液、血液が混じっていなければ、色の変化だけで深刻な異常と判断する必要はありません。

一時的な色の変化で他に症状がなければ、様子を見るだけでよい場合もあります。しかし、以下のようなケースでは医療機関を受診することをおすすめします。

はい、鉄剤や一部のサプリメント(特に鉄分・活性炭など)を摂取すると、便が黒っぽくなることがあります。

これは薬剤の成分によるもので、通常は心配のない生理的変化です。ただし、鉄剤による色の変化と胃や腸からの出血との見分けがつきにくいこともあるため、服薬中に腹痛や吐血がある場合は、医師にご相談ください。

赤い便は、トマト、ビーツ、赤色のゼリーや飲料などの食品による着色でも起こります。

一方で、鮮やかな赤い血が便に混じる場合は、痔、裂肛、大腸疾患などによる出血の可能性があります。見分けのポイントとしては、便の表面に血がついているか、便全体に混ざっているか、あるいは排便時に痛みがあるかなどを観察することです。不安がある場合は便潜血検査を受けましょう。

はい、乳幼児や子どもの便の色は食事や腸の成長によって変化しやすく、緑色や黒っぽい便も比較的一般的です。

特に新生児の「胎便」は黒っぽく、成長とともに変化します。ただし、機嫌が悪い、発熱がある、便に血が混ざるなど、体調不良を伴う場合は小児科を受診してください。便の色だけで判断せず、全身状態の観察も重要です。

便の色の変化に加えて、以下のような症状がある場合は注意が必要です。

便の色を安定させ、腸内環境を整えるには、以下のような食生活が推奨されます。

鎌田内科クリニック鎌田 広基 先生

岩手県盛岡市の鎌田内科クリニック、院長の鎌田です。昭和42年1月19日、当地に父が診療所を開設し、平成5年に小生が着任して現在に至っております。その間、平成8年に老人保健施設”銀楊”の開所により、父はその施設長、小生は当院の院長に就任しました。

当クリニックがこれまでの歳月を歩むことができたのは、ひとえに、皆様のお力添えのおかげと、深く感謝しております。

地域医療の益々の発展と、皆様が健康で豊かな毎日を過ごしていただけるように、スタッフ一同、より一層精進して参ります。今後とも鎌田内科クリニックを宜しくお願い致します。

© ヨクミテ|医師監修の医療メディア, Inc. All Rights Reserved.