黒色便(タール便)は、胃や十二指腸などの上部消化管からの出血を示すことがあります。

ただし、鉄剤(フェロミアなど)やビスマス製剤(胃薬の一部)を服用している場合にも、便が黒くなることがあります。薬剤服用の有無を医師に伝えると正確な診断につながります。

血が混じった便を血便といいます。本来、健康的な便は茶褐色か黄褐色ですが、ときに黒っぽい便(黒褐色)や鮮やかな赤い便(鮮血便)がでることがあります。

血便には、目で見てはっきりと色の異変がわかるものもあれば、排便時に肉眼では気付くことができず、健康診断等の便潜血検査などでわかるものもあります。

本記事では、消化器専門医に監修していただき、心配いらない血便はあるのか?その原因と、血が混じった便に隠れた病気を解説しています。

目次

一般的には血液が混じった便を「血便」といいます。

一般的には血液が混じった便を「血便」といいます。

では「心配いらない血便はあるのか?」というと、答えはノーです。放置してもよい血便はありません。

血便が認められた場合、便の状態やご自身の症状、そのときのシーンによって緊急度は異なりますが、基本的にはなるべく早めに受診して検査することが望ましいです。

口から血を吐く状態を吐血(とけつ)といいますが、一方で全消化管(食道、胃・十二指腸、小腸・大腸など)のいずれかに出血が起こっている状態を、下血(げけつ)といいます。

血便は医学的に、下部消化管(大腸)からの出血によって便に血が混じっている状態を意味します。

| 鮮血便 | 便に明るい赤い血が見られ、便器やトイレットペーパーにも赤い血がつく場合があります。これは主に肛門や直腸近くでの出血を示しています。 |

|---|---|

| 暗赤色便 | 便が暗赤色になるのは、主に大腸を通過する時間が影響しています。これは大腸の深部での出血が疑われます。 |

| 粘血便 | 血だけでなく、ゼリー状の粘液も含まれています。炎症性の慢性疾患や感染症、例えば潰瘍性大腸炎やクローン病が考えられます。 |

| 黒色便(下血) | 便が黒くて粘り気のあるタール状になることがあります。これは胃や十二指腸での出血が原因とされ、胃がんや胃潰瘍、十二指腸潰瘍などが疑われるため、胃内視鏡検査が必要とされます。 |

血便というと真っ赤な血液そのものが便に混ざっている便(鮮血便)をイメージされる方も多いと思いますが、実際は上記のように赤褐色の便だけではなく、墨のように黒い便(黒色便・タール便)も血便もあります。どのようなタイプの便でも、放置は危険です。

血便(下血)は消化管のどこかに出血が起こっている状態です。そのため、まずは消化器内科への受診が推奨されます。

血便(下血)は消化管のどこかに出血が起こっている状態です。そのため、まずは消化器内科への受診が推奨されます。

血便の原因の1つに痔(じ)の疾患があげられるため、痔の心当たりがある方は肛門科への受診でも問題ありません。

このような状況に場合は、緊急を要する可能性があります。なるべく早めに受診してください。

一時的に血便の症状が起こり、受診しても大事に至らないケースが多々あります。一方で、血便の原因として何らかの病気が隠れていることも少なくありません。また、ときに命にかかわる病気である可能性も考えられます。

血便や下血を認めた場合は、絶対に放置せずに必ず消化器内科を受診してください。

血便を放置した場合、もっとも懸念されるのが病気の悪化です。血便には、直腸がんや、大腸がんが隠れている場合があるため、それらの病気を見逃してしまう可能性があります。

血便を放置した場合、もっとも懸念されるのが病気の悪化です。血便には、直腸がんや、大腸がんが隠れている場合があるため、それらの病気を見逃してしまう可能性があります。

「切れ痔だろう」と思い肛門科を受診してみたものの、肛門にはとくに異常がなく、実際は大腸がんが原因だったというケースも珍しくはありません。なかには、末期の大腸がんだったという場合もあります。

血便などの便通異常は、ときに大腸がんの進行を知らせる重要なサインであることも考えられますので、決して放っておくことの無く、適切な検査を受けるよう心がけましょう。

おしりからの出血・血便というと痔(じ)をイメージされる方は多いのではないでしょうか。

おしりからの出血・血便というと痔(じ)をイメージされる方は多いのではないでしょうか。

確かに、下血(血便)の原因でもっとも多いのが痔の疾患です。一方、そのほかにも食あたり(食中毒)やさまざまな病気によって血便を引き起こすことがあります。

その中には重大な疾患の兆候である可能性もあるため、血便が認められた際には自己判断せずに医療機関での診察が必要です。

など、痔にはいくつかの種類がありますが、それらが原因で血便が起こることがあります。

痔による血便の特徴として、

などがあげられます。

細菌に汚染された食品を食べてしまうことで、腸内で炎症が発生し出血が起こり、その結果、血便が出ることがあります。高温多湿である梅雨や夏にかけての時期は、食あたりの原因となる細菌が育ちやすい環境にあります。

食あたりを起こすと、血便だけでなく

など、さまざまな症状を併発することがあります。

そのほかにも食あたりには、ノロウイルスをはじめ、ロタウイルス・アデノウイルスなど、ウイルスが寄生した食品や感染者を介して起こるウイルス性のものもあります。

食中毒菌のひとつ、カンピロバクターにも注意が必要です。近年、食中毒発生件数で非常に多くの割合を占めています。

胃潰瘍とは、胃酸の影響で胃の粘膜が損傷し、部分的に欠損する病気です。鮮やかな赤い血ではなく、黒ずんだ血が混じった血便が出ることがあります。

血便のほか、

なども見られることがあります。

同様の病態が十二指腸に起こるものを、十二指腸潰瘍といいます。胃潰瘍と同様に、黒っぽい血が混じった血便が出ます。とくに空腹時や夜間に腹痛が生じることが多く、胃が活発で胃酸の分泌量の多い若い年代に多い傾向があります。

潰瘍性大腸炎とは、大腸の粘膜で慢性的な炎症が起こり、ひらん(ただれた状態)や潰瘍(粘膜の欠損)が生じる病気です。潰瘍性大腸炎の原因は明らかになっていません。 腸内細菌の関与や自己免疫反応の異常、食生活の変化(欧米型の食事)が考えられていますが原因は不明です。

潰瘍性大腸炎によって、下痢とともにベタベタとした血液がついている便(粘血便)が出ます。重症化すると発熱や腹痛も出ます。

大腸憩室とは、大腸の壁が5-10mmほどの大きさで袋状に突出した部分です。この袋の内部の血管が破裂して血が出る現象を大腸憩室出血と呼びます。特に腹痛などの前兆なく突然の出血が起こることが一般的です。

憩室があるだけで病気とは考えられません。出血を経験する大腸憩室保有者は少数で、特に男性、高齢者、肥満者、そしてNSAIDs(解熱鎮痛剤)やアスピリンを使用している人々に多いとされています。

虚血性腸炎は、大腸の血流が遮断されることで一部が虚血状態になり炎症が起こる病気で、腹痛を伴うことが多いです。血管が問題となるケースでは、通常は動脈硬化が原因とされます。

特に高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病を持つ高齢者では、動脈硬化の進行が疑われます。一方、腸自体が問題の場合は、便秘が原因であるとされています。便が腸内で停滞することで圧力が上がり、それが虚血を引き起こすと考えられています。

大腸ポリープは大腸内にイボ状の腫瘍が見られる病態です。初期段階で症状はほとんど見られませんが、病気が進行すると出血し血便が出ることもあります。

大腸ポリープの一部はがん化のリスクがあるため、定期的な大腸内視鏡検査(大腸カメラ)が推奨されます。

大腸がんは女性の部位別がん死亡率のトップ、男性でも肺がんに次いで2位となっています。(2021年統計)

早期の大腸がんは自覚症状はほとんどありませんが、大腸がんが進行すると、発生場所によっては血便をはじめ下痢・腹痛・便が細くなるなどの便通異常、体重減少がみられます。

大腸がんの前段階として大腸ポリープがみられるため、早期に大腸ポリープを切除することで予防できます。そのため、定期的な大腸内視鏡検査で早期発見と治療を行うことが重要です。

日々の生活の中で強いストレスを感じていたとしても、そのストレスそのものが直接的に影響して血便が生じることはありません。

日々の生活の中で強いストレスを感じていたとしても、そのストレスそのものが直接的に影響して血便が生じることはありません。

一方で、ストレスが原因となって起こる病気がきっかけとなり、血便の症状が出る場合があります。

たとえば過敏性腸症候群という病気です。過敏性腸症候群は炎症や潰瘍などの病変がないのにも関わらず、消化管の機能障害が認められる病態です。その1番の原因として、ストレス過多による自律神経の乱れが影響していると考えられています。

便通異常を起こすのがこの病気の特徴の1つで、下痢や便秘の症状が長引き繰り返すため、おしりを拭く回数も増えて排便時に肛門付近から出血してしまうことがあります。

そのほかにも、

など、日々の生活の中で精神的・身体的なストレスが積み重なると、胃の健康を乱す要因となり胃潰瘍などの発症リスクを高めます。この胃潰瘍も、血便の症状が出る病気の1つです。

便への血液混入量が多く、色調の異常が肉眼でも確認・判断できるレベルであれば、直腸診や採血検査を行い、必要に応じて、内視鏡検査やCT検査を行います。

便への血液混入量が多く、色調の異常が肉眼でも確認・判断できるレベルであれば、直腸診や採血検査を行い、必要に応じて、内視鏡検査やCT検査を行います。

肉眼では判断できない場合は、下記で解説する「便潜血検査」を実施します。

便に血液が混入しているのかどうかを調べる検査です。便をスティックで採取して提出するだけの簡単な検査なので、患者さんの身体に負担はかけません。

本来、便に血液が混じることはありません。もし混じっていれば、消化管のどこかが損傷していることを疑います。

便潜血検査は、

の2つの方法があります。

現在は、免疫学的潜血反応検査が主流です。大腸がんのスクリーニング検査として有効です。

消化管ではなく、歯肉や鼻からの出血が原因となることもあるため、その有無を確認することも必要です。もし便潜血検査で陽性反応が出たら、大腸内視鏡検査を行うことが原則です。

内視鏡は先端に高精度のカメラの次いたスコープを体内に挿入して観察する検査です。

大腸カメラ(大腸内視鏡検査)は下部消化管内視鏡検査ともよばれ、肛門からスコープを挿入して大腸(直腸・結腸)の内部を観察する検査です。

便潜血陽性者の精密検査として行うのが一般的でしたが、近年はスクリーニング検査(罹患のふるい分けを行う検査)として行われることも増えています。

大腸カメラでは、

など、さまざまな病変を確認することができます。

もし検査中に腫瘍やポリープが発見されたら、その場で生検(※1)が行われる場合があります。

※1:生検とは、病変部位の組織の一部を採取し顕微鏡で観察すること

胃カメラ(胃内視鏡検査)は上部消化管内視鏡検査ともよばれ、口腔からスコープを挿入し、食道・胃・十二指腸の内部を観察する検査です。近年では人間ドックのスクリーニング検査でも多用されるようになりました。

胃カメラでは、

など、さまざまな病変を確認することができます。

検査の際に、生検やポリープ切除まで行う場合があります。

健康診断の際に、大腸がん検診の1つとして便潜血検査が実施されています。もしこの検査で陽性判定されたときは「大腸がんの可能性がある」と考えられます。

健康診断の際に、大腸がん検診の1つとして便潜血検査が実施されています。もしこの検査で陽性判定されたときは「大腸がんの可能性がある」と考えられます。

陽性判定された方が一番やってはいけないことは、精密検査をせずにそのまま放置してしまうことです。

とくに大腸がんは早期発見・早期治療が非常に重要です。初期症状に乏しい病気でもありますので、便潜血検査で陽性だった方は、必ず消化器内科を受診して精密検査を受けてください。

便潜血検査は大腸がんを見つけ出す第一歩の検査、陽性反応は重要な大腸がん診断の手がかりになるということを心に留めておきましょう。

黒色便(タール便)は、胃や十二指腸などの上部消化管からの出血を示すことがあります。

ただし、鉄剤(フェロミアなど)やビスマス製剤(胃薬の一部)を服用している場合にも、便が黒くなることがあります。薬剤服用の有無を医師に伝えると正確な診断につながります。

一度きりでも血便は消化器疾患のサインである可能性があるため、自己判断は避け、医療機関を受診してください。

症状がなくてもポリープやがん、炎症性腸疾患の初期症状である場合があります。

年齢にかかわらず、血便が出た場合は検査が必要です。

「大腸がんは高齢者の病気」と思われがちですが、近年は30〜40代の若年層でも発症例が増えています。 家族歴や生活習慣、慢性的な便通異常がある方は特に注意が必要です。

鮮血が排便後にトイレの水に混ざっている場合、肛門・直腸など下部の出血が疑われます。

多くは痔や裂肛(切れ痔)ですが、大腸ポリープや直腸がんの可能性も否定できません。繰り返す場合は必ず内視鏡検査を。

感染性腸炎(細菌性・ウイルス性)や、潰瘍性大腸炎・クローン病などの炎症性腸疾患が疑われます。

発熱・腹痛・吐き気などを伴う場合は、早急な診察と検査が必要です。

はい。慢性的な消化管出血があると、鉄欠乏性貧血につながることがあります。

血便の自覚がなくても、便潜血陽性(目に見えない微量の血液)で貧血が判明するケースもあります。

痔による出血は、鮮やかな赤い血が便に付着する、または排便時にポタポタ垂れるのが特徴です。

しかし、便に血が混ざっていたり、色が暗赤色・黒色になっている場合は、痔以外の原因(大腸ポリープ・がんなど)を疑うべきです。

症状が一時的に落ち着いても、出血の原因が解決したわけではありません。 とくに以下のような方は、症状がなくても検査を受けることが重要です

基本的には、消化器内科または内科の受診が推奨されます。

内視鏡検査が可能な医療機関であれば、より正確な診断が可能です。 「血便が出た」と受付で伝えれば、適切な検査につながりやすくなります。

血便そのものは症状であり予防は困難ですが、原因となる疾患のリスクを減らす生活習慣は有効です

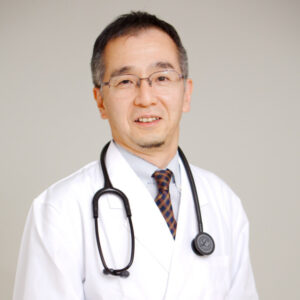

荒井駅前のぐち内科クリニック野口 哲也 先生

宮城県仙台市の「荒井駅前のぐち内科クリニック」 院長の野口です。

私は岩手県盛岡市で大学生活を送り、東北労災病院内科、東北大学消化器内科での消化器病学の修練、対がん協会での胃・大腸がん検診活動、そして、宮城県立がんセンターでの消化器癌に対するがん治療に従事してまいりました。消化器内科の専門家として診断から治療、特に内視鏡治療を行ってきました。最新の治療や全国的な治験や研究にも参加してきました。

これまで地域医療にも携わり、高血圧や糖尿病、肺炎や感冒、インフルエンザなど、様々な病で通院してくる患者さんの診療にも従事してまいりました。震災復興が進む、ここ荒井地区において、これまでの28年間の勤務医としての経験を活かし、地域の皆様の健康を支える医療、身近なかかりつけ医を目指し、少しでも貢献させて頂ければ思っております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

© ヨクミテ|医師監修の医療メディア, Inc. All Rights Reserved.