はい、感染するリスクはあります。

梅毒の感染経路としてもっとも多いのは性行為です。日常生活の中で性的行動を取っている方であれば、誰でも感染する可能性があります。

オーラルセックスやアナルセックスなどの特殊な状況に限らず、性器が接触する普通の性行為でも梅毒に感染します。

梅毒とは性感染症(性病)の一つです。現在、性感染症の梅毒患者報告数が急激に増加しています。

国立感染症研究所の調査によると、2022年・2023年にわたって2年連続で感染者が1万人を超えたことがわかりました。過去最多といわれた昨年(2022年)は1万3238人(速報値)となっており、今年(2023年)は9月3日の時点で1万人を超え、10日の時点では1万396人に上っています。昨年より2カ月近く早いペースで増えています。

なかでも、20歳から24歳までの若い女性の感染者が一番多くなっており、厚生労働省は感染の疑いがあり不安に感じている方へ検査を受けるよう訴えています。

本記事では、医師に監修していただき、梅毒の感染経路をはじめ、男女別の症状について解説しています。

目次

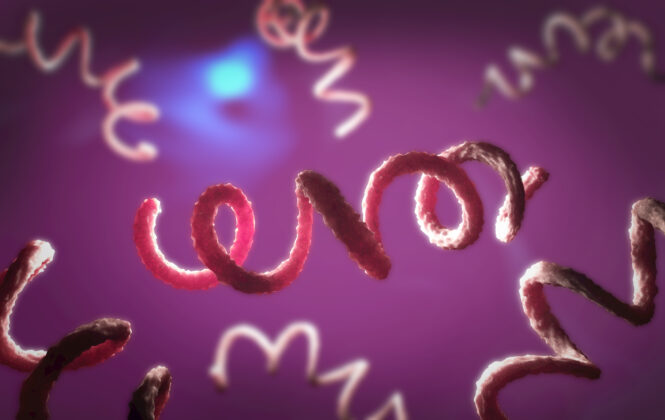

梅毒とは、梅毒トレポネーマ(Treponema Pallidum)とよばれる細菌が、粘膜に感染することで起こる病気です。

梅毒とは、梅毒トレポネーマ(Treponema Pallidum)とよばれる細菌が、粘膜に感染することで起こる病気です。

かつては不治の病とされていた梅毒ですが、現代の医療では治すことができます。しかし、適切な治療を受けずに、感染してから何年も放置してしまう方がいるという現実があります。放置すれば、やがて体に重篤な影響を及ぼします。

冒頭でも触れたように、近年、梅毒の患者さんは増加傾向にあります。その発生状況が厚生労働省より発表され、他の性感染症の発生動向に比べて「近年の梅毒の増加は特異的」と警鐘を鳴らしています。

梅毒という病気で大切なことは、早期に発見し、速やかに受診して検査・治療をすることです。そして、感染を拡げない行動を心がけることが重要です。

病原体が体に侵入し感染してから症状がでるまでの期間を「潜伏期間」といいます。

梅毒の潜伏期間は10日から90日程度とされており、感染してから1ヶ月程度は、検査しても陽性とでない場合があります。そのため、一回の検査で陰性と結果がでても安心はできません。

検査可能な時期に至っていないと判断した場合は、潜伏期間に加えて検査可能な時期を考慮したうえで、時間をおいて再検査する必要があります。

梅毒の原因菌である梅毒トレポネーマは、感染者の血液や精液、膣分泌などに含まれています。

梅毒の原因菌である梅毒トレポネーマは、感染者の血液や精液、膣分泌などに含まれています。

そのため、性行為などによって感染者の皮膚に直接接触してしまうことで感染します。また、傷口も感染経路になることがあります。

梅毒は治療をしなくとも、一定期間が過ぎると症状が消えることがあります。そのため、梅毒を見逃してしまい、次のステージへと進行(悪化)してしまうケースは少なくありません。

また異変に気づいても自己判断して検査を怠ってしまう方もいらっしゃいます。梅毒は単なる一過性のものではなく、適切な治療をしないかぎりは、体内から菌が消えることはありません。再発する可能性もあります。また、この状態で性的な接触があると、パートナーへと梅毒感染を広げてしまう可能性も高いです。

心当たりのある方は、ご自身の体を守ることはもちろん、大切な人に感染させてしまうことのないよう、適切な治療を行いましょう。

性感染症の一つである梅毒は、性交渉によって感染し、性器周辺に症状がでるイメージを持たれることも多いです。しかし、近年ではキスなどが感染経路になることも判明されており、唇や口腔内に症状がでるケースも報告されています。

性交渉の心当たりがないという場合でも、気になる症状や梅毒感染の疑いがあれば、早期に検査しましょう。

なぜ今、梅毒が増え続けているのか?いくつかの要因が考えられます。

なぜ今、梅毒が増え続けているのか?いくつかの要因が考えられます。

1つ目は、性行動の多様性です。患者層には年若い人が多く、インターネットやSNSの広がりによって、多くの人々と性的関係を持つケースが増加していると考えられます。

2つ目は、梅毒にはあまり一般的でない症状も多く存在するのですが、インターネットでよく見られる症状をチェックして「自分には当てはまらないから大丈夫」と自己診断してしまうケースです。適切な情報を得られないという問題があります。

3つ目は、医者から出された薬に関して、患者さんが指示通りに服用しない「薬のコンプライアンス」が不十分であるというケース、つまり治療が完了していない場合があるという点です。

梅毒の症状は感染後からの時間経過によって、第1期から第4期までの段階があります。

第1期と第2期を「早期顕性梅毒」、第3期と第4期を「晩期顕性梅毒」と分類しています。

現代の日本では、晩期顕性梅毒である末期状態まで、梅毒が進行することはほぼありません。第1期から第2期までの比較的早い段階で、診断と治療が行われるケースがほとんどです。

感染後、3週間から3ヶ月までの状態が第一期です。この時期は、感染が起きた部位に、しこりやただれの症状こともあります。

治療をせずに、梅毒感染から3ヶ月以上経過すると、第二期に入ります。梅毒がさらに進行した第二期の段階では、血液によって菌が全身にめぐっている状態です。感染は体の一部に留まらず、全体に広がっていきます。その際にみられる特徴的な症状に、バラ疹があります。

また、性器や肛門の周りに、平らなしこりができる場合があります。これを扁平コンジローマ(へんぺいこんじろーま)といいます。口腔内には「梅毒性粘膜疹」とよばれる口内炎のような発疹ができることもあります。

第二期は発症後3ヶ月〜3年以内の期間ですが、発症後1年以内にこれらの症状がでるケースも少なくありません。

また、バラ疹とよばれる赤い斑点状の発疹がみられることがあります。手のひらや足の裏をはじめ、全身にバラ疹の症状がみられます。

女性の特徴的な症状としては、膣内や大陰唇・小陰唇にあらわれる小さな発疹があげられます。赤みを帯びた皮膚がブツブツ・プツプツと小さく盛り上がった状態になります。これは丘疹(きゅうしん)ともよばれます。

そのほか、ごくまれに口の中や手指などにも痛みやかゆみを感じないしこりやブツブツがあらわれます。いずれの症状も無痛であり、治療しなくても自然に消えてしまうこともあるため、感染を見逃してしまうことも多いです。

男性の特徴的な症状としては、ペニスにあらわれる小さな発疹です。痛みはなく、1箇所だけポツンとできることも多いです。とくに亀頭部・包皮をはじめ、冠状溝(亀頭のすぐ下にあるくびれ部分)に発症します。

あとは女性と同様に、ごくまれではありますが口の中や手指などにも発疹が出ることがあります。痛みがほとんど出ないため、見逃されてしまうことも多いです。

まだ梅毒の治療が確立されていなかった昔の時代では、「梅毒になると鼻が落ちる」といわれていました。これは梅毒がさらに進行し、皮膚や筋肉、骨などにゴム腫とよばれる腫瘍が発生した状態です。鼻の骨にゴム腫ができると、鼻が欠けてしまうことがあります。

段階的には第3期、感染から治療をせずに3年〜10年まで放置した場合に起こります。

しかし、治療法が確立されている現代では、ここまで病気が進行するケースは稀です。

自覚症状がみえはじめる第一期(感染後から3ヶ月以内)、遅くとも第二期の初期段階で、早急に検査をしましょう。

梅毒の症状を放置すると、菌は時間をかけて徐々に臓器までも蝕み、臓器内部に腫瘍ができるようになります。さらに病気が進行した最終段階の第四期へ突入すると、血管や脳、脊髄までが侵蝕され、治療を受けないと死に至ります。感染から10年以上経過した状態です。

感染経路の心当たりがある場合でもない場合でも、一般的には症状の有無の確認を含めてまずは問診が行われます。

感染経路の心当たりがある場合でもない場合でも、一般的には症状の有無の確認を含めてまずは問診が行われます。

その後は血液検査によって血液中に存在する抗体を確認します。また、皮膚粘膜にただれのような症状がみられる場合は、その部分から細菌を取り出して培養検査を行う場合もあります。

感染してからすぐに検査をすると、梅毒トレポネーマを検出できないこともあります。そのため、検査を実施する際のタイミングとしては「感染が疑われる時点から4週間程あけること」を目安としてください。

検査に限れば、医療機関だけではなく、各自治体の保健所でも検査ができる場合があります。中には手軽に無料で受けられる地域もありますので、まずはご自身がお住まいの地域のホームページをチェックしてみてください。

検査後、陽性となった場合は治療が必要です。自治体の保健所で検査をされた方も、必ず医療機関を受診しましょう。

地域によっては、性病科(性感染症内科)を専門としている医療機関もあります。そのほか、皮膚科・婦人科・泌尿器科で検査を受けることができます。もし、陰部に梅毒特有の症状がでている場合であれば、女性は婦人科、男性であれば泌尿器科を受診しましょう。

陰部以外で気になる皮膚症状がある場合は、他の皮膚の病気の可能性も考えられますので、その際は皮膚科を受診するのが望ましいと考えます。のどの違和感(性病の疑い)があれば、耳鼻咽喉科を受診してください。

早い段階での治療は、ペニシリン系の抗生物質を内服することで症状は改善します。再検査での数値も良好となりますので、過度な心配はいりません。

早い段階での治療は、ペニシリン系の抗生物質を内服することで症状は改善します。再検査での数値も良好となりますので、過度な心配はいりません。

しかし、この【治療するタイミング】がとても重要です。「どれくらいで治るのか?」のご質問される患者さんが多いですが、梅毒は病態の進行度によってその治療期間が異なってきます。

一般に使用されているペニシリン系の抗生物質は、1日3回の服用を4週間続ける必要があることも少なくありません。

仕事に忙しい若者たちが、毎日、3回も薬を飲むのは容易ではなく、飲みますれてしまう方もいらっしゃいます。

さらに梅毒の症状は一時的に和らぐこともあるので、「もう大丈夫だ」と自己判断してしまい、治療を中断してしまうケースもみられます。それが他人に感染させてしまう感染拡大要因の1つです。

治療としては、症状が消え、血清抗体価が低下して正常に戻れば「完治」とされますが、薬を中断したり忘れたりすると、完全に治っていない可能性が高いです。

細菌が再び増殖し、血清抗体価が上昇すれば、再度、抗生物質の服用が必要となります。

治療期間および症状改善には個人差があるため、あくまでも一般的な目安ですが、以下をご参考ください。

比較的早い段階、第1期で治療できれば、2〜4週間程度で症状は改善します。

手のひらや腹部に赤い発疹がみられる第2期でも、第1期と同様にペニシリン系の抗生物質を内服します。症状が治るまでの目安としては、4〜8週間程度です。

第1期と比べると病気は進行しているため、治療期間はおおよそ倍程度まで長くなります。

現在では梅毒が放置され続けるケースも減り、比較的早い段階から治療をはじめる患者さんが多いため、晩期顕性梅毒に進行する症例はほとんどありません。

1回の性行為で梅毒に感染してしまう可能性は20%とされています。そのため、ご自身が梅毒に感染した疑いのある場合は、パートナーも感染している可能性が考えられます。よって、パートナーの方にも検査と治療をしていただくのが望ましいです。

たとえご自身が治療をしても、パートナーが感染したままであれば、再び性行為によって感染する可能性もあります。そのケースを考慮しても、なるべく早い段階に、お二人で検査と治療をしていただくことをおすすめします。

梅毒の感染経路として性行為による粘膜同士の接触があげられることから、性行為時のコンドーム着用は予防効果が期待されます。

性感染症に限らず、一般的に感染症は接触する人が多ければ多いほど、感染リスクは高くなります。そのため、性感染症の場合は、複数のパートナーと性交渉をすると、必然的に感染リスクが高まります。

複数の方との性交渉を控えることが、梅毒感染の予防につながります。

はい、感染するリスクはあります。

梅毒の感染経路としてもっとも多いのは性行為です。日常生活の中で性的行動を取っている方であれば、誰でも感染する可能性があります。

オーラルセックスやアナルセックスなどの特殊な状況に限らず、性器が接触する普通の性行為でも梅毒に感染します。

梅毒が家族に感染する可能性(家庭内感染)はゼロではありません。

「お風呂でも感染のリスクがありますか?」とご質問されることも多いですが、本来、健康な皮膚表面からは梅毒トレポレーマは侵入できません。そのため、梅毒の人と入浴したり、梅毒の人が入ったあとのお湯に浸かったりすることで感染することは考えにくいとされています。

1つ、入浴時のリスクとしてあげられるのは、バスチェア(風呂椅子)です。肛門周囲に何らかの病変がある方が座った場合、そのあとすぐに使用することで接触してしまう可能性はゼロとはいえません。しかし、座る前に洗い流す程度で感染確率はかなり低くなります。

一方、梅毒はキスなどでの感染も報告されています。唇等に梅毒の病変がある場合は、感染者とのコップや箸の使い回しでも感染する可能性は少なからず考えられます。

皮膚に傷がある状態で頬ずり等の愛撫をすると、感染する可能性もあります。小さなお子さんがいらっしゃる場合は注意しましょう。

初期段階では、見過ごしてしまう方が多いです。

第一期(感染後、3ヶ月以内)では、痛みなどの症状がないが故に、見過ごしてしまう方も少なくありません。 第二期(3ヶ月〜3年以内)におこる、梅毒特有のバラ疹によって、梅毒への感染に気付く方が多いです。

バラ疹と呼ばれる、赤い斑点の発疹です。

手のひらや足の裏をはじめ、全身に発症する可能性があります。

胎児も感染してしまうことがあります。

妊婦さんが梅毒に感染してしまうと、胎盤を介して胎児も感染してしまうことがあります。これを先天性梅毒といいます。

先天性梅毒によって、早産や死産となってしまうリスクもあり、出産できても新生児に奇形が現れることが報告されています。

確率は、母親の病期によって異なります。

母子感染する確率は、母親の病期によって異なります。

第1期または第2期の梅毒であれば、感染リスクは60~80%程度といわれています。

感染してから体に症状が出るまでの期間(潜伏期)や、第3期以降の場合は、感染リスクは約20%程度といわれています。

いがらしレディースクリニック五十嵐 司 先生

仙台市産科セミオープンシステムによる妊婦健診をはじめ、婦人科外来にも力を注ぎます。

一般診療から、院長の専門性を生かした婦人科腫瘍の分野では、的確な診断と治療で患者様に安心安全の医療を提供いたします。

そのほか、『予防』を中心とした医療にも注力しています。子宮がん検診や乳がん検診、子宮頚がんワクチン接種、超音波断層法(エコー検査)による卵巣腫瘍や子宮筋腫は、当院へご相談ください。

© ヨクミテ|医師監修の医療メディア, Inc. All Rights Reserved.