ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は、胃の粘膜に生息できる数少ない細菌の一つです。

強い酸性の胃液の中でも、ウレアーゼという酵素を使って周囲をアルカリ性に保ち、生き延びることができます。胃の内部に長くとどまり続け、慢性的な炎症や潰瘍、さらには胃がんの発症リスクを高めることが知られています。

私たちの胃は強い酸性である胃液があるため、その中で生きていける細菌はほとんど存在しません。

ところが唯一、ヘリコバクター・ピロリという細菌(ピロリ菌)が胃壁の中に侵入して生きのびることがわかっています。そしてこのピロリ菌は、胃がんの原因のひとつとして注目されています。

本誌記事では消化器内科の医師に監修していただき、ピロリ菌感染症の原因と除菌治療を解説しています。

目次

外界とつながる消化管には、さまざまなな細菌が入り込みますが、私たちの胃のなかは胃酸によって強い酸性となっており、通常は細菌が棲息できるような環境にありません。

ところが唯一、胃壁に棲息できる細菌の存在が確認されています。それが、ヘリコバクター・ピロリ菌です。

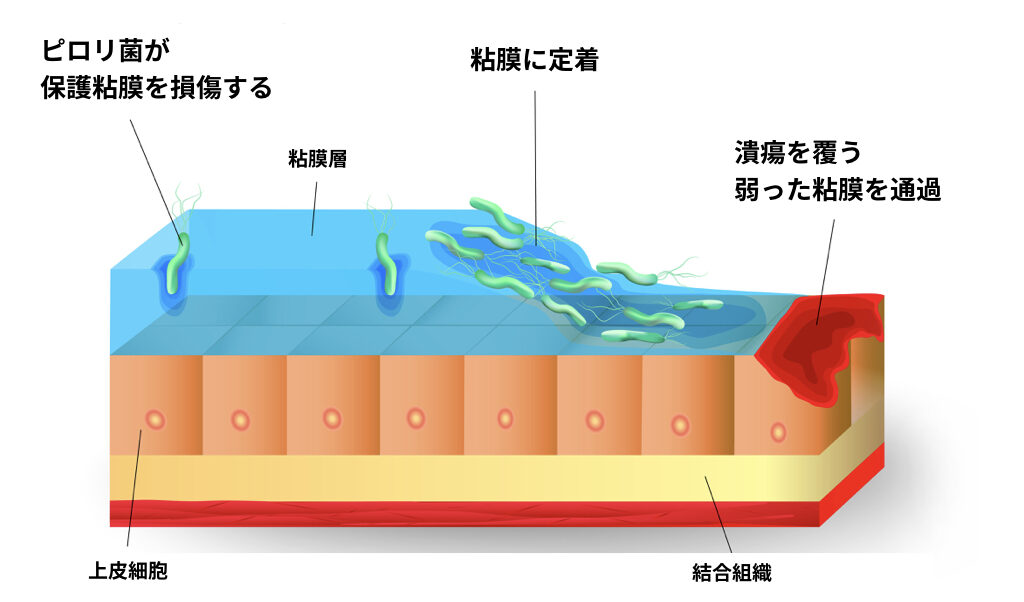

ピロリ菌は尿素分解酵素のウレアーゼという物質を産生する特殊な性質をもちます。このウレアーゼで胃のなかの尿素を分割してアンモニアをつくり、胃酸を中和させます。それによって自分にあった快適な環境をつくり、胃壁の粘膜細胞表面に定着して棲みつくことができます。この胃粘液の下を居場所として、一度の感染で一生胃の中に棲みつきます。

日本では比較的感染率が高く、日本人の60歳以上の6〜7割の方が感染していると考えられています。高齢層で感染率が高い一方で、若年層では感染率は傾向があります。

このピロリ菌が問題視されているのは、胃酸を中和させるときに生じるアンモニアが胃粘膜を侵食し、損傷させてしまうという点です。

ピロリ菌がいると、普通は炎症などを引き起こさせるほどではないような軽いストレス、暴飲暴食などでも胃がただれたり、出血したり、潰瘍をつくったりすることがあります。胃・十二指腸の病気発症の多くに、このピロリ菌が関係していると考えられています。

急性胃炎や急性潰瘍をともなう急性胃粘膜病変(Acute Gastric Mucosal Lesion:AGML)、胃・十二指腸潰瘍では、ほぼ100%に近い確率でピロリ菌感染が認められています。

また日本人にみられる胃がんは、胃粘膜の萎縮と、小腸の粘膜と似た構造になること(腸上皮化生)をともなっていることが多いです。 長い間に慢性胃炎の状態から何段階かの病変を経て、胃がんの発生に関与するのではないかといわれています。

実際、ピロリ菌に感染している人と感染していない人を比べると、感染者は胃がんになる可能性が5倍になるという研究結果もあります。

そのほか、ピロリ菌によって発症リスクが高まる病気は下記の通りです。

ピロリ菌に感染しているからといって、誰もが胃がんになるわけではありません。幼少期に感染したとして、発症するのは高齢になってからのことで、しかもその数はごくわずかです。

ピロリ菌感染者のなかで胃がんになる人は、1%にも満たないといわれています。

ピロリ菌は口から口への経口感染が主な感染経路といわれています。そのため、幼少期に家庭内で感染することが多く、現在60代以降の感染者が多いのは、当時の日本の衛生環境が十分に整っていなかったためと考えられます。

現代の日本では衛生環境が整っているためその心配はほとんどありません。

現代の子どもをはじめ若年層の方が、直接ピロリ菌に感染する可能性は極めて低いと前述しましたが、注意したいのは、ピロリ菌に感染している大人から、子どもへの感染です。

たとえば、親御さんが小さいお子さんへ食べ物の口移しなどすることで、感染する可能性があります。親が感染していると0~5歳の頃の乳幼児に感染する可能性は高くなっており、お子さんが大人になってから、胃の疾患を発症するというケースが考えられます。

ピロリ菌によって何か特定の症状が起こるわけではなく、ピロリ菌が胃壁内に生息することで胃炎が起こりやすくなり、それによって痛みや不快な症状があらわれす。

ピロリ菌によって何か特定の症状が起こるわけではなく、ピロリ菌が胃壁内に生息することで胃炎が起こりやすくなり、それによって痛みや不快な症状があらわれす。

しかし、ピロリ菌に感染していても、ほとんどの方は自覚症状を感じません。

胃炎が進行し、胃の病気になってからはじめて

など、痛みや不快な症状を感じるようになります。

また、胃(胸)の症状だけではなく、

など、胃や食道以外の症状が現れる場合もあります。

ピロリ菌は画像検査などでは判断できません。細菌検査が重要となります。

ピロリ菌の有無を調べる検査は、全部で6種類です。

その検査方法は、

の2つにわけられます。

胃に何らかの不調を感じ、ピロリ菌の関与が疑われるときは、感染の有無を調べ、もし陽性だった場合(ピロリ菌感染が認められた場合)は、ピロリ菌の除菌治療をしてください。

尿素呼吸試験

特殊な尿素を飲み込み、呼気成分を分析します。ピロリ菌が尿素を分解するときに生じる二酸化炭素の量を確認します。患者さんへの負担は少なく、精度は比較的高いです。

血中抗体測定

ピロリ菌感染時に生じる抗体の存在を、血液や尿で調べます。専用のキットを用いて判定できます。

便中Hpylori抗原測定

便を溶かした溶液をキットに滴下して、ピロリ菌の死骸の一部(抗原)が便中に排泄されているかどうかを専用のキットで判定します。

迅速ウレアーゼ試験

内視鏡検査で胃壁組織を採取し、培地で短時間培養します。陽性(ピロリ菌がいる)であれば、試薬が黄色から赤色に変わります。

鏡検法

内視鏡で採取した胃粘膜を、HE染色かギムザ染色で染めて顕微鏡で観察します。ピロリ菌の存在を直接確かめます。

培養法

内視鏡で採取した胃粘膜の一部から、ピロリ菌を分離し、培地で培養します。時間はかかりますが菌株も確認でき、薬剤感受性検査にも役立ちます。

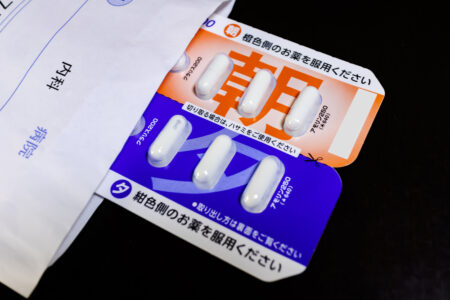

ピロリ菌検査で陽性になった場合は、早期に除菌治療をはじめます。ピロリ菌は、抗菌薬を服用することで除菌できます。

ピロリ菌検査で陽性になった場合は、早期に除菌治療をはじめます。ピロリ菌は、抗菌薬を服用することで除菌できます。

胃酸の分泌を抑制するお薬と、2種類の抗生物質、計3種類の治療薬で除菌治療を行います。

この3つのお薬を一週間かけて服用することで、約80%の方は除菌に成功します。(治療後、再検査で再び陽性となった場合は、再度治療が必要です。)

治療効果の判定には、一定期間をあけたあとに尿素呼気試験や便中抗原測定をおこないます。

ピロリ菌を除菌することで、ピロリ菌陽性による胃炎、十二指腸潰瘍や胃潰瘍に有効であり、再発も防ぐことができます。

除菌治療を受けて除菌に成功しても、胃がん等の発生リスクがまったくなくなるというわけではありません。

胃がんや胃潰瘍などの診断を受けた方は、治療後も定期検査による経過観察は怠らないようにしてください。

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は、胃の粘膜に生息できる数少ない細菌の一つです。

強い酸性の胃液の中でも、ウレアーゼという酵素を使って周囲をアルカリ性に保ち、生き延びることができます。胃の内部に長くとどまり続け、慢性的な炎症や潰瘍、さらには胃がんの発症リスクを高めることが知られています。

ピロリ菌の主な感染経路は、幼少期の口から口への感染とされています。

特に家族間(親子)での食べ物の口移しや、同じ箸・スプーンの共有が感染の原因になることがあります。大人になってからの感染は稀ですが、衛生環境が不十分な地域や状況では感染リスクがゼロとは言えません。

検査には、呼気検査(尿素呼気試験)、血液・尿・便による抗体検査、胃カメラでの組織採取検査などがあります。

呼気検査は非侵襲的で精度も高く、除菌後の判定にも用いられるため、最も一般的に行われています。どの検査を選ぶかは年齢や症状、医師の判断によって決まります。

ピロリ菌は、慢性胃炎・胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃がんなど、さまざまな胃腸疾患の原因とされています。

特に胃がんとの関連性は明らかになっており、世界保健機関(WHO)もピロリ菌を“確実な発がん因子”と位置づけています。また、MALTリンパ腫というまれな胃の悪性腫瘍の原因にもなります。

除菌によって胃がんのリスクは大きく減少することがわかっています。

ただし、すでに長年の感染によって胃粘膜に変化(萎縮や腸上皮化生)が起きている場合、リスクが完全にゼロになるわけではありません。除菌後も定期的な胃カメラによる経過観察が推奨されます。

除菌は、2種類の抗生物質と1種類の胃酸分泌抑制薬を1週間服用する「三剤併用療法」が基本です。

成功率は1回目の治療で80〜90%程度と高く、失敗した場合は薬を変えて再除菌が行われます。薬の服用を正しく守ることで、除菌成功率はさらに向上します。

一度除菌に成功すれば、成人での再感染率は非常に低い(年0.2〜1%未満)とされています。

ただし、除菌判定が不十分だったり、まれに除菌失敗が気づかれていなかった場合は、症状が再発することがあります。除菌後には、必ず再検査で除菌が成功したかを確認する必要があります。

抗生物質による除菌治療中には、下痢・腹痛・吐き気・味覚異常などの副作用が見られることがあります。

ただし、多くは軽度で、治療を中止せずに継続可能な範囲です。副作用が強く出た場合は、医師に相談して薬の変更や対症療法を行います。

はい、保険適用されます。

ただし、胃カメラ検査で慢性胃炎または胃潰瘍などの診断がある場合に限って、除菌治療が保険適用となるのが一般的です。症状がなくても、胃カメラでの所見があれば対象となるため、まずは消化器内科で相談することをおすすめします。

近年では、学校検診や市区町村単位でのピロリ菌検査を導入している地域もあり、中学生や高校生を対象にした検査・除菌が注目されています。

若いうちに除菌することで胃がん予防効果が大きくなるとされており、家族に感染者がいる場合や胃の症状がある場合は、小児科または内科で相談するのがよいでしょう。

LCクリニック仙台佐藤 俊裕 先生

© ヨクミテ|医師監修の医療メディア, Inc. All Rights Reserved.