血痰は、咳とともに少量の血が混じる状態で、気道や肺からの出血が考えられます。

喀血は、明らかに血が混じった痰や血液だけを咳き出す状態で、肺や気管支の病気が原因となることが多いです。

吐血は、口から出血する点では似ていますが、胃や食道など消化管からの出血によるものです。血の色や吐き方が異なるため、症状の経緯も含めて医師に正確に伝えることが重要です。

この記事は、痰に血が混じる症状について書いています。

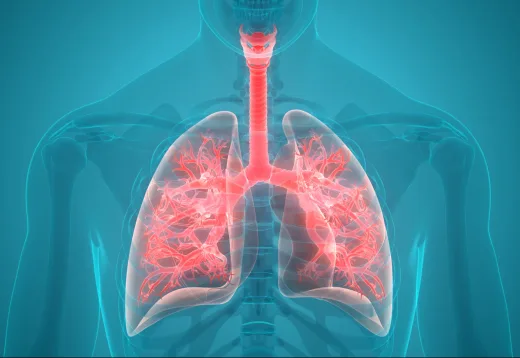

鼻や口から空気を取り込んで、肺まで送るこの通り道を気道といいます。痰(たん)はこの気道にできる分泌物です。通常、この分泌物は少量で、気道粘膜の線毛によって咽頭まで運ばれていき、食道へと飲み込まれます。無意識的に行われるため、基本的には痰が絡んだり違和感・不快感を覚えることはありませんが、炎症などの病気で気道分泌が増えると、痰が出るようになります。

本記事では呼吸器内科の専門医に監修していただき、痰に血が混じる原因、緊急性の高い血痰の症状と病気をわかりやすく解説しています。

気道の分泌物である喀痰には、細菌や膿、血液、気道の細胞などが混ざっています。気道や肺、心臓の病気などによって、この分泌が多くなったり、粘度が増すことがあります。

気道の分泌物である喀痰には、細菌や膿、血液、気道の細胞などが混ざっています。気道や肺、心臓の病気などによって、この分泌が多くなったり、粘度が増すことがあります。

血が混じった痰、もしくは血が混じっていることを「血痰:けったん」といいます。気道や肺からの出血や肺がんなどが原因となって、痰に血液の成分が混じっていることが多いです。その際に、痰が赤や茶色に色付くことがあります。また血液の成分と空気の泡が混ざると、ピンク色にも見えます。

痰に血が混じった症状が続いている場合は呼吸器からの出血が原因となっていることが疑われます。そのため、呼吸器内科を受診してください。

もし、かかりつけの内科があれば、一度相談していただいて問題ありません。診察の結果、必要に応じて専門的な検査ができる医療機関を紹介してもらえます。

血が混じった痰の症状が何度も繰り返し続いている場合は、なるべく早めに受診しましょう。中には心配のいらない症状もありますが、病気が隠れていることもあるため注意が必要です。

とくに痰に血が混じった程度ではなく、そのほとんどが血液で赤く色づいているものは「喀血:かくけつ」とよばれ、口腔内や鼻・喉のほか、下気道(気管・気管支)や肺からの出血が考えられます。血痰の放置は、それらの病気を見逃すリスク・デメリットがあります。

このような場合は、救急車を呼んで速やかに受診してください。

呼吸器からの出血によって痰に血が混じることがありますが、その出血する原因は主に3つあげられます。

呼吸器からの出血によって痰に血が混じることがありますが、その出血する原因は主に3つあげられます。

出血の原因で多いのが、風邪など呼吸器感染症による咳の症状が長引くことで、気道や気管が傷つき、出血してしまうケースです。感染症が治癒すると、血痰も徐々にでなくなっていきます。

注意が必要なのは、気道の内側やその付近に腫瘍ができているケースです。気道が刺激を受けて傷つき、やがて出血する場合があります。痰に血が混じっていて、咳が2週間以上長引いているという方、息苦しさや胸の痛みの症状が伴うという方は、なるべく早めに受診して検査をしてください。

また他の病気の治療で、血液をサラサラにする抗血栓薬を服用している方は、その影響を受けてちょっとした傷でも血が止まりにくくなることがあります。抗血栓薬を使用している方で痰に血が混じることがある場合は、一度、かかりつけ医に相談してください。

血痰の原因となる病気は

血痰の原因となる病気は

などがあげられます。

痰に血が混じる原因で多い、呼吸器の病気を中心に解説します。

気管支拡張症は、気道の炎症を繰り返すことで、気管支の壁が壊れて広がり、元に戻らなくなる病気です。細菌などでさらに炎症が起こりやすくなり、肺の機能も低下していきます。

結核菌が肺に感染したことで起こる病気を肺結核といいます。結核菌は空気感染によってうつります。

感染すると、発熱や咳、痰の症状が現れます。二週間以上長引く咳の症状が目立つ場合は、肺結核を疑います。咳が出ると、気道や気管支が咳で刺激されて傷つくことがあります。そこから出血すると、血液が痰に混じって、赤色の痰になります。

複数の抗結核薬を服用することで、結核の症状を緩和することができます。肺結核が治れば、血痰も出なくなるので心配ありません。

肺に炎症が起きる病気の総称を、肺炎といいます。肺炎は細菌などの微生物の感染によって起こるものと、細菌以外の微生物によるものかによって分類されます。

肺炎の典型的な症状は、咳・痰・呼吸困難とった肺にあらわれる症状、発熱、それに伴う全身症状(悪寒、頭痛、関節痛・筋肉痛、倦怠感)があげられます。病態が悪化して重症な肺炎になると、痰に血が混じることがあります。

肺炎はとくに高齢者にとって命に関わることも多い重大な病気です。肺炎が疑われる場合は、早急に肺炎の原因を明らかにして、適切な治療を開始することが大切です。

肺水腫とは、肺胞をとりまく毛細血管から水や血球の成分がしみ出して肺胞内に溜まり、肺が水浸しになってしまう病態です。陸上にいるのにも関わらずまるで溺れているような状態で、肺でのガス交換が十分にできないため、やがて呼吸不全に陥ります。

肺水腫では呼吸困難やチアノーゼ(皮膚が紫色や暗赤色にみえること)のほか、ピンク色の泡状の痰が出ます。これは肺胞内に血液成分と空気が混ざるために起こります。

肺水腫は心臓病によるものが多いですが、腎臓病や肝臓病が原因となることもあります。これらの肺水腫の原因になっている病気の症状も伴います。早期にそれらの治療をはじめることが大切です。

肺にできる悪性腫瘍を肺がんといいます。肺がんの症状は特徴的なものがありません。咳、痰・血痰、喀血、喘鳴など、呼吸器症状としてはありふれたものが多く、がんのタイプによっては初期症状に乏しいものもあります。

肺がんの最大の危険因子は喫煙です。喫煙者で呼吸症状が続いている方は、一度、検査することをお勧めします。

呼吸器内科では、患者さんの呼吸器症状に応じて以下のような検査を行います。

呼吸器内科では、患者さんの呼吸器症状に応じて以下のような検査を行います。

それぞれ解説します。

血液検査では、

などを調べます。

また、輸血が必要な場合に備えて、血液型検査をする場合もあります。安全な輸血をするためには必要不可欠な検査です。

胸部X線検査(レントゲン検査)は、胸にX線を当てて白黒の画像となった写真を元に画像診断をする検査です。通常よりも黒い、または白っぽい影が確認できる場合、その色の濃さや形状、見え方などからどのような異常があるかを判断します。

痛みもなく、短時間かつ簡単に多くの情報を得ることができるため、健康診断でも行うことが多い検査です。基本的には安全ですが、妊娠の可能性がある方、妊娠初期(胎児が形づくられる時期)には避けた方が良いとされています。

痰を採取して顕微鏡で観察する検査を、喀痰検査といいます。痰や咽頭部の分泌物の中に細菌やがん細胞などが見つかった場合、それを詳しく調べることで病気の診断に繋げることができます。

喀痰検査には、細菌を見やすくするために染色をして顕微鏡で調べる塗沫検査と、検体を一定期間培養してから調べる培養検査の2種類が基本となります。喀痰培養検査は、肺炎の原因菌や、結核菌などを調べる際に行われます。

がんが疑われる場合、喀痰に含まれる細胞を観察する喀痰細胞診が行われます。正常の細胞と違う形に変化した異型細胞の有無を確認し、もし異型細胞が見つかれば、がんが疑われます。

異型細胞がどのような特徴を持っているのか、またどの程度の変化がみられるのかによって、がんのタイプや悪性の度合いを知ることができます。

気管支の中を、専用の内視鏡(細い管の先にライトとカメラがついた検査機器)で観察する検査です。胸部X線検査などと比べると、決して楽な検査ではないため、ほかの検査で何かの病気が疑われる際や、血痰の原因が不明の場合に、より詳しく調べるために行われます。出血部位を調べる際にも、気管支検査が有効です。

血痰は、咳とともに少量の血が混じる状態で、気道や肺からの出血が考えられます。

喀血は、明らかに血が混じった痰や血液だけを咳き出す状態で、肺や気管支の病気が原因となることが多いです。

吐血は、口から出血する点では似ていますが、胃や食道など消化管からの出血によるものです。血の色や吐き方が異なるため、症状の経緯も含めて医師に正確に伝えることが重要です。

代表的なものに、肺がん、肺結核、気管支拡張症、慢性気管支炎、肺炎、肺血栓塞栓症などがあります。

特に喫煙歴がある人や長引く咳・体重減少・発熱を伴う場合は、重大な疾患が隠れている可能性があるため、早期の精密検査が必要です。

初期の重大疾患の可能性もあるため、自己判断は避けましょう。

一時的に血が混じっただけでその後症状がなければ経過観察も可能ですが、繰り返す場合や、咳・胸痛・発熱・体重減少を伴う場合は、すぐに内科または呼吸器内科を受診してください。初期の重大疾患の可能性もあるため、自己判断は避けましょう。

鮮やかな赤い血は新しい出血で、気道や肺の病気を疑います。

黒っぽい・茶色い血は、以前の出血が酸化した可能性があり、慢性疾患が背景にある場合があります。 大量の出血(コップ1杯以上)は緊急性が高く、早急な受診が必要です。

通常は内科または呼吸器内科が適しています。

医療機関では、胸部X線、CT、喀痰検査、血液検査などを行い、出血源や原因疾患を調べます。必要に応じて耳鼻咽喉科、消化器内科との連携も行われます。

出血が多いときは安静にし、頭を高くして仰向けを避けるようにしましょう。

安易に咳止め薬を使うと、血液が気道にたまり危険な場合もあるため、自己判断での服薬は避けてください。

鼻血が喉に流れ込み、口から吐き出されると血痰と見間違えることがあります

見分けるポイントは、鼻出血の有無、咳との関連、血の混ざり方です。不明な場合でも、医師の診察で判断できますので、心配なときは早めに相談してください。

慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結核、肺がんなどの可能性があります。

特に2週間以上続く咳や痰、微熱、だるさ、体重減少がある場合は、早めに医療機関での検査が必要です。

はい。

喫煙は気管支や肺に慢性的な炎症を引き起こし、血痰の原因となる病気(肺がん、慢性気管支炎、肺気腫など)を増加させます。血痰が出た場合は、禁煙のきっかけとし、医療機関で相談することをおすすめします。

すべてを予防することは難しいです。

すべてを予防することは難しいですが、禁煙、定期的な健康診断、風邪や感染症の早期治療、口腔内の清潔維持、加湿やうがいの習慣などが予防に役立ちます。持病がある方は、定期的に呼吸器内科でフォローアップを受けることも大切です。

鎌田内科クリニック鎌田 広基 先生

岩手県盛岡市の鎌田内科クリニック、院長の鎌田です。昭和42年1月19日、当地に父が診療所を開設し、平成5年に小生が着任して現在に至っております。その間、平成8年に老人保健施設”銀楊”の開所により、父はその施設長、小生は当院の院長に就任しました。

当クリニックがこれまでの歳月を歩むことができたのは、ひとえに、皆様のお力添えのおかげと、深く感謝しております。

地域医療の益々の発展と、皆様が健康で豊かな毎日を過ごしていただけるように、スタッフ一同、より一層精進して参ります。今後とも鎌田内科クリニックを宜しくお願い致します。

© ヨクミテ|医師監修の医療メディア, Inc. All Rights Reserved.