宮城県大和町「まほろばレディースクリニック」、院長の鈴木です。わたしは「女性特有の悩みをじっくり聞いて納得のいく治療法を一緒に探したい」という思いから、開院いたしました。

深刻な症状とまではいかないけれど、月経や生理周期に煩わされたり、振り回されている人は少なくありません。悩んでいるみなさまに少しでも快適な毎日を過ごせるよう方法をご提案いたします。

また、妊婦さんの健康状態と赤ちゃんの成長を見守るための健診を行い、安心してマタニティーライフを送れるようなサポートはもちろん、自分の健康を自分で管理する・子供を産むかどうか・いつ産むかなど妊娠出産に関することについてもご相談やお手伝いをいたします。

お一人おひとりのお気持ちやライフスタイルに寄り添った診療を行います。 どんなことでも大丈夫です。お体に不安を覚えたら、お気軽にご相談ください。

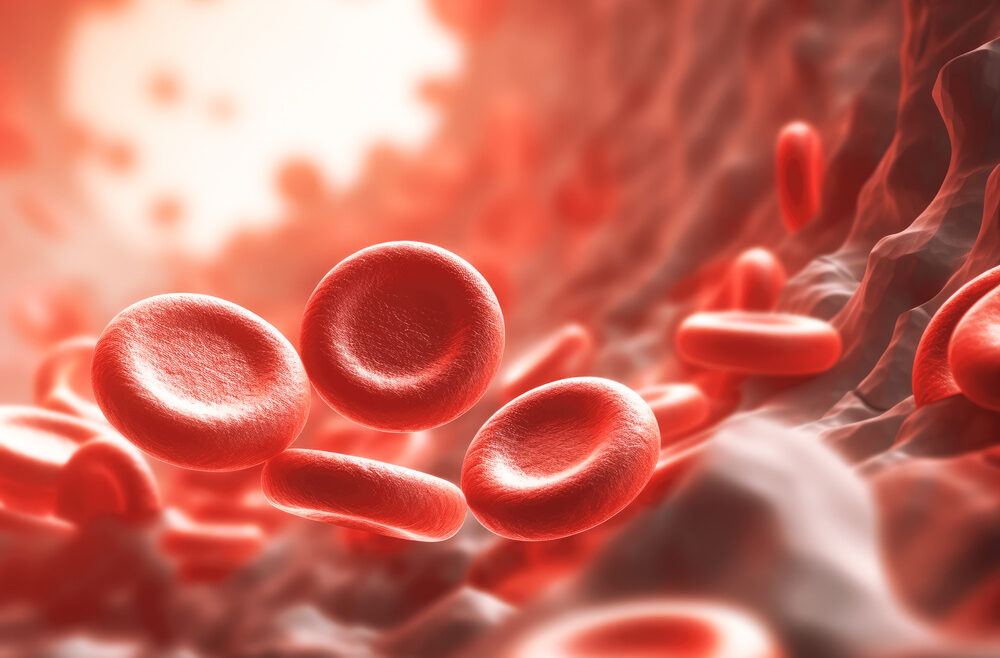

貧血の重症度や進行の速さによって、症状は様々です。

貧血の重症度や進行の速さによって、症状は様々です。 貧血の受診のタイミングは、

貧血の受診のタイミングは、 鉄欠乏性貧血(読み方:てつけつぼうせいひんけつ)は、体内で赤血球の中に含まれるヘモグロビンの合成に不可欠な鉄が欠乏し、ヘモグロビンと鉄分が不足することで酸素の運搬能力が低下してしまう病態です。

鉄欠乏性貧血(読み方:てつけつぼうせいひんけつ)は、体内で赤血球の中に含まれるヘモグロビンの合成に不可欠な鉄が欠乏し、ヘモグロビンと鉄分が不足することで酸素の運搬能力が低下してしまう病態です。