現実との接点が一時的に失われることがある精神疾患です。

統合失調症は、現実との接点が一時的に失われることがある精神疾患で、「幻覚」「妄想」「思考の混乱」「感情の平板化」など多様な症状が見られます。慢性の経過をたどることが多く、発症と寛解を繰り返す傾向がありますが、適切な治療と支援によって安定した生活を送ることも十分可能です。

これまで「精神分裂病」という病名で診断されてきた病気に対して、「統合失調症」という病名に変更されました。 (2002年6月)

その病名変更の目的としては、精神分裂という名前のイメージから生まれる偏見や誤解を払拭すること、そして患者さんが社会で過ごしやすくするために、という思いが込められています。しかしながら、患者さんご自身やご家族ですら、この病気に対して誤った認識をもってしまっているケースも多いようです。

本記事は統合失調症の診療にあたる医師に監修していただき、精神分裂病と診断されてきた病気の特徴と原因、ステージ別の症状を解説しています。

目次

統合失調症という病名で使用される「統合」とは、思考や行動、そして感情などをひとつの目的にまとめていく能力のことを意味します。統合失調症とは、この脳の統合機能が一次的に調和がとれなくなる(失調)病気です。それによって、幻覚・幻聴や妄想などをはじめとする特徴的な症状が現れます。

統合失調症という病名で使用される「統合」とは、思考や行動、そして感情などをひとつの目的にまとめていく能力のことを意味します。統合失調症とは、この脳の統合機能が一次的に調和がとれなくなる(失調)病気です。それによって、幻覚・幻聴や妄想などをはじめとする特徴的な症状が現れます。

統合失調症は100人〜120人に1人程度は発症する可能性があり、あらゆる病気の中で入院患者数がもっとも多い病気です。決して珍しい病気ではありません。この病気で一番問題なのが、治療後も意欲の低下や感情表現の乏しさといった症状や、認知機能障害が長く残る可能性があるという点です。それによって、日常生活・社会生活がスムーズに営むことが困難になります。社会復帰を目指すために、この生きづらさをどう改善するかがとても重要となります。

また精神疾患はとくに、病気のことを隠して生活している患者さんやご家族が少なくないという現状があります。それらを理由に、治療を受けるのが遅れてしまったり、治療自体を諦めてしまっている方がいらっしゃるのであれば、それはとても深刻な問題です。

近年、統合失調症の治療はめざましく進歩し、症状をコントロールしながら健康な方と同様に暮らしていくことは十分に可能となっています。統合失調症は、早い段階で治療をはじめれば、十分に回復が望める病気です。病気を治すには、患者さんご本人の努力がもちろん大切ですが、ご家族をはじめとする周囲の方の協力と理解も必要不可欠です。家族が患者さんにどのように接していくかによって、病気が悪化してしまうことさえあります。

そのため、過度に神経質になったり犠牲的になったりせず、患者さんと適度な距離を保ちながら、同じ方向を見てあたたかく側で見守るという姿勢を忘れてはいけません。まずは統合失調症という病気がどのようなものなのか、正しく理解することが大切です。

精神疾患にはさまざまな種類がありますが、病気になる前に「特有の性格傾向がある」という考えがあります。これを医学用語で「病前性格」といいます。この統合失調症でも、一定の性格傾向があると考えられています。

などががげられます。

もちろんこれらはすべての患者さんに該当する訳ではありません。一方で、病気の発症や病態の進行に、なんらかの影響を与えているとされています。

統合失調症の平均発症年齢は、男性で20代後半、女性が30歳前後と比較的若年層にみられます。

10代半ばから、40歳くらいまでで起こることが多い病気です。

統合失調症は、本格的に発症する前に、病気の前兆ともいえる症状が見られることがあります。ご家族など周囲の方はその変化・サインを見逃さず、早く気付いて早期の治療につなげることがとても重要です。

統合失調症は、本格的に発症する前に、病気の前兆ともいえる症状が見られることがあります。ご家族など周囲の方はその変化・サインを見逃さず、早く気付いて早期の治療につなげることがとても重要です。

ただし、統合失調症は個人差がとても大きい病気なので、自己判断せずに、医師に相談しながら病気の例外をよく理解しておくことも大切です。

さらに、感情の起伏が激しくなるのもこの病気の特徴の一つです。

など

このような異変の背景には、患者さん自身の中で

以上のように、不安や恐怖、自分が自分という感じがしないような自身でも理解できない感情が影響していると考えられます。

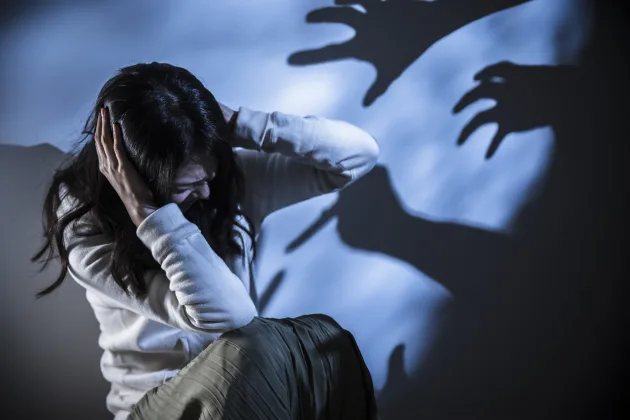

統合失調症の発症直後は、ほとんどの患者さんに自分が病気であるという認識がありません。妄想や幻覚・幻聴などが激しいときは、患者さん自身は不安と恐怖に怯えていることが多いです。そのため、無理に病院へ連れて行くことが時に逆効果となってしまうことがあります。

統合失調症の発症直後は、ほとんどの患者さんに自分が病気であるという認識がありません。妄想や幻覚・幻聴などが激しいときは、患者さん自身は不安と恐怖に怯えていることが多いです。そのため、無理に病院へ連れて行くことが時に逆効果となってしまうことがあります。

統合失調症の人にしてはいけないことは、

といった言動です。

患者さんがいつまでも受診を拒んでいると、周りの家族はなんとかして受診してもらおうと、ついついそのような言動を取りがちです。

はれものに触るように接したり、あいまいな言い方をすると、患者さんの不安をかきたててしまうリスクがあるため注意が必要です。とくに嘘をついて病院へ連れていったり、命令口調やきつい言い方で叱ったりすると、患者さんは反発を感じるだけで逆効果になります。

まずは、今、患者さんご自身に起こっている不調が病気によるものであること、そして治療をすれば必ず楽になるということを、丁寧に優しく落ち着いて、そして粘り強く伝えることが大切です。

統合失調症の根本的な原因は未だ解明されておらず、いくつかのリスク要因が複合的に重なって発症すると考えられています。

現段階で考えられている要因としては、

などがあげられます。

脳内の異常については、まだ十分に解明されていませんが、ドーパミンの失調が統合失調症の発症に深く関わっているという説があります。

ドーパミンは、

など、人間の大切な機能をつかさどる物質です。

そのドーパミンが過剰に分泌される、あるいは機能低下するといったことが、統合失調症の特有の症状を引き起こすと考えられています。

実際、統合失調症の治療では、このドーパミンの作用を阻害・減弱させる抗精神病薬(ドーパミン拮抗薬)が使われます。

ストレスはさまざまな病気を発症する引き金となりますが、統合失調症の方はストレスに対して過剰(過敏)に反応する傾向がみられ、それが発症リスクのひとつになると考えられています。合わせて、病気の再発にも、この心理的な問題が関わっているとされています。

統合失調症は遺伝病ではありませんが、これまでの研究では、遺伝情報を50%共有する第一度近親の関係にあたる人(父母・きょうだい・子ども)は、一般の発症率よりも高いことがわかっています。

統合失調症の発症にある程度、遺伝が関わっている可能性は確かですが、あくまでも限定的なものと考えます。

精神的・身体的ストレスの多い環境に置かれたり、重大なライフイベント(進学・就職・結婚・出産など)があったりすると、もともとストレス耐性が弱い方は、それらを経験する時にとても大きなストレスになります。それが統合失調症を発症する引き金になることがあります。

統合失調症の診察は、患者さんご本人とそのご家族との問診を中心に進められます。

統合失調症の診察は、患者さんご本人とそのご家族との問診を中心に進められます。

症状については、

などを確認します。

そのほかにも、

これらの情報も、統合失調症を診断する上でとても重要です。

統合失調症に限らず、心の病気は検査の結果ですぐに分かるものではありません。そのため、臨床の場ではさまざまな指標を使って診断を進めていきます。

アメリカ精神医学会が発行した「DSM – 5(精神疾患の分類と診断の手引・改訂版第5版」は、世界各国で用いられており、日本でも主流となっている診断基準です。

「DSM – 5」では、

この5つのうち、2つ以上(このうち少なくとも1つは、①②③)が1ヶ月以上持続している場合、統合失調症が疑われるとしています。

ただし、この診断基準はあくまでも参考情報であり、基本的には問診の結果や各種検査結果を総合的に判断して確定診断を行い、治療計画を作ります。

統合失調症以外でも、幻覚や妄想のようなよく似た症状を示すことがあるため、それらの病気を除外することも重要です。

統合失調症の疑いがある場合、確定・鑑別診断をするためにさまざまな検査を行います。

統合失調症の疑いがある場合、確定・鑑別診断をするためにさまざまな検査を行います。

などが行われます。

統合失調症自体は、画像検査などでは判断ができません。しかし、これらの検査をすることで、統合失調症以外の病気を除外する手立てとなります。

何か身体的な病気から精神症状が起こっている可能性や、薬物の使用から生じる精神症状ではないことを確認します。(処方薬によっても、精神症状が出ることがあります。)

以上の検査によって、いずれでもないと判断した場合、統合失調症の可能性が高いと診断されます。

統合失調症の治療の基本は、

統合失調症の治療の基本は、

この2つです。

薬物療法だけでは、病気によって障害された認知機能や社会生活機能まで回復させることが困難なため、統合失調症の特有の症状を和らげる薬物療法と合わせて、社会への適応能力を高めるためのリハビリテーションを実施します。リハビリを併用すると、統合失調症の再発率が大きく下がるという研究結果もあります。

統合失調症の治療は、現在、通院治療が主流となっています。その背景には、重症の患者さんが減ったことや、軽症の患者さんが多くなっていることがあげられます。さらに、薬の開発が進み、医療の質が向上しているという点も理由の一つです。その結果、たとえ入院しても、早期に退院できる患者さんが増えています。

入院によって24時間体制で患者さんの状態を観察することは、集中的に治療ができるという点でメリットがある一方、長期化すると入院自体が患者さんへのストレスとなってしまうリスクを伴います。さらに、患者さんの社会性や生活能力が低下してしまう側面もあるため、注意が必要です。

通院自体が社会に出るためのリハビリになるという方もいらっしゃいます。このような点を総合的に考え判断して、患者さんとそのご家族、医療機関が協力して在宅治療を続けられるように努力することがとても大切です。

現実との接点が一時的に失われることがある精神疾患です。

統合失調症は、現実との接点が一時的に失われることがある精神疾患で、「幻覚」「妄想」「思考の混乱」「感情の平板化」など多様な症状が見られます。慢性の経過をたどることが多く、発症と寛解を繰り返す傾向がありますが、適切な治療と支援によって安定した生活を送ることも十分可能です。

明確な原因はまだ解明されていません。

明確な原因はまだ解明されていませんが、脳内の神経伝達物質(特にドーパミン)の異常、遺伝的素因、ストレスや心理的な要因、妊娠中のウイルス感染など、複数の因子が関与すると考えられています。一因だけで発症するのではなく、複雑な要素が重なって発症に至ると理解されています。

発症年齢は10代後半〜30代前半が多く、真面目で内向的、感受性が強い性格の人がなりやすいと言われます。

ただし、誰でも発症する可能性があり、性格だけで予測できるものではありません。過労や人間関係のトラブルなど、強いストレスをきっかけに発症するケースもあります。

「気分の落ち込み」「意欲の低下」「人付き合いを避けるようになる」など。

初期には、「気分の落ち込み」「意欲の低下」「人付き合いを避けるようになる」「集中力が続かない」「物音や視線が気になる」といった目立ちにくい変化が現れます。うつ病や思春期の変化と区別がつきにくいため、家族や周囲の人が変化に気づくことが早期発見につながります。

幻聴では、誰かが自分のことを悪く言っている声が聞こえる、命令される、といった体験が主にあります。

妄想には、「自分は監視されている」「電波で操作されている」などの被害妄想や誇大妄想があります。本人には現実に感じられるため、否定するのではなく専門的支援が必要です。

「完治」というよりも、症状をコントロールしながら生活の質を高めていく病気です。

薬物療法に加えて、心理的支援や生活面の支援によって、安定した社会生活を送る人も多くいます。継続的な治療と、周囲の理解が何より大切です。

主に抗精神病薬による薬物療法が基本です。

主に抗精神病薬による薬物療法が基本ですが、それだけでなく、精神科デイケア、訪問看護、就労支援、家族支援、認知行動療法などを組み合わせた「多職種連携型の支援」が推奨されます。社会復帰や再発予防には、本人の生活全体を見据えた支援が重要です。

「気にしすぎだ」「それはおかしい」といった否定的な対応や、怒りをぶつけることは逆効果です。

症状そのものを否定せず、不安や困っている気持ちに寄り添うことが大切です。治療の継続や回復を促すには、温かく接することが非常に効果的です。

最も大切なのは服薬を続けることです。

症状が落ち着いたからといって薬を自己判断で中止すると、再発のリスクが高くなります。さらに、ストレス管理、規則正しい生活、十分な睡眠、支援機関との連携も重要な予防策です。

安心感を与える関わりを心がけましょう。

本人の症状や行動を責めるのではなく、「病気によるもの」と理解し、安心感を与える関わりを心がけましょう。家族自身が疲弊しないためにも、医療機関の家族支援プログラムや相談窓口、家族会などを活用することをおすすめします。

からだとこころのクリニックラポール佐竹 学 先生

宮城県仙台市の心療内科、からだとこころのクリニックラポールでは、身体疾患にも精神疾患にも対応しています。そのため、症状や原因別にそれぞれ違う病院に通って頂く必要はありません。

場合によっては、專門治療を行っている大学病院などにご紹介させて頂くこともございますが、まずは当クリニックにお越し頂ければ、適切な検査と診断を行い、患者さまにとって最も良いと思われる治療方針をご提案させて頂きます。

身体の症状にせよ、心の問題にせよ、患者さまがお持ちのお悩みは全て真正面から受け止めるようにしています。

職場や家庭についての不満、転職や転勤など環境変化による不安など、何でもお気軽にお話しください。

© ヨクミテ|医師監修の医療メディア, Inc. All Rights Reserved.