耳に負担をかける習慣・癖をもっている方は要注意です。

過度な耳かきの習慣や、アレルギー体質で耳を触ったりする癖がある方は、耳の中を傷つけやすいため注意が必要です。また、水泳をする機会が多い方は、耳栓によって外耳道を傷つけてしまうこともあり発症しやすい傾向があります。そのため、外耳炎は「スイマーズイヤー」とも呼ばれています。

耳掃除の誤った習慣によって、耳に炎症が起こりやすくなります。耳掃除をしたときに使った綿棒が黄ばむという方は、耳だれの可能性が疑われるため注意が必要です。

また近年では、オンライン会議でイヤホンを使用する機会が増えたことで、耳にかゆみや痛みを感じる方が増えています。

この記事は、耳鼻咽喉科の専門医に監修していただき、耳の外側に起こる炎症「外耳炎」の症状や原因、治療と注意点を解説しています。

目次

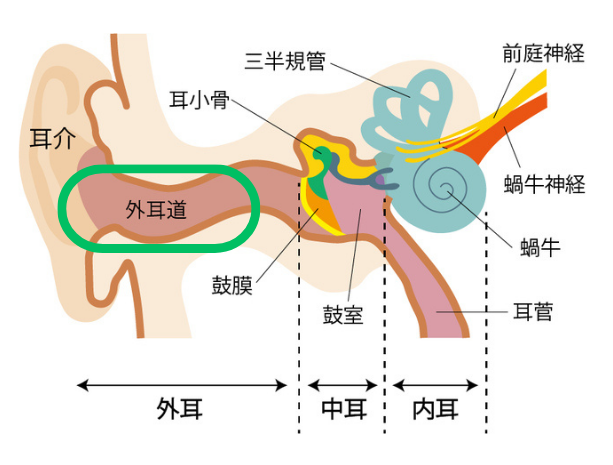

外耳炎は、耳の外側(耳介:じかい)からの空気の通り道である外耳道が炎症を起こす病気です。

外耳炎は、耳の外側(耳介:じかい)からの空気の通り道である外耳道が炎症を起こす病気です。

耳は、外耳・中耳・内耳と3つの構造からなり立ち、外耳・中耳は「音の振動を捕らえて伝える役割」を担います。内耳はその振動を電気信号に変える機能をもち、神経や脳に送ることで音としての認知や感知ができる仕組みです。

外耳は耳の中でも唯一、私たちが触れることができる部分なので物理的な刺激を受けやすく、そのほかの皮膚と同様に炎症を起こしやすい場所でもあります。

外耳に炎症が起こると、耳のかゆみや痛みといった症状だけではなく、放置すると聴力低下など聞こえづらさによるトラブルを招くこともあるため注意が必要です。

炎症が比較的軽度で、患部に触らずに清潔な状態を保つことができれば、自然に治むる場合もあります。ただし、 1〜2日たっても痛みやかゆみが治らない場合は、なるべく早めに耳鼻咽喉科を受診しましょう。

外耳炎の症状で多いのは、

外耳炎の症状で多いのは、

などが挙げられます。

耳を軽く引っ張ったり押したりするだけで痛みを感じるという方は、外耳炎の疑いがあります。また炎症が起こると耳にかゆみや痛みを感じます。

耳をかいてしまうとさらに炎症が悪化してしまい、かゆみが増してしまうため注意が必要です。外耳炎と併発して、外耳道に湿疹ができている(外耳道湿疹)可能性も考えられます。

耳から白っぽい分泌物や黄色・緑色の膿が出ることがあります。

耳掃除で綿棒が黄ばむという方は、外耳炎や中耳炎など、耳の中で感染症が起こっている可能性を疑います。なるべく早めに受診することが必要です。

耳が詰まった感じ(閉塞感)や、耳鳴り(耳の中でキーンと音がする)の症状が現れることがあります。

炎症によって外耳道が腫れたり、耳だれ(膿や分泌物のかす)が詰まったりすることで、聴こえづらさを感じることがあります。

外耳炎は、外耳にできた小さな傷などから細菌が侵入してしまうことで発症します。黄色ブドウ球菌などの細菌によって炎症を起こすことが多いです。

外耳炎は、外耳にできた小さな傷などから細菌が侵入してしまうことで発症します。黄色ブドウ球菌などの細菌によって炎症を起こすことが多いです。

その傷にカンジダやアスペルギルスといった真菌が増殖することで炎症を起こす難治性の外耳炎を外耳道真菌症(がいじどうしんきんしょう)とよびます。

外耳道真菌症はプールなど外耳道が長く湿った状態にあったり、免疫力が低下していたりする場合に発症リスクが高まる傾向にあります。

「耳かきをすると落ち着く」という方は多いと思います。これは耳の奥にある迷走神経という場所に、体がリラックスする神経が走っているためです。

外耳炎の発症原因で最も多いのが過度な耳かきです。綿棒や指の爪で知らない間に外耳道の薄い皮膚を傷つけてしまい、それがきっかけで外耳炎を引き起こしてしまうことがあります。耳かきによる負傷は、とくに女性の方で多い傾向があります。

というように、悪循環に陥って症状が悪化してしまうことがあります。

耳かきのしすぎには十分注意が必要です。とくに普段、竹や金属製の耳かきを使っている方は、傷をつけやすいため慎重にケアをしましょう。

コロナ禍を経て、近年ではイヤホンを使用する方が急増しました。普段から音楽を聴く習慣のある方だけではなく、リモートワークやオンライン授業など増えたことで長時間イヤホンを付けることが当たり前になった方は多いのではないでしょうか。

コロナ禍を経て、近年ではイヤホンを使用する方が急増しました。普段から音楽を聴く習慣のある方だけではなく、リモートワークやオンライン授業など増えたことで長時間イヤホンを付けることが当たり前になった方は多いのではないでしょうか。

このイヤホンの使用によって、外耳炎を発症するケースが問題視されています。

イヤホンの形状は、

に大きく大別されます。

イヤホンの中で主流となっているのが「Apple AirPods」のようなカナル型のイヤホンです。カナル型は先端に耳栓のような形をしたイヤーピースが付いているのが特徴です。フィット感に優れた密閉型なので遮音性が高いというメリットがありますが、長時間カナル型のイヤホンを使用することで耳の内部の皮膚が刺激され、外耳炎のリスクを高めてしまう可能性が懸念されます。

一方で、インナーイヤー型は耳の奥へ入れ込むイヤーピースが無いタイプのイヤホンです。耳甲介(じこうかい)に引っ掛けるように装着するため、耳の内部への負担が少ないというメリットがあります。

インナーイヤー型はカナル型と比べると遮音性が低く、外れやすいなどの使いづらさを指摘される方もいらっしゃいますが、耳の健康に気を使い外耳炎の発症を防ぐという点では、インナーイヤー型が推奨されます。

炎症を抑える治療法として、主に抗生剤を含む点耳薬が用いられます。

炎症を抑える治療法として、主に抗生剤を含む点耳薬が用いられます。

炎症が激しい場合は、ステロイド配合の点耳薬や軟膏を処方する場合もあります。ステロイドの副作用に留意しつつ、医師の指示にしたがって適切に使用することが大切です。

耳のかゆみが強い方は、

鎮痛薬の服用が検討される場合があります。

聴こえづらさを感じる方は、外耳道をきれいに清潔な状態に保つことで、解消されることが多いです。耳鼻咽喉科で耳の清掃・消毒など、適切な処置を受けましょう。

外耳炎を発症している場合、治療以外ではなるべく「耳を触らないこと」が重要です。

ご自身で薬を塗る際は、必ず手洗いをして手を清潔な状態にした後で、優しく丁寧にお薬を塗るようにしてください。

普段の生活を見直し、耳に負担をかけるような癖や習慣があれば改善しましょう。

耳掃除のしすぎによって外耳炎を発症する方が非常に多いため、耳かきをする際は十分に注意が必要です。とくに入浴後、綿棒を使って耳掃除や耳内の水分を取り除こうとする行為は、外耳炎を引き起こす可能性があります。

耳掃除のしすぎによって外耳炎を発症する方が非常に多いため、耳かきをする際は十分に注意が必要です。とくに入浴後、綿棒を使って耳掃除や耳内の水分を取り除こうとする行為は、外耳炎を引き起こす可能性があります。

本来、耳は自分で清潔を保つ自浄能力を持っており、耳あかなどの汚れは自然と体外に排出される仕組みをもっています。逆に耳掃除をしすぎることで、耳あかなどの汚れを耳の奥深くに押し込んでしまう恐れもあるため、過度な耳掃除はやめましょう。

アメリカの耳鼻咽喉科における診療ガイドラインでは、「健康な耳であれば、掃除をする必要はなく、耳の中には何も入れるべきではない」と推奨しています。

耳あかが詰まりやすいという方は、定期的に耳鼻咽喉科を受診し、専門の医療器具で耳掃除をしてもらうことをおすすめします。

近年、イヤホンを長時間使用することで外耳炎を発症するケースが増加しているというのは先述した通りです。

近年、イヤホンを長時間使用することで外耳炎を発症するケースが増加しているというのは先述した通りです。

そのため、イヤホンの代わりにヘッドホンを使用し、外耳道への直接的な刺激を軽減させることが推奨されます。

周りの環境が許すときは、なるべくスピーカーを活用するなどの工夫も大切です。できる限り、耳への負担を避けるようにしましょう。

イヤホンを使用する機会が多い方は、

など、耳に優しい環境を意識的に整えることが大切です。

耳にかゆみや痛みがあるときは一度、耳鼻咽喉科を受診しましょう。くれぐれも無理に耳掃除をしたり、イヤホン等で耳に負担をかけ続けないように注意してください。

耳に負担をかける習慣・癖をもっている方は要注意です。

過度な耳かきの習慣や、アレルギー体質で耳を触ったりする癖がある方は、耳の中を傷つけやすいため注意が必要です。また、水泳をする機会が多い方は、耳栓によって外耳道を傷つけてしまうこともあり発症しやすい傾向があります。そのため、外耳炎は「スイマーズイヤー」とも呼ばれています。

耳鼻咽喉科で適切な治療を受ければ、2〜3日程度で治ります。

外耳炎の治療は、主に抗生剤内服や軟膏、点耳薬です。医師の指示に従って適切な治療を続け、耳の中を清潔に保つことを意識しましょう。入浴する際は、なるべく耳の中を濡らさないように気を付けてください。

外耳炎とは、耳の穴(外耳道)に炎症が起こる疾患です。

原因の多くは、細菌や真菌(カビ)による感染です。耳かきや綿棒の使いすぎで皮膚に傷がつくと、そこから病原体が侵入し、炎症を引き起こします。症状としては、耳のかゆみ、痛み、耳だれ、耳閉感(耳がふさがったような感じ)などが見られます。重症化すると、外耳道が腫れて音が聞こえにくくなることもあります。

はい、黄色や緑っぽい耳垢や液体(耳だれ)が綿棒に付着する場合、外耳炎の可能性があります。

これは、外耳道の炎症によって滲出液や膿が分泌されている状態です。とくに、においや痛み、かゆみを伴う場合は、単なる耳垢ではなく感染症が関係している可能性が高いため、早めに耳鼻科を受診することをおすすめします。

はい。外耳炎の初期症状としてよく見られるのが、「耳のかゆみ」「チクチク・ヒリヒリとした違和感」「軽い耳の熱感」です。

特に湿度の高い季節や、水泳後・シャワー後など、耳の中が湿った状態が続くと菌が繁殖しやすくなり、かゆみから始まって徐々に痛みに進行します。かゆみを掻き続けることで悪化することが多いため、違和感を覚えたら無理に触らず受診を検討しましょう。

外耳炎と中耳炎は、炎症が起きる部位が異なります。

外耳炎は耳の穴(外耳道)に起こり、耳の外側を押すと痛むのが特徴です。かゆみや耳だれ、耳介の赤みを伴うこともあります。

中耳炎は鼓膜の奥の「中耳」に膿がたまる病気で、風邪などから鼻の奥の菌が耳管を通って中耳に感染することで発症します。発熱、強い耳の痛み、難聴などが特徴です。 両者は治療法も異なるため、自己判断せずに医師による診断を受けることが大切です。

はい。耳掃除のしすぎは、外耳炎の主な原因の一つです。

耳の皮膚は非常に薄くデリケートなため、綿棒や耳かきで頻繁に触ると傷つきやすくなります。その小さな傷から細菌が侵入し、感染・炎症が起こることで外耳炎が発生します。また、耳垢には本来バリア機能があり、取りすぎることで自浄作用も低下します。医師の推奨する耳掃除の頻度は「月に1~2回程度、入り口付近のみ」で十分です。

軽度の外耳炎であれば、市販の抗菌・消炎成分を含む点耳薬で一時的に症状が和らぐこともあります。

しかし、自己判断による誤った治療はかえって悪化を招くことがあるため注意が必要です。次のような症状がある場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診してください。

はい、耳の外側(耳介や耳の入り口)を押したときに痛みがある場合は、外耳炎の可能性が高いです。

とくに「耳珠(じじゅ)」と呼ばれる耳の前の小さなふくらみを押して痛む場合、外耳道の炎症を示しています。痛みが進行すると、顎の動き(咀嚼)でも痛むようになり、日常生活に支障をきたすこともあります。こうした症状は中耳炎ではあまり見られないため、診断の手がかりになります。

ごく軽症であれば自然に治るケースもありますが、基本的には早期の治療が推奨されます。なぜなら、放置することで以下のようなリスクがあるためです。

はい。以下の理由から、子どもと高齢者は外耳炎の発症リスクが高くなります。

子どもは耳掃除や水遊びが多く、皮膚が未熟なため傷つきやすいです。また、かゆみを我慢できずに指を入れてしまうこともあります。

高齢者は皮脂の分泌が減少し、耳の皮膚が乾燥しやすく、外部刺激に弱くなっています。また、補聴器を使っている方では、通気が悪くなり細菌が繁殖しやすくなることもあります。

これらの年代では、外耳道のケアを適切に行うことが重要です。

外耳炎の予防には、「やりすぎない耳掃除」が何より重要です。以下のポイントを参考にしてください

ちば耳鼻咽喉科クリニック千葉 隆史 先生

© ヨクミテ|医師監修の医療メディア, Inc. All Rights Reserved.