痛風発作の前兆としてよくあるのは、「足の親指のつけ根がムズムズする」「違和感がある」「なんとなく熱っぽい」などの軽い異常感です。

中には皮膚が赤くなったり、押すと軽く痛んだりすることもあります。これらの前触れは、発作の数時間〜1日前から起こることがあり、放置していると突然激痛に変わることがあります。

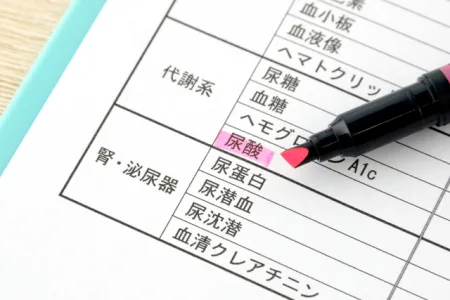

「尿酸値が高いですね」と健康診断などで指摘を受けたものの、とくに日常生活に支障をきたすような症状が出ていないからと放置している方は多いのではないでしょうか。

尿酸値は基準値に当たる7.0mg/1dlを超えると、血液中の尿酸濃度が高いと診断されます。これを高尿酸血症といいます。そして、この高尿酸血症の状態を放置すると、やがて痛風をはじめとするさまざまな病気を発症するリスクを高めます。 ときに腎不全や心筋梗塞、脳卒中などの命に関わる病気の引き金となることもあるため注意が必要です。

本記事では、痛風の診察をしている医師に監修していただき、痛風発作を発症した際の症状、原因や治療法、尿酸値が高いときの対処法について解説しています。

痛風は、関節の腫れや激しい痛みが起こる病気です。痛風の発症に大きく関連するのが「尿酸値」で、尿酸が基準値にあたる「7.0mg/dL」を超えた状態を「高尿酸血症」といいます。

痛風は、関節の腫れや激しい痛みが起こる病気です。痛風の発症に大きく関連するのが「尿酸値」で、尿酸が基準値にあたる「7.0mg/dL」を超えた状態を「高尿酸血症」といいます。

この高尿酸値症の状態が続くと、尿酸が血液中に溶けきれなくなり、関節の中で結晶化します。体内の白血球がこの結晶を異物とみなして攻撃し、その際に炎症が起きると、関節の腫れや激しい痛みを伴います。これを痛風発作といいます。

痛風の引き金となる高尿酸血症は男性に多く、発症にはさまざまな要因が考えられます。

など、主に生活習慣が深く関わっています。

尿酸値が上がれば上がるほど、痛風が起こる確率は高くなります。

とくに暑い時期は、汗をかくと尿酸の濃度が高くなり、痛風発作を引き起こすリスクが高まります。

また、生活習慣の改善や適切な治療を行わないと、痛風が繰り返し起こったり、痛みが長引いてしまったりします。関節の変形などにもつながるため注意が必要です。

高尿酸血症は痛風予備軍です。健康診断等で尿酸値を指摘された方は、早めに受診して適切な治療を受けましょう。

痛風が進行して症状が慢性化した状態を慢性痛風期といいます。痛風発作が繰り返し起こったときに適切な治療を受けなかったり、治療を途中で中断したりすると、この慢性痛風期の段階へと進行します。

慢性痛風期では、常に痛みがあるようになります。また、痛風結節とよばれる尿酸塩を中心とした肉芽組織(コブ)ができるようになります。これを慢性結節性痛風といいます。

さらに注意が必要なのが、痛風が慢性化することによって起こる合併症です。

など、さまざまな合併症を引き起こす可能性が高くなります。

これらの合併症が起こる頃には、体内の尿酸値が異常に高くなっており、健康な人の正常値と比べて数倍〜数十倍もの値になっていることもあります。

痛風(痛風発作)は何の前触れもなく、突然発症することが多いとされていますが、実際は予感・前兆ともいえる症状がある場合があります。

痛風発作が起きる部分に

といった痛みや違和感のようなもの、あるいは

のようなものを感じます。

ただし、発作に発展しないケースも少なくありません。

痛風発作が起こると

といった症状が現れます。

ひどい痛みのために、靴もはけず、寝るときに足に布団がかけられないほど激痛を経験される方もいらっしゃいます。

発作のピークは、発症から24時間ぐらいといわれています。その後、7〜10日ほどで痛みは治りまり、関節の腫れも引いてくることが多いです。激痛を起こす関節は1箇所のみで、ほかの関節に発作が移っていくようなことはありません。

しかし、そのまま適切な治療を受けずに放置すると、6ヶ月〜1年後くらいに再び同じような発作を起こします。発作の間隔には個人差もありますが、発作を繰り返しているうちにその間隔は短くなり、足首やひざなど、ほかの関節にも腫れが広がっていきます。

短い方で数ヶ月、長い方では数年に及ぶこともあります。

痛風は激痛を伴う痛風発作のイメージが強いですが、実はもっとも問題となるのが合併症です。

高尿酸血症(尿酸値が高い状態)の患者さんで、痛風発作を引き起こすのはおおよそ10%程度と考えられています。そのため、ほとんどの方がとくに自覚症状がないまま病態が進行していきます。痛みがないからといって放置していると、ほかの臓器にまで深刻な影響を引き起こします。

痛風の患者さんが合併症で死亡する原因となるもっとも多い病気が、動脈硬化によって起こる脳血管障害や虚血性心疾患です。

脳血管障害では

虚血性心疾患では

などの病気があげられます。

これらの重篤な病気は、痛風・高尿酸血症に限らず

などの病気を患っている方にも起こる可能性が高いです。

とくにメタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)と診断を受けた方は、これら一つ一つの病気の程度が軽くても、合併することで動脈硬化が急速に進行してしまいます。

尿酸値をコントロールして、痛風の治療を進めるとともに、肥満を解消しながら脂質異常症や高血圧症などの治療も合わせて実施することが重要です。

尿酸は主に腎臓から排出されるため、尿酸塩の結晶が腎臓に沈着すると、間質という部分に炎症が起こり、腎機能が低下してしまいます。このような状態を、痛風腎といいます。

痛風腎が重篤化すると、やがて腎臓が機能を失う「腎不全」という病態になります。腎不全になると、人工透析を余儀無くされる場合があるため、痛風腎は痛風の予後を左右する極めて重篤な合併症であるということを心に留めておく必要があります。

また、尿管に結石が詰まる病気である尿管結石も、尿酸値が高いことで発症リスクが高まります。尿管結石は非常に激しい痛み・苦痛を伴う病気です。血尿が出ることもあります。

痛風発作の前兆としてよくあるのは、「足の親指のつけ根がムズムズする」「違和感がある」「なんとなく熱っぽい」などの軽い異常感です。

中には皮膚が赤くなったり、押すと軽く痛んだりすることもあります。これらの前触れは、発作の数時間〜1日前から起こることがあり、放置していると突然激痛に変わることがあります。

発作の誘因には、アルコール(特にビールや焼酎)、プリン体の多い食事(レバー、魚卵など)、過食、激しい運動、脱水、風邪、ケガ、精神的ストレスなどがあります。

これらが尿酸値の急変や結晶化を促し、関節に炎症を引き起こします。発作を繰り返さないためには、生活習慣の見直しが重要です。

初めての発作の場合、痛みは通常3日〜7日程度続きます。

何も治療しなくても次第に治まっていきますが、痛みは非常に強く「風が当たるだけでも痛い」と表現されるほどです。繰り返すうちに発作の頻度が増し、痛みが長引くようになります。早期に消炎鎮痛薬やコルヒチンで対応することで、痛みの持続期間を短くできます。

もっとも多いのが足の親指のつけ根(母趾中足関節)です。

もっとも多いのが足の親指のつけ根(母趾中足関節)ですが、足首、かかと、膝、手の指、手首、肘など、さまざまな関節で起こる可能性があります。初回は片側に出ることが多く、患部が赤く腫れて、押すだけで激痛を伴います。症状が進行すると、複数の関節に同時に発症することもあります。

まずは安静にし、患部を冷やして炎症を抑えましょう。

氷や保冷剤をタオルに包んで当てると効果的です。市販の非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs:ロキソプロフェンやイブプロフェンなど)を服用してもよいですが、できれば医療機関を受診し、適切な薬(コルヒチンや消炎鎮痛薬)の処方を受けることをおすすめします。

通常は血液検査による尿酸値の測定と、白血球数やCRP(炎症の指標)の評価が行われます。

さらに、症状がはっきりしない場合には、関節から関節液を採取し、顕微鏡で尿酸結晶の有無を確認することもあります。レントゲンや超音波検査によって、痛風以外の関節炎との鑑別がされる場合もあります。

残念ながら、一度の発作で終わることは稀で、再発を繰り返すのが痛風の特徴です。

再発率は約60%ともいわれており、放置すればするほど慢性化していきます。繰り返すことで関節の変形や「痛風結節(白く硬いしこり)」ができたり、腎臓にダメージを与えることもあるため、継続的な治療が必要です。

男性(特に30〜50代)に多く、肥満体型の方、メタボリックシンドロームのある方、アルコールを頻繁に摂取する方に多く見られます。

また、高血圧や糖尿病、高脂血症などの生活習慣病を持つ方もリスクが高いです。遺伝的に尿酸値が高くなりやすい体質の方もいます。

尿酸値が高い(高尿酸血症)状態が長期間続くと、痛風発作が起きる可能性が高まりますが、全員がすぐに発症するわけではありません。

しかし「症状がないから放置」でよいわけではなく、腎臓へのダメージや尿路結石のリスクもあるため、定期的な検査と尿酸値の管理が重要です。

プリン体を多く含む食品(レバー、白子、魚卵、干物、ビールなど)は控えるのが基本ですが、完全に避ける必要はありません。

水分を多くとる(1日2L以上の水分摂取が目安)、アルコールを控える、野菜・海藻・乳製品を多く取る、減塩を心がけるなど、全体のバランスを見直すことが重要です。極端な食事制限はかえって継続が難しくなるため、医師や管理栄養士の指導のもとで調整しましょう。

© ヨクミテ|医師監修の医療メディア, Inc. All Rights Reserved.