最終更新日:2023.09.27

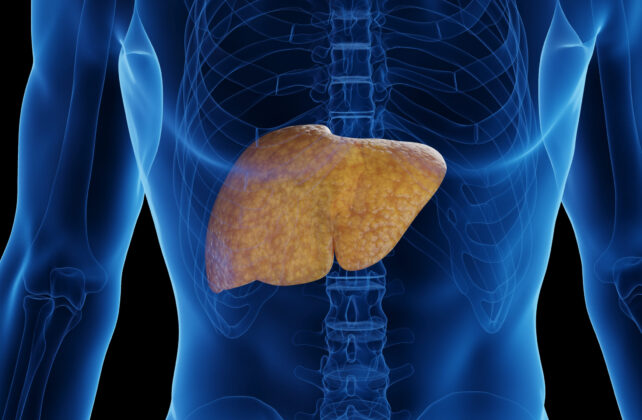

脂肪肝とは?肝臓に脂肪がたまる原因と症状、改善方法を解説

肝臓は、食べたものから得た栄養素を蓄え、その栄養素を分解したり合成したりして処理したあとで、全身へ送る役割があります。体の中では、最大・最重量の臓器(内臓)です。

脂肪肝は、この肝臓に余分な中性脂肪がたまってしまう病気です。

肝臓は「沈黙の臓器」ともよばれ、何らかの異常が起きても自覚症状が出にくく、異変に気づきにくい臓器の1つといわれています。肝臓の異変にいち早く気づき、病気を未然に防ぐためには、どのようなことに注意したら良いのでしょうか。

本記事では、脂肪肝をはじめとする肝臓の病気の診察をしている医師に監修していただき、肝臓に脂肪がたまる原因と症状、改善方法を解説しています。

目次

脂肪肝とは?

肝臓に脂肪がたまる「脂肪肝」を抱える人が増えていいます。

脂肪肝は余分な糖分や脂肪が中性脂肪となり、肝臓(臓器全体の30%以上が脂肪)に蓄積された状態です。食生活の乱れや運動不足が原因で脂肪肝になるとされています。日本人の場合、外見が痩せている人でも、肝臓に脂肪が蓄積されて脂肪肝になる可能性があります。

脂肪肝は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を併発することが多く、適切な治療をせずにそのままにしておくと、次第に肝機能が低下していきます。

病態が進行すると、肝炎や肝硬変などの重篤な疾患に発展することも少なくありません。さらに、生活習慣病の代表格である脂質異常症(高脂血症)や糖尿病を引き起こし、動脈硬化を進行させる可能性も高くなるため注意が必要です。

脂肪肝のタイプと病気の経過

脂肪肝には、アルコール性と非アルコール性の2つの主要なタイプが存在します。

アルコール性脂肪肝は名前の通り、アルコール過剰摂取による脂肪肝です。過度な飲酒により肝臓に脂肪が蓄積し、やがて肝臓に炎症が起こります。この病状はアルコール性脂肪性肝炎(ASH:alcoholic steatohepatitis)と呼ばれます。

一方、脂肪肝の発症要因はアルコールだけではありません。食べ過ぎによる栄養過多は、日本人の脂肪肝の最も多い発症要因となっています。このようにアルコールをほとんど飲まない方にも発症する脂肪肝が非アルコール性脂肪肝です。そして炎症が起こる病態を、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH:non-alcooholic steatohepatitis)といいます。

NASH(ナッシュ)もASH(アッシュ)も、ともに適切な治療をせずに病態をそのままにしてしまうと、肝炎、肝硬変、さらには肝がんへと進行するリスクが高まります。

このように、非アルコール性脂肪肝から脂肪肝炎や肝硬変に進行した状態までを含む一連の肝臓病を、非アルコール性脂肪性肝疾患(ナッフルディー-NAFLD:nonalcoholic fatty liver disease)とよびます。

非アルコール性脂肪肝の原因

非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)の主な原因は肥満です。食べ過ぎや運動不足などで、摂取したエネルギーが消費するエネルギーを上回ると、次第に肝臓には中性脂肪が溜まっていきます。さらに肥満があるとインスリンという血糖値を下げるホルモンの働きが弱まるため、血糖値が上昇しやすくなり、中性脂肪がさらに蓄積されるようになります。

また、たとえ肥満がなくても、NAFLDの心配がまったく無いとは言い切れません。肥満以外が原因で起こる場合もあります。

NAFLDと遺伝

遺伝的な要因で、NAFLDが起こることがあります。とくに日本人は欧米人よりも、該当する遺伝子を保有する人の割合が高く、NAFLDの4人に1人は肥満のない方が罹患しています。

NAFLDと女性ホルモン

女性ホルモンの分泌減少が原因で、肝臓に中性脂肪が溜まりやすくなると考えられています。そのため、更年期以降の女性はNAFLDになるリスクが高まります。

NAFLDと過度なダイエット

私たちの体内では、エネルギーがなくなるとそれを補うために肝臓に溜まった中性脂肪が血液中に送り出されます。それがエネルギーとして消費される仕組みです。しかし、過度なダイエットで栄養不足が続くと、本来は血液中に送り出すときに必要なたんぱく質が不足してしまい、中性脂肪が肝臓内に溜まってしまいます。肥満のない痩せすぎの方にNAFLDが起こるのは、このような理由が考えられます。

脂肪肝によって起こる自覚症状

脂肪肝をはじめ肝臓の病気はほとんどのケースで自覚症状がありません。

一方でごくまれに、

-

疲れやだるさ

-

食欲不振

- 腹部の不快感、膨満感

何らかの自覚症状を感じる方がいらっしゃいます。

これは相当症状が進んだ状態である場合がほとんどです。

肝臓の病気を早期発見するためには、1年に1度は必ず、健康診断や人間ドックで血液検査を受けることが重要です。

脂肪肝の検査

血液検査

超音波検査

CT検査

肝生検

r-GTP・ALT・ASTの数値

脂肪肝の改善策と治療

食事運動療法

合併症に対する薬物療法

こちらの記事の監修医師

LCクリニック仙台佐藤 俊裕 先生