腎臓内科か泌尿器科を受診しましょう。

尿たんぱくを指摘された方は、腎臓病の疑いがないかを検査します。お近くの腎臓内科を受診してください。

尿潜血(試験紙を尿に浸して、色の変化で判定)や目で見て分かる赤い尿(血尿)の場合は、まずは泌尿器科の受診が望ましいです。

尿たんぱくと尿潜血、両方の結果を指摘された方は、腎臓病を疑いの初期段階が疑われるため腎臓内科を受診しましょう。

※ 両方の診療科を受診したほうが良い場合もあります。

目次

慢性腎臓病(CKD)は、腎臓の機能が徐々に低下していく病気です。腎障害や腎機能低下のいずれか、あるいはその両方が3ヶ月ほど続くと、慢性腎臓病と診断されます。

慢性腎臓病(CKD)は、腎臓の機能が徐々に低下していく病気です。腎障害や腎機能低下のいずれか、あるいはその両方が3ヶ月ほど続くと、慢性腎臓病と診断されます。

腎臓は背中側の腰のあたりに左右ひとつずつある臓器です。血液中の老廃物や不要となった水分・塩分などをろ過し、尿をつくって体の外に排出するはたらきがあります。

この尿の排出量によって体の中の水分量を調整したり、さまざまなホルモンなどを分泌したりするはたらきもあります。赤血球をつくるホルモンや血圧を調整するホルモン、骨を強くするホルモンは、腎臓によって分泌されます。 そのため、腎臓の機能が低下すると、これらの役割に支障をきたすようになり、さまざまな症状があらわれます。

腎障害や腎機能低下が慢性的に続く病気にはさまざまなものがありますが、たとえ原因は違っても、腎機能の状態に着目して症状を評価し、治療方針を決定していきます。いずれにしても早期発見と早期治療がとても重要です。

慢性腎臓病が起こると、心不全や脳卒中などの重篤な病気の発症を招きやすくなり、病態が進行すると人工透析や腎移植などの治療が必要になります。 とくに腎臓の機能は年齢とともに低下するため、高齢者ほど発症するリスクが高くなります。

高血圧や糖尿病などの生活習慣病にかかっていると、慢性腎臓病の発症リスクが高まるといわれています。

したがって、

生活習慣病の原因となる要素にも注意が必要です。

慢性腎臓病の自覚症状(初期症状)は、ほとんどありません。知らず知らずのうちに病態が悪化していきます。

慢性腎臓病の自覚症状(初期症状)は、ほとんどありません。知らず知らずのうちに病態が悪化していきます。

なんらかの異変に気付いた頃には、すでに症状が進行しているというケースは少なくありません。

腎臓の損傷がある一定の状態まで進行してしまうと、元の機能レベルまでに回復することはできません。早期に発見して、適切な治療をはじめる必要があります。

尿の状態から、腎臓の異常を見つけられる場合があります。尿の異変は腎機能低下のサインといえます。

これらの症状がみられる場合は、腎臓に何らかの異常が起こっている可能性があります。

ただし、腎臓に異常があっても尿の状態に変化が現れないこともあります。 また、尿の状態に変化が生じた段階では、すでに腎機能の低下が進行している場合もあります。なるべく早めに受診しましょう。

| 尿が泡立つ | 尿の中のたんぱく質が多く含まれていると、泡立ちやすくなる。 |

|---|---|

|

尿が赤っぽい |

血尿が起こっている可能性を疑う。 |

| 夜間の排尿回数が多い (夜間頻尿) |

腎機能の低下が起こると、日中につくれなかった分の尿を夜間につくるため、排尿の回数が増える。 |

腎機能が低下すると、体内の水分量がうまく調節できなくなり、体の中に余分な水分がたまってむくみが生じることがあります。

朝起きてむくみが生じている場合には、注意が必要です。 病態が悪くなると、次のような症状が現れることがあります。

症状がないからといって診察や治療を受けなかったり、生活習慣を改めなかったりすると、腎臓の状態が悪化する可能性があります。

病気が進行すると、やがて腎臓が機能しなくなり「腎不全」という状態に至ります。腎臓がほとんど機能しない状態が「末期腎不全」です。

末期腎不全に至ると、体内に水や余分な電解質、老廃物などが溜まり、さまざまな症状が現れます。これを「尿毒症」といいます。

主な尿毒症の症状は以下の通りです。

腎臓病にははっきりした自覚症状のないものがたくさんあります。そのため、自覚症状がないからといって安心はできないということを心に留めておきましょう。

腎臓病にははっきりした自覚症状のないものがたくさんあります。そのため、自覚症状がないからといって安心はできないということを心に留めておきましょう。

また、仮に自覚症状があったとしても、腎臓病特有のものはそれほど多くはありません。そのため、なかなか受診に結びつかない場合も多いです。

健康診断で、たんぱく尿や血尿が陽性と診断された方は、しっかりと再検査を受けるようにしてください。腎臓病は発見が早ければ早いほど、回復する確率は高くなります。

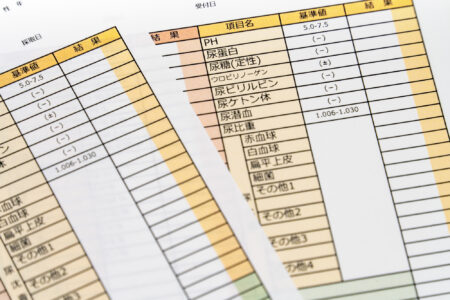

腎臓病を診断するうえでもっとも基本となるのが尿検査です。尿をみることによって、腎機能など体に関する多くの情報を得ることができます。

現在行われているのは、

細胞の成分などを見る沈渣(ちんさ)の検査です。

腎臓には本来、尿を濃くする(比重を大きくする)働きがあります。腎障害などがある場合は非常に薄い(比重の小さい)尿ができます。

腎臓に異常がない場合でも、尿比重の検査は接種した水の量などに大きく左右されます。水分をたくさん摂れば薄くなり、のどが乾いた状態であれば濃くなります。したがって単に数値だけですぐに異常か正常かを判断することは困難です。あくまでも検査指標の1つとして使用されます。

尿の中にどれくらいの量のたんぱくが含まれているのかを調べる「たんぱく尿検査」と呼ばれる検査があります。健康的な方でも微量なたんぱくが尿の中に排出されるため、必ずしも腎臓の障害があるとは限りませんが、腎機能をみるには非常に有意義な検査だといわれています。

糖尿病や高血圧などがある場合は、一般的な尿検査に加えて、微量アルプミン尿の検査も行います。この検査では名前の通り、一般的な尿検査ではわからない微量のたんぱくでも検出が可能です。この検査を行うことで、糖尿病や高血圧が原因となって起きる糖尿病性腎症や腎硬化症の早期発見が可能となります。

尿糖が出た場合は、腎臓に問題があることもありますが、そのほとんどは糖尿病であることが多いです。尿たんぱくとは異なり、正常な人から尿糖が出ることはほとんどありません。健康診断で尿糖を指摘されたら、必ずより詳しい尿検査を受けるようにしましょう。

肉眼ではわからない血尿を調べる検査です。尿の中にある赤血球やヘモグロビンの濃度を測ることができます。急性腎炎、膀胱炎、尿路結石などで陽性になります。

腎臓内科か泌尿器科を受診しましょう。

尿たんぱくを指摘された方は、腎臓病の疑いがないかを検査します。お近くの腎臓内科を受診してください。

尿潜血(試験紙を尿に浸して、色の変化で判定)や目で見て分かる赤い尿(血尿)の場合は、まずは泌尿器科の受診が望ましいです。

尿たんぱくと尿潜血、両方の結果を指摘された方は、腎臓病を疑いの初期段階が疑われるため腎臓内科を受診しましょう。

※ 両方の診療科を受診したほうが良い場合もあります。

必ずしも病気であるとは限りません。

尿潜血検査は、尿の中に血液(赤血球)が含まれているかを調べる検査です。肉眼ではっきりわかるものは肉眼的血尿とよばれます。一方、顕微鏡で調べなければわからないものは顕微的血尿といいいます。

肝心となる検査結果ですが、検査の結果が陽性(血尿)の場合、必ずしも腎臓病とは限りません。健康な方でも、一時的に血尿が出ることがあります。

しかし、この尿潜血検査で陽性となり、腎臓病や泌尿器の病気が見つかるケースもあります。陽性1+〜3+の場合は、糸球体腎炎、間質性腎炎、尿路感染、尿路結石、尿路腫瘍がみられる値です。そのため再検査することが推奨されます。

慢性腎炎、急性腎炎、腎盂腎炎、膀胱炎など、腎障害や尿路の感染症で尿たんぱくが増える傾向にあります。

正常な方でも、起立性尿たんぱくや両性たんぱくと呼ばれる、病的意味のないたんぱく質が検出される場合もあります。そのため、プラスだからといって(正常はマイナス)すぐに異常であると判断されるわけではありません。

尿検査を実施する度に陽性の反応が出る場合は、定量検査を行います。定量検査とは、1日分の尿にどれぐらいのたんぱくが含まれているのかを分析測定する検査です。24時間にわたって尿を溜めるため、蓄尿検査とも呼ばれます。この検査では、一般的なたんぱく尿検査(定性検査)ではわからないたんぱく量を、正確に計測することができます。この検査では、腎機能や栄養素(食塩やたんぱく質)の摂取量もわかります。

糖尿病に注意し、適切な治療を受けましょう。

尿の中に含まれるブドウ糖の量を調べる検査(血糖値検査)で陽性の場合、もっとも疑われるのは糖尿病です。尿糖が陽性の場合は1+、2+、3+、4+というような結果がでます。医療機関で適切な治療を受けてください。

また、血糖値が正常なのにも関わらず、尿糖が出る場合もあります。糖尿病のほかにも、胃を切除する手術を受けた方、甲状腺機能亢進症などの病気でも尿糖が増加することがあります。尿細菅障害(腎性尿糖、重金属中毒、ファンコニー症候群、慢性腎不全などや、妊娠でも増加する場合があります。

LCクリニック仙台佐藤 俊裕 先生

© ヨクミテ|医師監修の医療メディア, Inc. All Rights Reserved.