片頭痛は、脳の血管の拡張や神経の過敏反応により起こる慢性頭痛の一種で、20〜40代の女性に多く見られます。

ズキズキと脈打つような痛みが特徴で、吐き気・光や音への過敏など、日常生活に支障をきたすほど強い症状が出ることもあります。月に数回以上繰り返す場合は、医師の診察が推奨されます。

「ズキズキと脈打つような頭の痛みが何度も起こる」「天気やストレスで頭が割れるように痛む」──そんな片頭痛に、長年悩まされていませんか?

片頭痛は一時的な症状と思われがちですが、放っておくと慢性化し、仕事や日常生活に大きな支障をきたすこともあります。本記事では、医師監修のもと、片頭痛の主な原因・症状・検査方法・治療法をわかりやすく解説します。

さらに最近では、市販薬に頼らず、根本改善を目指す新しい治療法も注目されています。副作用が少なく、長年の頭痛に悩まされてきた方にとっても希望となる選択肢です。

「もう薬に頼る生活をやめたい」「根本的に治したい」──そんなあなたに、役立つ最新情報をお届けします。

目次

頭痛薬に頼る日々から卒業したい──そんな方に注目されているのが、銀座エリアで受けられる先進的な頭痛治療です。

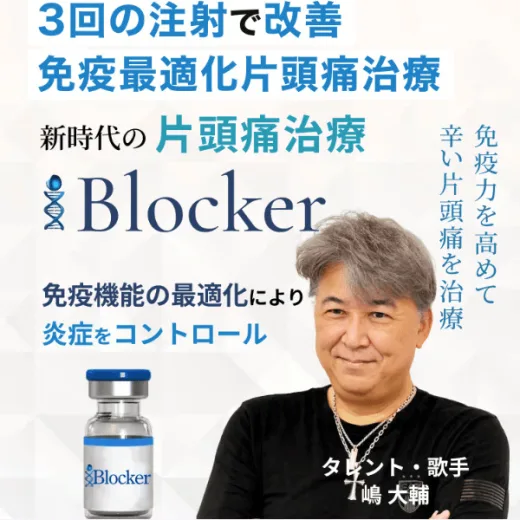

ここからは薬に頼らず免疫機能に着目した注射治療「i-Blocker」を提供するクリニックをご紹介します。通いやすさや診療体制なども含めて、自分に合った治療環境を見つけてみましょう。

ニューエイジクリニックでは、従来の痛み止めとは異なる“根本改善型”の片頭痛治療を提供しています。 注目の再生医療由来の治療法「i-Blocker」は、神経の過敏な反応を調整することで、発作の頻度や強さを抑え、長期的な予防効果が期待できる注射治療です。この治療は、体の自然な免疫機能を整えることを目的としており、薬に頼らず片頭痛をコントロールしたい方に適しています。

i-Blockerは現在、日本国内ではニューエイジクリニックのみが提供している自由診療で、再発を繰り返す慢性的な片頭痛に悩む方に新たな選択肢となっています。 「薬では抑えきれない」「繰り返す痛みに限界を感じている」―― そんな方にこそ、再生医療という新しいアプローチをお届けします。

✅ ニューエイジクリニックだけで受けられる独自治療

✅ 体内の「ビタミンD結合タンパク」で免疫細胞を活性化

✅ 週1回、3回の注射で完了(2週間で完結)

✅ 注射は5分以内・極細針で痛みが少ない

✅ 薬の副作用に不安がある方にも選ばれている治療法

この成分はもともと体内にあるタンパク質と同じ構造で、2ccあたり100,000ngの高濃度で投与されます。 安全性にも配慮されています。

マクロファージは、体内の異物(ウイルスや細菌など)を見つけて処理する「免疫の見張り役」です。 さらに、体の状態に応じて以下のように働きを変えます。

i-BlockerはこのM2型マクロファージを活性化させることで、頭部の慢性的な炎症のコントロールをめざします。 これは、近年注目されている「片頭痛と慢性炎症の関係」に着目したアプローチです。

こんな方に選ばれています:

✅ 慢性的な片頭痛にお悩みの方

✅ 季節性のアレルギー症状(例:花粉症)を改善したい方

✅ 薬に頼らず、体質改善を目指したい方

※効果や感じ方には個人差があります。すべての方に効果を保証するものではありません。治療の適応については医師とご相談ください。

i-Blocker(アイ・ブロッカー)は、これまでの片頭痛治療とは異なるアプローチを採用した新しい自由診療の選択肢です。 現在は保険適用の標準治療には含まれていませんが、免疫機能に着目した先進的な治療法として導入されています。

この治療法はまだ研究段階にあり、臨床エビデンスはこれからさらに蓄積されていく途中です。そのため、治療をご検討いただく際には、現在の体調やこれまでの治療歴も含めて、主治医や専門医としっかり相談されることをおすすめします。

i-Blockerは「薬に頼らず自然な免疫力に着目したアプローチ」に価値を感じる方にとって、新たな可能性となり得る治療です。 ご自身の選択肢のひとつとして、前向きにご検討いただければ幸いです。

| 院名 | ニューエイジクリニック |

|---|---|

| 診療時間 | 10:00〜19:00(年中無休) |

| 住所 | 東京都中央区銀座7丁目4-15 RBM銀座ビル 2階 |

| アクセス | 銀座線 銀座駅C3出口より徒歩4分 |

| 公式HP | 東京/銀座で片頭痛治療ならニューエイジクリニック |

片頭痛は、ズキズキと脈打つような強い頭の痛みが、繰り返し起こる病気です。多くは頭の片側に痛みを感じますが、両側に出ることもあります。 発作が始まると、光や音がまぶしく感じたり、においで気分が悪くなったりすることもあります。 また、吐き気や実際の嘔吐をともなうこともあり、日常生活に大きな支障をきたすことも少なくありません。 体を動かすと痛みが悪化しやすく、仕事や家事が手につかなくなるほどつらい症状になる人もいます。

片頭痛は、ズキズキと脈打つような強い頭の痛みが、繰り返し起こる病気です。多くは頭の片側に痛みを感じますが、両側に出ることもあります。 発作が始まると、光や音がまぶしく感じたり、においで気分が悪くなったりすることもあります。 また、吐き気や実際の嘔吐をともなうこともあり、日常生活に大きな支障をきたすことも少なくありません。 体を動かすと痛みが悪化しやすく、仕事や家事が手につかなくなるほどつらい症状になる人もいます。

痛みの前ぶれがなく、いきなり強い頭痛が始まるタイプです。片頭痛の中でも、このタイプが最も多いとされています。

頭痛が始まる前に、一時的な「前兆」が現れるタイプです。

よくある前兆には、次のようなものがあります:

前兆は5〜60分ほどで消え、その後に頭痛が始まります。

片頭痛は命に関わる病気ではありませんが、似たような痛みでも、別の重大な病気が隠れている場合があります。

特に次のような場合は、「片頭痛だから」と自己判断せず、早めに医療機関を受診してください。

補足:

極めてまれではありますが、片頭痛を持っている方が、くも膜下出血や脳腫瘍などの「別の頭痛(二次性頭痛)」を発症することもあります。「いつもの片頭痛と少し違う」と感じたときは、遠慮せず受診することが大切です。

突然の激しい頭痛や今まで経験したことのない頭痛は、脳血管疾患など重篤な疾患のサインの場合もあるので、早めの受診が大切です。

突然の激しい頭痛や今まで経験したことのない頭痛は、脳血管疾患など重篤な疾患のサインの場合もあるので、早めの受診が大切です。

以下の項目にあてはまるものが多い場合、片頭痛の可能性があります。思い当たる項目に✓をつけてみてください。

ズキズキ・ドクドクと脈打つような痛みがある

頭の片側だけが痛むことが多い(両側のときもある)

動くと痛みが強くなる(階段を上がる、歩くなど)

4時間以上~3日ほど痛みが続くことがある

光がまぶしく感じる(スマホや蛍光灯がつらい)

音がうるさく感じて不快になる

におい(香水・タバコなど)で気分が悪くなる

頭痛と一緒に吐き気を感じる

実際に嘔吐してしまうことがある

食欲がなくなり、何も食べたくなくなる

視界にチカチカした光やギザギザが見える(閃輝暗点)

一部が見えにくくなる・視界が欠ける感じがある

手足がしびれたり、うまく話せなくなることがある

頭痛のせいで仕事や家事に集中できない

頭がぼーっとして判断力や集中力が落ちる

寝込むほどの強い頭痛になることがある

頭痛が改善してもしばらく“疲労感”が残ることがある

片頭痛は遺伝的な要素もあると考えられており、家族に片頭痛の人がいる場合は、発症しやすい傾向があります。

片頭痛は、CTやMRIなどの画像検査では異常が見つかりにくく、症状や経過をもとに診断される「一次性頭痛」のひとつです。そのため、診察では患者さんの訴えや生活背景を丁寧に聞き取る「問診」が特に重要となります。必要に応じて画像検査を行い、他の疾患との鑑別を行います。

診察ではまず、以下のような情報を医師が詳しく聞き取ります:

診察ではまず、以下のような情報を医師が詳しく聞き取ります:

これらをもとに、片頭痛かどうかを判断する「国際頭痛分類」に基づいた評価が行われます。

片頭痛は基本的に脳の構造異常がないため、画像検査で明確な所見が出ることはまれです。しかし、以下のような場合には、MRIやCTによる脳の検査が推奨されます:

画像検査では、脳腫瘍・脳出血・くも膜下出血・脳炎などの器質的疾患を除外する目的があります。

片頭痛とよく似た症状を示す疾患も多いため、以下のような頭痛との鑑別が重要です:

後頭部から首筋にかけて締めつけられるような痛み。ストレスや姿勢に関連。

目の奥が激しく痛む発作が一定期間繰り返される。男性に多い。

市販薬や鎮痛薬の連用によって起こる慢性頭痛。

特に急激な血圧上昇による頭痛。頭重感や拍動性の痛みを伴うことも。

副鼻腔や眼の異常が原因となる頭痛。

これらを見極めるためには、総合的な問診と必要に応じた検査・診察が不可欠です。

片頭痛の治療は、大きく2つに分かれます。

それぞれの治療法について詳しく解説します。

注意点

毎日服用することで、発作の回数や強さを減らすことを目指します。

主に以下の薬が使われます:

体質に合わせて処方されることがあり、呉茱萸湯(ごしゅゆとう)などが使われる例もあります。

近年注目されているのが、「i-ブロッカー(アイ・ブロッカー)」と呼ばれる新しい治療法です。

近年注目されているのが、「i-ブロッカー(アイ・ブロッカー)」と呼ばれる新しい治療法です。

これは、従来の薬物治療とは異なり、神経の過敏な興奮状態を抑えるアプローチで片頭痛の発作頻度や重症度をコントロールします。免疫バランスや自律神経の調整を通じて、慢性的な炎症や痛みの発生を抑える効果が期待されます。

副作用が少ないとされ、薬に頼りたくない方や、薬が効きにくい方にも選択肢となる可能性があります。施術は非侵襲的で、継続的な改善を目指す対処法として利用されています。

※自由診療の扱いであることが多く、詳しい内容や対象者については、専門医の説明を受けた上で検討することが推奨されます。

片頭痛の治療では「発作を抑える」ことと同じくらい、日常生活の中で発作を予防することが重要です。

片頭痛は、ストレスや睡眠不足、食事、天候など、日常的な要因によって引き起こされることが多いため、自分に合った予防策を実践することで発症頻度や重症度を大きく軽減できる可能性があります。

ストレスと睡眠は、片頭痛の最大の引き金のひとつです。ストレスがたまると神経が過敏になり、脳の血管が拡張しやすくなります。また、睡眠時間が短すぎても長すぎても、片頭痛を誘発しやすいことが知られています。

ストレスと睡眠は、片頭痛の最大の引き金のひとつです。ストレスがたまると神経が過敏になり、脳の血管が拡張しやすくなります。また、睡眠時間が短すぎても長すぎても、片頭痛を誘発しやすいことが知られています。

実践ポイント

片頭痛は人によって誘因や症状の出方が異なるため、「自分だけのパターン」を把握することが予防の第一歩です。そのために有効なのが「片頭痛日記」の活用です。

書くべき内容の例:

数週間〜数ヶ月つけてみると、「生理前に起きやすい」「雨の日に悪化する」「寝すぎた翌日に起きる」など、片頭痛の傾向が見えてくることがあります。これにより、「避けるべき習慣」や「前兆に気づくタイミング」が明確になり、先手の対応が取りやすくなります。

食べ物や飲み物、天気の変化も片頭痛の原因になることがあります。なかでも、赤ワイン・チョコレート・チーズ・加工肉・空腹・カフェインの過剰摂取などは、片頭痛の誘因として知られています。

誘因対策の例:

また、アプリや天気予報で「片頭痛警戒日」を事前に確認するのもおすすめです。自分の傾向を理解し、「防げる片頭痛」は未然に回避することが、根本的な改善につながります。

片頭痛は、脳の血管の拡張や神経の過敏反応により起こる慢性頭痛の一種で、20〜40代の女性に多く見られます。

ズキズキと脈打つような痛みが特徴で、吐き気・光や音への過敏など、日常生活に支障をきたすほど強い症状が出ることもあります。月に数回以上繰り返す場合は、医師の診察が推奨されます。

緊張型頭痛は後頭部から首筋にかけての締めつけ感が主です。

片頭痛は拍動性の痛み・吐き気・感覚過敏が特徴ですが、緊張型頭痛は後頭部から首筋にかけての締めつけ感が主で、ストレスや姿勢の悪さが関係します。群発頭痛は片目の奥がえぐられるような激痛が決まった時間に起こるという男性に多い非常に強い痛みで、片頭痛とは発症メカニズムも異なります。

明確な原因はまだ解明されていません。

明確な原因はまだ解明されていませんが、セロトニンなどの神経伝達物質の変動、血管の拡張、三叉神経の活性化、炎症性物質の放出などが関与していると考えられています。家族に片頭痛持ちがいる場合、遺伝的な素因がある可能性が高く、発症リスクが高まる傾向があります。

一部の片頭痛患者には「前兆(オーラ)」と呼ばれる発作の前触れが見られます。

発作の30分~1時間前に現れ、神経の一時的な興奮や抑制によって引き起こされると考えられています。

主な前兆症状には以下のようなものがあります。

これらの前兆がある場合は、早めに鎮痛薬を服用することで発作を軽減できる可能性があります。前兆が毎回同じとは限らず、初めて見られる症状がある場合は、脳の病気との鑑別が必要ですので、医師の診察を受けましょう。

大きく分けて「急性期治療」と「予防治療」の2種類があります。

急性期:トリプタン製剤、NSAIDs(ロキソニン等)、制吐薬などで発作を和らげます。

予防治療:抗てんかん薬、抗うつ薬、CGRP関連薬(注射)などを使い、発作の頻度や重症度を抑えることを目指します。

また、2020年代後半からは副作用が少なく、体質改善を目的とした非薬物療法にも注目が集まっています。

はい。薬に頼らず根本から体質改善を目指す治療法として、「i-Blocker(アイ・ブロッカー)」が登場しています。

これは、免疫細胞を活性化して炎症反応を整え、神経過敏を抑えて片頭痛発作を予防する新しいアプローチです。副作用が少なく、妊娠中や薬を避けたい方にも検討されています。

現時点で片頭痛を「完全に治す」方法はありません。

適切な治療・生活習慣の見直しにより、発作の頻度や強さを大幅に減らすことは可能です。また、片頭痛のタイプや体質に応じて、症状が軽減し、薬が不要になる方もいます。

月経に関連して起こる片頭痛は「月経関連片頭痛」と呼ばれます。

ホルモンの急激な変動が関係しており、排卵日や生理前後に起こりやすいです。低用量ピルやホルモン調整剤を使う治療法や、事前にトリプタン系薬を服用する「事前予防内服」が選択されることもあります。

片頭痛が起きたら、できるだけ早く薬を服用し、刺激の少ない環境で安静にしましょう。

部屋を暗くし、音を遮断し、頭を冷やすと和らぐことがあります。また、無理に動かず、水分を補給して吐き気がある場合は制吐薬を併用してください。

「脳神経内科」や「頭痛専門外来」のある医療機関が適しています。以下のような場合は医師の診察をおすすめします。

くろだ脳神経・頭痛クリニック黒田 清司 先生

岩手県盛岡市「くろだ脳神経・頭痛クリニック」、院長の黒田 清司 です。

当院には、頭痛や認知症、めまいでお悩みの方がたくさん来院されますが、これらの症状はどれも予防することが大切です。

そのためには、ご自身の身体の状態を意識して、生活習慣の改善を目指すことはもちろん、定期的な検査や通院で病気の早期発見を心がけることが重要になってきます。

気になる症状がありましたらお気軽にご相談ください。

© ヨクミテ|医師監修の医療メディア, Inc. All Rights Reserved.