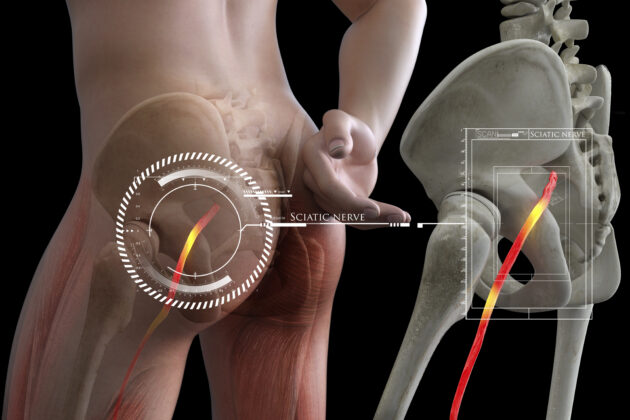

坐骨神経痛は、腰から足にかけて伸びる「坐骨神経」が圧迫や炎症を受けて起こる神経症状です。

お尻から太もも、ふくらはぎ、足先までにかけて、片側に強い痛みやしびれ、ぴりぴりするような違和感が生じます。症状の強さは人によって異なり、長引くと歩行困難や感覚異常を引き起こすこともあります。

中高年の方の中には「お尻や脚の裏側に強い痛みがある」「片方の脚だけ痺(しび)れる」といった症状があり、悩んでいる方もいるでしょう。

脚の裏面に生じる痛みや、片側の脚だけ痺れるなどの症状は、本記事で解説する「坐骨神経痛」が原因かもしれません。坐骨神経痛は、腰の脊椎(せきつい)から出て、おしり、膝裏、ふくらはぎを通っている「坐骨神経」に起因する疾患です。痛みの強さや種類は患者さんによって異なり、悪化すると日常生活に支障をきたすケースもめずらしくありません。

本記事では医師監修のもと、坐骨神経痛の症状や原因、やってはいけないことなどを解説しています。

目次

坐骨神経痛は腰やおしり、脚の裏面に痛みやしびれを伴う症状の総称です。特定の病名ではなく、坐骨神経に由来する痛み症状に用いられます。

坐骨神経痛は、50代以降の中高年によくみられます。基本的には物理療法や牽引療法などの保存療法が選択されますが、重症例の場合は手術療法が有効です。

症状が表れはじめた初期は、痛みや痺れが気になる程度です。しかし放っておくと症状が悪化し、日常生活に支障をきたす可能性があるため、早期の診断と治療が賢明です。

坐骨神経痛の一般的な症状である「脚の痛みや痺れ」は整形外科やペインクリニックの領域です。整形外科またはペインクリニックを受診してください。

整形外科は、骨や関節、筋肉や神経からなる「運動器」の身体的症状の治療を専門とする診療科です。またペインクリニックは、身体に生じるさまざまな痛みを専門的に取り扱っています。そのため、安心して坐骨神経痛に対する治療が受けられます。

また受診する際には、以下の5項目についてメモをしておくと、スムーズに診察を受けられるでしょう。

上記のうち、わかる範囲でメモを取り、整形外科もしくはペインクリニックを受診するようにしましょう。

坐骨神経は、左右の脚それぞれに分布しているため、片方だけに痛みが出現するのが一般的です。坐骨神経の分布域に沿って生じる「放散痛」が特徴的です。

坐骨神経痛の症状は以下のとおりです。

【発生部位】

【症状】

上記のような症状がある場合、坐骨神経痛の可能性があります。

坐骨神経痛を放っておくと、痛みや痺れなどの症状が悪化するだけではありません。腰にある神経の根っこの部分に障害を受けると、以下のような重篤な症状が表れます。

それぞれ解説します。

腰にある神経の根っこが刺激を受けたり圧迫されたりした場合、痛みや痺れが増強し、立ち座りや歩行が難しくなるケースがあります。

また、痛みをかばって無意識に姿勢が崩れると、身体中の筋肉が過度に緊張し、疲労や痛みを生じる可能性もあります。坐骨神経痛による痛みや痺れの悪化、それに伴う身体中の筋肉の疲労や痛みは歩行困難につながるため注意が必要です。

間歇性跛行(かんけつせいはこう)は、痛みや痺れにより歩行が難しくなるものの、しばらく休むと再び歩けるようになる症状です。

神経性と血管性の二種類の要因が考えられますが、坐骨神経痛の場合は神経性由来です。腰にある神経が圧迫されると間歇性跛行の症状が出現し、日常生活に支障をきたします。

排尿・排便障害は、腰にある馬尾(ばび)神経が圧迫されると生じます。歩いている際に尿が漏れそうになったり、無意識的に排便をしてしまうなどの症状が表れます。

このような症状がみられる場合は直ちに治療が必要です。専門の医療機関を受診するようにしましょう。

坐骨神経痛は「腰やおしり、脚の裏面に痛みやしびれを伴う症状の総称」と述べました。そして、それらの痛みを引き起こす原因となる主な疾患は以下のとおりです。

それぞれ解説します。

腰椎椎間板ヘルニア(ようついついかんばんヘルニア)は、背骨の骨と骨の間にある椎間板の内容物が飛び出し、神経を圧迫して腰や足に痛みや痺れを引き起こす病気です。

背骨のどの部分にも発症する可能性がありますが、腰椎椎間板ヘルニアが最も一般的です。

重症化すると神経麻痺などの深刻な障害を引き起こします。重い荷物を持ち上げた際の激しい痛みや片足の痺れは、腰椎椎間板ヘルニアが疑われます。

腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)は、中高年に多く見られる病気です。背骨が縦に重なり構成されている脊柱管が狭くなり、神経を刺激してお尻や太ももに痛みや痺れを引き起こします。

歩いていると足に痛みや痺れが出現し、休むと一時的に改善する間歇性跛行(かんけつせいはこう)の症状が特徴です。ほかにも、脚の力が弱まる、つまずきやすい、排尿障害があるなどの症状もみられる場合があります。

梨状筋症候群(りじょうきんしょうこうぐん)は、梨状筋が坐骨神経を圧迫することで生じる疾患です。お尻や太ももの裏側に痛みや痺れを引き起こします。

梨状筋は通常柔らかいのですが、激しい運動や長時間の座り仕事などで梨状筋に負担がかかると硬くなり、圧迫する力が強くなるため発症すると考えられています。

腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症とちがって、スポーツ選手以外ではあまり知られていませんが、実際には多くの人が悩まされている疾患です。

上記の他にも、

このような疾患が要因となっているケースもあるため、不安な場合は早めに医療機関を受診するようにしましょう。

坐骨神経痛の症状がある場合に、やってはいけないことは以下の5つです。

上記のような行為は、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症などの疾患を悪化させる危険性があります。

仕事などで、どうしても回避できない状況もあるかもしれませんが、上司と相談するなどして無理な動作を控えるようにしましょう。

坐骨神経痛の予防や対策は、上記「坐骨神経痛でやってはいけないこと」を守るほかに、以下の3つが有効です。

それぞれ解説します。

正しいストレッチは、坐骨神経痛の予防に効果的です。痛みのない範囲で無理をせずにおこないましょう。

具体的なストレッチ方法については下記を参考にしてください。

引用:公益社団法人 日本理学療法士協会「腰痛についてP.9」

ただし、自己流のストレッチは、症状を悪化させる危険性があるため注意が必要です。

適正体重に戻す、あるいは維持するのは坐骨神経痛の予防に効果的です。適正体重を大幅に超えるような肥満体型は、腰に大きな負担がかかり、腰椎椎間板ヘルニアなどの疾患の要因になるからです。

適正体重の維持は、生活習慣病の予防にも有効であるため、偏った食生活や運動不足に注意していきましょう。

坐骨神経痛の悪化を予防する観点からいうと、早期の受診がおすすめです。痛みや痺れがあるにもかかわらず放置をすると、症状が悪化して歩行障害や排尿・排便障害を引き起こす可能性があるからです。

「感じたことのない痛み」や「2〜3日症状が続く」という場合は、早めに医療機関を受診するようにしましょう。

前述したとおり、坐骨神経痛は特定の疾患をさすわけではありません。したがって、痛みや痺れの原因となっている疾患を突き止める必要があります。

坐骨神経痛の検査や診断には以下の方法があります。

これらの方法を必要に応じて選択し、総合的に判断して診断を下します。

レントゲン(X線)検査は、X線を対象部位に照射して、色の濃薄で異常所見をみつける方法です。整形外科分野では主に、骨や関節の状態を調べる際に用いられます。

坐骨神経痛の主な原因である腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症は、神経が圧迫や損傷して生じる疾患です。そのためレントゲンでは確認しづらく、確定診断には用いられることはありません。

MRI(磁気共鳴装置)検査は、強力な磁石と電波を用いて磁場を発生させ、体内をさまざまな方向から検査する方法です。

レントゲン検査で確認できない神経の異常も、画像から容易に確認できます。そのため腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症の診断ができます。

また、腫瘍などの軟部組織も鮮明に映し出せるため、腰椎の腫瘍や骨盤内のがんも発見できるのが特徴です。

坐骨神経痛の治療には、大きく分けて保存療法と外科的治療の2種類があります。

| 薬物療法 | 消炎鎮痛薬や筋肉弛緩剤を使用し、痛みの緩和を図る |

|---|---|

| 神経ブロック療法 | 麻酔薬を用いて痛みの流れをブロックする |

| 理学療法・物理療法 | 運動やストレッチ、機器を用いたリハビリテーションをおこなう |

痛みや痺れが強い場合、歩行困難や排尿・排便障害などの症状がある場合には、手術による外科的治療が検討されます。

手術と聞くと大掛かりなものを想像しますが、現在は内視鏡を用いた手術が主流のため、入院期間も比較的短く、身体への負担も少なくて済みます。

坐骨神経痛を治療するには原因の究明が先決です。また、痛みや痺れなどの症状があるにもかかわらず放置しておくと、重症化する危険性があります。

坐骨神経痛の症状がある方は、早めに整形外科やペインクリニックを受診するようにしましょう。

坐骨神経痛は、腰から足にかけて伸びる「坐骨神経」が圧迫や炎症を受けて起こる神経症状です。

お尻から太もも、ふくらはぎ、足先までにかけて、片側に強い痛みやしびれ、ぴりぴりするような違和感が生じます。症状の強さは人によって異なり、長引くと歩行困難や感覚異常を引き起こすこともあります。

主な原因には、椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症、梨状筋症候群などがあります。

特に中高年層では、加齢による骨の変形や筋力低下により、神経が圧迫されるケースが増えています。また、長時間のデスクワークや運動不足も誘因となります。

あります。

以前は「安静」が基本とされていましたが、現在では可能な範囲で身体を適切に動かす保存療法が第一選択とされています。特に、「スライダーテクニック(Sciatic Slider Technique)」という神経を滑らせる運動が注目されており、神経の血流改善や可動性の向上によって痛みやしびれの軽減に効果があるとされています。

急性期で痛みが強いときは過度な動作を避ける必要がありますが、「完全な安静」はむしろ回復を遅らせることがあるとされています。

できるだけ日常生活を継続しながら、正しい姿勢やストレッチ、体幹トレーニングなどを取り入れるのが推奨されています。

2025年現在のガイドラインでは、梨状筋や太もも裏(ハムストリングス)のストレッチ、インナーマッスル(腹横筋・多裂筋など)の強化が推奨されています。

さらに、「スライダーテクニック」という神経モビライゼーション法は、短期的にも長期的にも痛みの軽減と機能改善に有効であると臨床的に支持されています。

慢性化している場合は、単なる薬やストレッチだけでなく、多角的なアプローチが必要です。

現在は、「慢性疼痛診療ガイドライン」に基づき、薬物療法+運動療法+神経ブロック+心理的サポート(多職種連携)が組み合わされています。

基本的には保存療法(運動、薬、リハビリ)が第一選択であり、手術は最終手段とされています。

ただし、排尿・排便障害や重度の筋力低下、保存療法で3か月以上改善しない場合には、神経除圧術や内視鏡手術などが検討されます。椎間板ヘルニアは自然退縮することも多いため、軽~中程度であれば経過観察も重要な選択肢です。

初期段階で軽い症状であれば、市販の痛み止めや湿布でもある程度の改善は期待できます。

しかし、数日以上続く強い痛みやしびれがある場合は医療機関の受診が必要です。根本原因を見極めずに自己判断で対処することは、慢性化や悪化につながる恐れがあります。

2025年現在、幹細胞治療やPRP療法などの再生医療は一部の医療機関で導入されており、特に慢性化した難治例への応用が期待されています。

ただし、保険適用外で高額かつ、科学的根拠はまだ発展途上の段階です。導入を検討する場合は、信頼できる専門医とよく相談したうえで慎重に判断する必要があります。

まずは整形外科の受診が基本です。特に、脊椎外科や神経専門外来がある病院ではより専門的な診療が受けられます。

また、慢性痛や再発例では、ペインクリニックやリハビリテーション科、場合によっては心療内科との連携も重要視される傾向にあります。

菅原整形外科クリニック菅原 恒 先生

© ヨクミテ|医師監修の医療メディア, Inc. All Rights Reserved.